|

|

|

Barbara Morgenstern «Nichts Muss» (Monika/Labels, 2003) Взять интервью у берлинской дамы Барбары Моргенштерн, выпустившей недавно альбом «Nichts Muss» – «Ничего не должно», мне, несмотря на мои усилия, не удалось. Но у меня остался лист вопросов, которые я написал в самолёте, летящем в Берлин. Моргенштерн («Утренняя звезда») это твоя настоящая фамилия? Как изменился твой творческий процесс с появлением знаменитых продюсеров – Томаса Фельдмана и Штефана Бетке? Почему ты вообще ушла от сырой и грубой технологии эпохи твоих квартирных концертов? Что тебе самой кажется в музыке важным и интересным? На меня твоя музыка производит впечатление холодной, синтетической, дистанцированной... Это было твоё намерение? Нужны ли музыке слова? Глупо спрашивать, о чём идёт речь в твоих песнях. Но тебе, как поэтессе, безусловно, свойственен поэтический взгляд на мир. Поэтому вопрос: что ты видишь? Как устроена наша жизнь? Не кажется ли тебе, что 90-ые прошли? В каком смысле прошли? Что именно изменилось? Интересны ли тебе – в эстетическом плане – 80-е? Или сходство твоих песен с музыкой той поры случайно? Насколько сегодня значимы сонграйтеры прошлого? Сегодняшние песни – они другие, чем раньше? Не стали ли они монотоннее, линейнее? Не стали ли они, так сказать, сами собой появляться из жизни, в качестве поляроидных снимков, размытых на компьютере? Donna Regina – 2Raumwohnung – Lali Puna – Барбара Моргенштерн... есть ли что-то, что вас всех объединяет?

Die Welttraumforscher «Die Zivilisation Der Farben» (Stora, 2002) Слово Die Welttraumforscher очень похоже на Die Weltraumforscher, то есть на «Исследователи космического пространства». Но в названии коллектива вкралась лишняя буква «t» и смысл целого сдвинулся к «Исследователям мирового сна». Тема космоса продолжает оставаться актуальной все 20 лет существования проекта, поэтому название следует переводить, скорее, как «Исследователи комического пространства мечты». Исследователь, впрочем, всего один – житель Цюриха Кристиан Пфлугер. Уже двадцать лет он записывает в беспощадно-домашних условиях свой научно-фантастический синти-поп, электронный фольклор из мирового пространства, баллады межгалактического клуба самодеятельной песни. Кажется, что этот поп остался синтезаторным не в силу эстетического выбора, но в силу практической необходимости – синтезаторы, ритм-машины и гитары, записанные на 8-дорожечный магнитофон, по другому звучать просто не могут. Любопытно и то, что на электроклэш эта музыка совсем не похожа, скорее уж на потерявших ориентацию в космическом пространстве The Beatles. Доживший до наших дней абориген раннего немецкого независимо мыслящего синти-попа, оказывается, совершенно не похож на то, что мы сегодня понимаем под синти-попом. Это примерно как после фильма «Миллион лет до нашей эры», в котором женщины каменного века носили вполне современные – уложенные в парикмахерской – высокие причёски, увидеть настоящего древнего человека. Поэтому, адекватнее было бы модные тенденции вообще не поминать, а согласиться на том, что Die Welttraumforscher – дожившая до наших дней древняя, крайне скромная и мало кому известная немецкоязычная странность.

Retro Sex Galaxy «Zajmujaca Fizyka» (Mik Musik/Gagarin Records, 2000/2003) Продолжая тему наших сердец, потерянных в космосе, мы попадаем в поле притяжения лейбла Гагарин Рекордс, которым рулит гамбургский диско-космонавт Феликс Кубин. Феликс переиздал на виниле альбом проекта Retro Sex Galaxy, оригинал вышел в 2000 году в качестве CD-R на лейбле Mik Musik. За проектом Retro Sex Galaxy скрывается польский художник, музыкант, наставник молодёжи и владелец лейбла Mik Musik Войтек Кухарчик. Альбом называется «Занимательная физика» - название написано на обложке грампластинки и по-русски тоже. Вся музыка сыграна, кажется, на каком-то искорёженном детском инструментике – нойз-пианино, впрочем, я подозреваю, что ребёнок сидит внутри этого пианино, ребёнок гиперактивный, гипердогадливый, но не имеющий ещё пока плана действий. Ему и не нужен план действий, ему нужно выбраться! Разве это имеет отношение к космосу? А как же! Это космос, почувствованный из тесной, неуютной и набитой всяким плохо функционирующим хламом кабины космонавта. И в результате, космонавт не несётся как Супермен, рассекая грудью космические красоты, а занят исключительно починкой допотопной техники. А всё, что он воспринимает в качестве космического пространства – это только невесомость, пустота и многочисленные помехи непонятного происхождения. Крайне любопытный альбом, активно извивающиеся композиции сменяются маниакально сопящими себе под нос, причудливость целого сочетается с простотой деталей. Всё вместе убедительно и, я даже бы сказал, ценно и поучительно. Поучительно оттого, что большинство электронных альбомов страдает от одной из двух крайностей. Либо альбом получается чересчур разнообразным – это когда его автор полагает, что способен делать музыку в самых разных стилях. Либо альбом получается чересчур однообразным – один и тот же взгляд на музыку, одни и те же семплы, одни и те же ритмы. Альбом «Занимательная физика» обладает целостностью, то есть его треки явно имеют отношение друг к другу, они друг другу - родня (я попытался намекнуть на это, сказав, что они «сыграны на одном инструменте» в одной и той же «тесной» ситуации), а с другой – они очень не похожи друг на друга.

Candie Hank «Kimouchi» (Gagarin Records, 2003) А вот альбом проекта Candie Hank на аудиодневник космического сумасшедшего совсем не похож. Альбом оформлен в стиле «Вы не знаете, что такое глэм? Приходите на представление в наш цирк». Candie Hank – это Патрик Котани, одно время славный своим дигитальным хардкором. «Kimouchi» состоит из небыстро ухающих неповоротливых треков, это не столько синти-поп, сколько синти-цирковая музыка. Я бы точно взмахнул ушами и ломанулся в пляс, будь я цирковым слоном. Подлинное лицо этого цирка обнаруживается на второй стороне грампластинки: цирковой изи лиснинг расползается по швам, он не то чтобы замещается шумным хардкором или превращается в шумный хардкор... нет, само разваливание музыки на части действует совсем не обнадёживающе. Трубач циркового оркестра потихоньку жуёт мундштук своей трубы, у валторниста отрастает вторая голова, которая тебе дружелюбно улыбается... После чего все друг друга съедают в полной темноте.

The Raveonettes «Whip It On» (Crunchy Frog Records, 2003) У меня есть идея, что после подуставшей электроники надо заводить какую-нибудь подвижную и живую музыку – чтобы было видно, кто наступает на пятки. Музыку, которая остаётся вполне узнаваемой, однообразной, минималистичной, базирующейся на одной и той же паре звуков, но которая вполне имеет шанс если и не похоронить электронику и прочий ньюджаз, то очень сильно отвлечь от них внимание журналистов и публики. В большинстве случаев электронику можно лениво слушать задним ухом, не обращая внимания на то, идёт ли ещё тот же самый трек или уже пошёл следующий, новый поп заставляет вздрогнуть. Он не тянется бесконечно, это конечно, минус, но у него есть характер и сконцентрированность. The Raveonettes это Sune Rose Wagner и певица Sharin Foo. Они родом из Копенгагена, впрочем, Сан Роуз долгое время жил в Нью-Йорке, но не нашёл там ничего в музыкальном смысле интересного. Все тексты и музыку сочиняет и записывает он сам, певица и вообще фиктивный дуэт ему понадобились для того, чтобы не сойти за одинокого замученного жизнью сонграйтера. Все песни The Raveonettes построены на одном аккорде, гитара искажена, за гитарой – журчащий электронный вой, темп быстрый, но роком эта музыка не является и быть явно не хочет. В этой музыке много магии, много живого нерва. Да, она много на что похожа – на ранний панк, на рокабилли, на массу групп, но главное – это музыка бодрых и ироничных против вялых и усидчивых.

The White Stripes «Elephant» (2003) The White Stripes - самый главный неорок-аттракцион сезона. Они побывали на обложках всех мыслимых музыкальных журналов, они любимчики MTV. Лидер дуэта Джек Уайт явился человеком 2002 года с точки британской музгазеты New Musical Express, а она знает, что происходит в музыке сегодня. Иными словами, мы имеем дело с хайпом, повальным энтузиазмом прессы, который самой прессе кажется вполне оправданным, журналисты рассказывают, что альбом «Elephant» тут же попал в число их самых любимых. И притом – на всю жизнь. ОК, появился новый классический альбом. Гаражный рок из Детройта, записанный всего за десять дней. Возвращение к блюзу, как его понимали ранние группы хард-рока – Led Zeppelin и Cream. Запоминающиеся риффы, прозрачные аранжировки, вещи простые, но прочные, сделанные на века. Давно не виданная уверенность в правоте своего дела: нам не нужен нойз, нам не нужен быстрый темп, нам не нужен брейкбит, нам не нужно семплирование или дигитальная технология, нам не нужны спешка, крики или какие-либо сложности... у нас есть блюз!!!, в любом случае, за нами - Боб Дилан. И в этом большое отличие White Stripes от, скажем, Jon Spencer Blues Explosion. Джону Спенсеру было нужно всё. И при этом, чем больше, тем лучше, для Джона Спенсера блюз был дорогой в психоз и экзотизм, даже в потусторонность, у White Stripes блюза много, но никакого вуду нет. При этом я не хочу сказать: отметим выход нового альбома дуэта White Stripes переслушиванием старых альбомов трио Jon Spencer Blues Explosion. Нет, я хочу сказать, что на место спешки, нервотрёпки и семплирования пришла новая успокоенность и уверенность. Зачем семплировать старину, когда можно ею просто быть?

Hajsch «1992» (Sonig, 2003) Кёльнский лейбл Sonig переиздал два давних альбома проекта Hajsch (произносится «Хаш») – за этим словом скрывается кёльнский музыкант Ханс-Юрген Шунк. Свои альбомы он выпустил в 1992 году в виде виниловых грампластинок, должен сказать, что мне эти две грампластинки кажутся чуть ли не самой большой акустической ценностью, вышедшей в 90-х годах. Собственно, гудящей и тихо-тихо шуршащей минималистической музыки выпущено – хотя и малыми тиражами – но очень много. Чуда в ней нет, наверное, прежде всего потому, что её изготовители часто относятся к изготовлению такой музыки как к концептуальному жесту, как к программному заявлению: Вот, я делаю музыку, которую почти не слышно, и в которой почти ничего не происходит. Я вслушиваюсь в Ничто. А Хаш вслушивается не в нойз-семпл, крутящийся на одном месте, он вслушивается во что-то, в чём есть тайна, в чём есть магия, в чём есть пространство и, прежде всего, смысл. Я не знаю, почему я это решил, есть в ней смысл или нет. Я это и не решал. Когда я в первый раз услышал эти грампластинки, я сказал «ой». Я имел в виду, что-то вроде: «Вот можно же сделать музыку для человеческих ушей и душ!» И это самой «ой» мне хочется сказать каждый раз, когда я опять завожу эти грампластинки... должен признаться, завожу редко, чтобы не привыкнуть к эффекту, ими производимому. Можно было бы сказать, что эти длинные композиции – это огромный растянутый коллаж, знаете, на компьютере можно растянуть маленькую квадратную картинку в длинную ленту.. время замедляется, но в непредсказуемых местах происходят быстрые звуки... Музыка состоит не только из звуков естественного происхождения, но и из звуков музыкальных инструментов, но в данном случае всё это неважно, она явно не из чего не состоит, как захватившая нас сцена в театре не состоит из актёров. В лучшем случае, можно сказать, что «в воздухе повисает нечто». Компакт-диск звучит, на мой взгляд, несколько жёстче и суше, чем виниловый оригинал, не столь пусто, не столь отчаянно потусторонне. Тот же самый звук журчащей воды на виниле окружен огромным чёрным пространством – компакт-диск показывает его куда более сухо и трезво.

Roman «5 Minutes To Match» (Karaoke Kalk, 2003) 23-летний юноша по имени Роман живёт Дуйсбурге, где изучает классическую музыку. Его альбом вызвал прямо противоположные мнения – от буйного восторга до омерзения. Должен признаться, что я своего мнения не составил, я просто не понимаю, с чем мы имеем дело. Впрочем, этого не понимает никто, даже те, кому альбом очень нравится. Описать его, казалось бы, не сложно – лёгкий электронный грув, звуки акустических инструментов (струнных или саксофона) и громкий, сильный и полный жизнеутверждающего пафоса и человеколюбивой грусти голос певца. Этот голос похож очень много на кого – имеются в виду голоса 80-х: Spandau Ballet, Sade, ABC, Aztec Camera и многие-многие прочие. Песни написаны и музыка в целом аранжирована в старом стиле. Сдержанно, но крайне профессионально, инди-стыдливости и закомплексованности в ней нет. В чём же проблема? А проблема в том, что сам Роман об истории поп-музыки, которую оживляет его голос, не имеет представления – поп-группы 80-х ему просто неизвестны, его ничего с ними не связывает, это его собственная музыка. Но как можно было так точно попасть в стиль? Не случайно же это произошло? В наше время переселился человек с сознанием 80-х? У меня есть только одно объяснение: никакой общей для всех современности нет, исторические эпохи в разных головах не только ходят по кругу, но делают это далеко не синхронно. Адекватно воспринимать музыку Романа может, наверное, только тот, кто как и он сам не подозревает, что именно происходило в 80-х. Но тогда получается, что для одних (для тех, кому за 30) - это музыка воспоминания, а для других (кому 20) - музыка тотального забвения? Нет, ничего не понятно.

Thomas Brinkmann «Tanks A Lot» (max.ernst, 2003) В кёльнском джазовом кафе Wundertüte во время карнавала проходил анти-карнавальный вечер – дело в том, что далеко не все кёльнцы способны выносить вид разнаряженных, раскрашенных и пьяных сограждан, стучащих в барабаны и орущих весёлые песни. Антикарнавальный вечер состоял в том, что несколько ребят заводили музыку на нескольких проигрывателях одновременно, активно двигая рычажками вверх вниз. Хотя все присутствующие - и публика, и диджеи были вполне осведомлены, где находится передний край современной музыки, на наши уши обрушивался коллаж из свободного джаза, прогрессивного рока, синти-попа, радиопьес, латиноамериканской эстрады... но ни в коем случае не электронной музыки последнего времени. Все исходные компоненты потока были изготовлены задолго до 90-х, тем не менее, музыка звучала вполне свежо, неожиданно и современно. Я пил кофе и мусолил в голове свою любимую тяжёлую думу: «В какую сторону идёт прогресс?» Почему ребята из самой продвинутой музыкальной тусовки – а вечер устраивал магазин A-Musik – получают истинное удовольствие от джазовых соло Коулмена Хокинса, песен Captain Beefheart-а и тупого стука с затёртых синглов с ранним немецким и вполне дилетантским синти-попом образца 1980-го года? Вдруг я обнаружил рядом с собой техно-продюсера Томаса Бринкмана и, разумеется, сразу проорал ему в ухо: как обстоят дела с твоей музыкой? Он безо всякого энтузиазма проорал мне обратно: тебя это и в самом деле интересует? Я очень удивился, и покивал головой. Томас рассказал, что британская фирма Mute так и не смогла выпустить его сборник – процесс легализации всех использованных сэмплов, в отличие от терпения сотрудников лейбла, явно не желал кончаться. Потому Томас сам напечатал тираж компакт-диска, назвал его «Tanks A Lot» – вместо «большое спасибо» получилось «много танков», это намёк на британский милитаризм - и вложил его в конверт своей очередной недолгоиграющей грампластинки «Тина». Он заявил, что продавать компакт-диск не хочет, он доставал красные диски в прозрачных пакетиках из кармана и раздавал знакомым, мимо нас протискивавшимся. Томас Бринкман не очень хотел говорить о своей музыке, он вовсе не был уверен в правоте дела своей жизни, своей техно-миссии. Он сказал: я уже взрослый дядя, и сколько можно делать музыку для подростков? Ну, хотя бы из-за денег? – осторожно поинтересовался я. Томас высказался в том духе, что все известные техно-продюсеры заработали достаточно денег, чтобы эти деньги начали сами собой расти уже и безо всякой музыки – скажем, путём вложения в ценные бумаги или недвижимость. Кто же ничего не заработал, то уже тоже не заработает. Так что деньги – не фактор продолжения делания техно. ОК, а творческая самореализация? Да, хочется чего-то нового, иного... – прокричал Томас, - но что это могло бы быть, я никак не соображу. Есть ощущение, что кончился определённый период, и внутри меня, и музыке, и в окружающем мире... но что именно наступило и что именно надо делать сейчас, я не знаю. Надо двигаться... и хочется двигаться, это вовсе не пессимизм... скорее, лёгкая потеря ориентации в пространстве. Танки, бомбёжки, Афганистан, Чечня, Ирак... а мы делаем музыку для подростков. Я не знаю, способен ли я быть неповерхностным, но поверхностным быть уже точно сил нет. Ты хочешь делать серьёзную музыку, забыв про секвенсор? Не в том дело – техно/нетехно, секвенсор/несеквенсор, экспериментальная/неэкспериментальная, а в том... что имеет смысл сегодня? - был мне ответ.

Я так понял, что его неизданный лейблом Mute сборник – это красная точка в конце техно-эпохи.

DAF «Fünfzehn Neue DAF-Lieder» (2003) Немецкий дуэт DAF вернулся в шоу-бизнес после долгого перерыва. Название группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft переводится как Немецко-американская дружба. Программист Роберт Гёрль и певец Габи Дельгадо дали массу интервью, вокруг вернувшихся легенд – они же страшилищ - раннего немецкого синти-попа был устроен настоящий хайп, но новые песни дуэта, мягко говоря, не изумили. История возвращения DAF была долгой и трудной. В 90-х Роберт и Габи постоянно всплывали со своими новыми – неизменно электронными - проектами. И столь же неизменно неуспешными. И вот полтора года назад вышла книга Юргена Тайпеля «Растрать свою юность». Этот во многих отношениях замечательный труд посвящён первым годам панк-культуры в Германии. В нём нет ни одного слова авторского комментария, лишь цитаты участников панк-революции. Книга стала бестселлером, на волне интереса к ней и к явлению раннего немецкого панк-рока была воссоздана группа Fehlfarben. О DAF в книге тоже было сообщено много занятного, да и название книги «Растрать свою юность» было взято из названия песни DAF. Встал вопрос: где же наши главные герои и скандалисты? А вот они! – тут, недалеко. После выхода своего нового альбома Роберт и Габи стали отрицать связь между его появлением и книгой Юргена Тайпеля. Более того, всё, что в ней о них написано – с их же слов – всё это враньё, они ему просто наврали. И сам Юрген неправильные цитаты выбрал и в неправильный контекст поставил. Одним словом, ничему верить нельзя. Как бы то ни было, верно то, что в конце 70-х - начале 80-х DAF выступали в военной униформе под дикий стук ритм-машины и орали тексты, призывающие танцевать под марш Муссолини или растрачивать свою юность. В каждом тексте было что-то, что не лезло ни в какие ворота. Музыка же была настолько просто устроена, насколько это было возможно. Не было сомнений, что с лицемерным буржуазным обществом по другому обходиться и нельзя. Сегодня музыканты полагают, что они и в каждой из сегодняшних песен нарушают какое-то табу и совершают преступление против политкорректности – то есть говорят о том, о чём говорить нельзя, о чём не говорит никто. И что они якобы и в музыкальном смысле находятся на высоте положения – масса новых коллективов возвращается к старому саунду, мастерами которого DAF как раз и являются. И действительно, новый альбом точно воспроизводит старый саунд: то же самое, что и раньше, сделано на старых аналоговых синтезаторах и ритм-машинах. Но в нынешней ситуации техно-панк откровением никак не воспринимается, в лучшем случае он наводит на – совсем несправедливую -мысль: Господи, и вот этого хватало, чтобы несколько лет претендовать на то, что ты делаешь музыку будущего?! Несправедлива эта мысль оттого, что 25 лет назад такой саунд получался в результате большого количества усилий и скандалов, процесс очищения гитарно-барабанной панк-группы от остатков живого человеческого присутствия требовал необычайного фанатизма. Сегодня такой саунд - один из многих возможных, и почему музыканты выбрали именно такой – совсем неясно. Ну, разве что они 25 лет провели как спящие красавицы в хрустальном гробу. Что же касается нынешних текстов, то насколько шокируют грозным голосом прочитанные стихи о том, что «Солнце больше не светит/Мы разводим людей, которым не нужно солнце/Мы выращиваем солдат для большой битвы/Потом мы зажарим трупы/Нам нужно ещё больше денег для цивилизованного мира»? Нет, эти тексты не шокируют. Что ещё хуже, они вообще не воспринимаются как имеющие отношение к какой-либо реальности.

Erlend Oye «Unrest» (2003) Эрленд Эю (я думаю, что именно так произносится его фамилия) - норвежец, некоторое время назад переселившийся в Берлин. Эрленд Эю – один из участников акустического дуэта Kings of Convenience. «Unrest» - его сольный альбом, второй парень из Kings of Convenience изучает в университете философию и наотрез отказывается иметь дело с шоу-бизнесом. «Unrest» записан в десяти городах мира с десятью различными продюсерами электроники. Эрленд поёт хрупким голосом на фоне упругого и гладко спродюсированного электро. При этом его голос звучит куда более холодно и одиноко, чем электронное сопровождение. Но одновременно – куда более человечно и не столь самоуверенно. На этом контрасте (когда не ясно, что в этих отполированных песнях мертвее – голос или машинный грув), мне кажется, и держится альбом. Любопытным образом, хотя музыку записывали десять человек, удалённых друг от друга на тысячи километров, она не гуляет, кто в лес, кто по дрова, а звучит вполне в едином нео-синтипоп-стиле. Рецензенты называют Эрленда Эю «первой поп-звездой нового тысячелетия». Имеется в виду, что-то вроде вот этого: «юношеская душа говорит свободно и понятно о своей юношеской грусти на языке свободной и понятной поп-музыки»

Helge Schneider «out of Kaktus (Songs aus dem Kaktus)» (Motor, 2003) Хельге Шнайдер – эксцентрик и аутсайдер, к синти-попу отношения не имеющий. Он крайне любопытный тип, в прошлом – джазовый музыкант-виртуоз, клавишник, саксофонист, гитарист и вибрафонист. Он резко сменил своё амплуа и стал самым знаменитым музыкальным клоуном Германии, энтертейнером из театра абсурда. Хельге Шнайдер написал несколько книг и снял несколько фильмов по принципу «чем хуже, тем лучше». Впрочем, его полная абсурда продукция вовсе не банальна. Он не столько игнорирует вкусы широких масс (что делают все остальные прогрессивно мыслящие музыканты), а, наоборот, прячется в дебрях этих самых вкусов народных масс и там резвится. Всё это приводит к такому грустному результату, что его альбомы при первом прослушивании изумляют, а во второй раз их слушать не очень хочется. Но я полон самого глубокого уважения к фигуре Хельге Шнайдера, держащего в руках кривое зеркало перед массовой культурой и массовым вкусом. Поэтому я считаю, что с эффектом невозможности слушания его нового альбома во второй раз придётся смириться. Это свойство этой музыки.

Le Rok «Hausarbeiten» (Karaoke Kalk, 2003) Альбом «Домашняя работа» - дебют жителя Ганновера Кристофа Дёне (Christoph Döhne), стоящего за проектом Le Rok (www.lerok.de). Кристоф подвизается, очевидно, в сфере электроники. Его треки звучат вполне разнообразно и напоминают то нечто вжикающе-танцевальное, то ухающее и прыгающее, то нежный поп, то регги, то нечто полнокровное и радостное, то мрачноватое и минималистичное. Их все объединяет присутствие упруго прущего вперёд бита. Все звуки, похоже, сугубо электронного происхождения, но есть в некоторых из них что-то напоминающее сыгранность вживую. Этот эффект живости, как мне кажется, возникает оттого, что некоторые звуки запаздывают или тянутся, неуверенные в своём самом ближайшем будущем. Иногда то барабаны начинают звучать как живые, то вдруг синтезаторный аккорд начинает напоминать вступление духовых. Поскольку и присутствующий на паре вещей вокал звучит метализированно-электронно, то можно предположить, что проект Le Rok это длинная труба, сквозь которую мы пытаемся расслышать изобретательно аранжированный поп, но до нас доходят лишь неизменно электронные звуки, к тому же часто зацикливающиеся в длинные секвенции. Особых мелодий нет, есть, скорее успокаивающие уши гармонические ходы из трёх-четырёх нот.

Radioactive Man vs. Transparent Sound «Beatz Clash Volume 1» (Longhaul, 2002) Когда я готовился к передаче о таком явлении как Electroclash мне в руки попало много разной музыки, явно имеющей отношение к возрождению электро-духа начала 80-х, который сам по себе был возрождением холода и машинности Kraftwerk 70-х. Я получил много писем, авторы которых упрекали меня в чересчур широком взгляде на электроклэш, дескать, электроклэш – это ясное и конкретное явление с ясным и конкретным саундом. Моя же точка зрения такова, что границы этого (как и всякого другого) явления вовсе не определимы, а если их искусственно провести, то они начинают моментально расплываться. И в этом состоит принципиальный момент: мы живём в эпоху тотальной гибридизации, стили – это вовсе не кристаллы, рассыпанные на столе, а скорее капли разноцветных чернил в стакане с водой. Они быстро разрастаются, меняют свою форму, теряют интенсивность и осаждаются, изменив цвет. Или же слегка окрашивают всю смесь. Бывает и так, что то, что нами в какой-то момент воспринимается как новый стиль – это есть лишь результат смешения двух трёх капель: через некоторое время обративший на себя наше внимание цвет опять исчезает. Вот двойной компакт-диск с гордым названием Beatz Clash Volume 1. Это сборник (точнее – два диджейских сета), на нём масса треков – все разных продюсеров, то есть мы имеем дело со значительным стилистическим явлением. В названии есть слово Clash, по саунду – явное электро... вскрыта ещё одна группировка элекроклэша? Мне кажется, что это, скорее, гибрид нео-электро с британской клубной музыкой, известной под именами 2step или Underground Garage. Вокала практически нет, лишь отдельные звуки сильно искажённого вокодером голоса. Ритм – это на первый взгляд типичное медленно шагающее электро, но несложно расслышать, что он устроен в два слоя. Бас-барабан бьёт типичный спотыкающийся 2step-бит, сверху, однако ещё один бас барабан плюс несколько синтезаторных слоёв, у каждого из которых – свой ритм. Саунд очень электронный, почти индустриальный, иногда проскакивают сбивки, напоминающие о драм-н-бэйссе, есть и длинные затянутые звуки приведений на заднем плане – похожие на перистые облака на горизонте – они тянутся уже десять лет, со времён раннего джангла. Немногочисленные ноты сыграны секвенсором, они высоки и колючи, это очень похоже на Kraftwerk.

Adrian Sherwood «Never Trust A Hippy» (Real World, 2003) Эйдриэн Шервуд – знаменитый лондонский даб-продюсер, шеф лейбла и саундсистемы On U-Sound, которые 4 года назад прекратили своё существование. Даб – как тенденция – был во второй половине 90-х крайне важен, огромное количество клубной музыки было им вдохновлено, в первую очередь так называемое downtempo, то есть расслабленная и неспешная эмбиент-электроника. Несмотря на всемирную известность, коммерческого успеха у даб-проектов Эйдриэна Шервуда не было, Шервуд приглашал в Лондон музыкантов с Ямайки, записывал и издавал их музыку, устраивал концерты и турне, в которые отправлялись 40 человек... и его предприятие утонуло под горой долгов. Впрочем, Шервуд потихоньку оживляет On U-Sound. Его изделие называется «Never Trust A Hippy» – «Никогда не доверяй хиппи», вышло оно на лейбле Real World, которым рулит Питер Гэйбриэл. Рулит, как правило, в сторону World Musik. Эйдриэн Шервуд – которому уже 45 лет, четверть века сидит он за микшерным пультом – выпустил, наконец, свой дебютный сольный альбом. Или, точнее говоря, он выпустил альбом под собственным именем, потому что у него в прошлом было немало возможностей продемонстрировать своё отношение к тому, как должна звучать классная музыка. «Never Trust A Hippy» - это даб-альбом, на нём масса эхо, реверберации, пауз и дыр. «В этой музыке важно использование пустых пространств, важны намёки на мелодии, подозрения мелодий», - говорит маэстро. В его пустых – но, тем не менее, интенсивно и басовито бухающих пространствах – зарождается много разных странностей. Именно что зарождается, но так и не появляется, даб – это длинный подземный переход в какое-то новое состояние, в новый мир: то, что мы слышим, остаётся не более чем вступлением, намёком, указанием. Название альбома явно иронично, лысый Шервуд на хиппи совсем не похож, но, наверное, всё-таки имеет в виду самого себя – его музыка производит явно психоделическое впечатление, появляющийся в ней вокал звучит экзотично, вполне в духе лейбла Real World, то есть возвышенно, всемирно и хипповато. По-моему, зря он так звучит – ямайское пение, как, впрочем, и любое традиционное – вещь очень близкая и конкретная, в фантастически-космическом флёре она вовсе не нуждается.

Louis Sclavis «Dans La Nuit: Music For The Silent Movie By Charles Vanel» (ECM, 2002) Французский кларнетист Луи Склавис на мюнхенском лейбле ECM выпустил саундтрек к немому фильму «Dans La Nuit» («Ночью»), который в 1930-м году снял режиссёр Шарль Ванель. Фильм рассказывает историю любви, трагедии и предательства. Его главный герой – рабочий в каменоломне, после несчастного случая, изуродовавшего его лицо, он носит железную маску. Он работает в ночную смену, а в это время к его жене приходит любовник. Это был один из последних французских немых фильмов. Музыка Луи Склависа хрупка, прозрачна и изменчива. Состав маленького ансамбля необычен – кларнет, аккордеон, скрипка, виолончель и маримба. Музыка плавно меняет свой характер, то походя на ранний авангардный джаз, то на звуки, типичные для парижских кафе. Она очень мелодична, но мелодии эти столь же быстро ускользают, как и появляются. Это не ретро, и даже ностальгии в этих звуках нет, это вполне современная музыка. Как и всякий саундтрек, эти звуки точно синхронизирована с фильмом, при этом Луи Склавис переходы между различными сценами обыгрывает без сильных контрастов: музыка меняет своё настроение, атмосферу, но не теряет логики, не превращается в коллаж. Немаловажно и то, что оригинальный фильм – немой, по замыслу композитора он и должен был остаться немым, музыка не должна притягивать к себе внимание, озвучивая происходящее на экране.

Jonty Harrison «Évidance matérielle» (empreintes DIDITALes, 2000) Джонти Харрисон - британский композитор и профессор Университета в Бирмингеме. Компакт-диск с его опусами называется «Очевидная материальность» (или, скорее, «Материальная очевидность»?). Джонти Харрисон, как он сам говорит, следует дорогой изобретателя «конкретной музыки» Пьера Шафера, который полагал, что каждый объект материального мира является звучащим объектом, то есть обладает не только собственным – характерным только для него - внешним видом, но и звуком. Шафер пытался всевозможные звуки описать и классифицировать, для него, однако, было важно, что каждый раз слушатель узнаёт происхождение звука, звук не становится абстрактным, не отрывается от своего зрительного образа: скажем, металлический звук произведён металлическим предметом. Но существует и другая сторона дороги Шаффера, как выражается Харрисон, а именно мнение, что звук важен и ценен сам по себе, его источник отношения к делу не имеет, имеет отношение к делу его музыкальность. Это старый спор, это две стороны одной медали. Джонти Харрисон не делает выбора, он сидит между двух стульев: источник звука в его композициях узнаваем (и в любом случае описан в буклете компакт-диска), но опознанием источником звука дело явно не ограничивается. Звуки образуют органическую жизнь, реагируют друг на друга, вступают друг с другом в пластические, то есть музыкальные связи. На компакт-диске каждая из композиций имеет в качестве исходного материала какой-то один определённый класс звуков – или звуки двух кастрюль, или звук треска дерева, или звуки воды. Особенно мне мила 13-минутная композиция которая называется «Поверхностное натяжение» - имеется в виду, разумеется, поверхностное натяжение воды. Музыка, однако, собрана из звуков мусора, то есть выброшенных пакетов, обёрток, картонок, упаковок, плёнок. Это звуки не предметов, а той кожи, в которую они были заключены, это их отслужившая поверхность. Неожиданным образом результат усилий Джонти Харрисона вовсе не похож на шорох сминаемой бумаги, нет, мы слышим стремительно несущиеся вперёд звуки, как бы под давлением вырывающиеся из горелки. Некоторые ритмы иногда опознать можно, или, точнее, можно их додумать, но в принципе, музыка не повторяется. Не сливается они и в смазанный гул, а идёт вперёд крайне изменчивым и нервным потоком, каждая деталь которого прекрасно различима. Она звучит легко и при этом – радикально, вовсе и не прибегая к средствам чудовищной деформации звука. Это не просто «структурированный шум», это прекрасно структурированный шум.

DACM «Showroomdummies» (Mego, 2002) Музыка для балета «Showroomdummies» («Манекены»), поставленного в Гренобле. За проектом стоит шеф лейбла Mego – Петер Реберг. Его музыка скупа, электронна, в меру шумна, полна маленьких и по видимому случайных толчков, хрипов и дырок, но в целом – монотонна и минималистична. Похоже, что Петер в каждом треке гоняет по кругу один – два семпла, по разному их уродуя компьютерными программами. Характер звука не меняется, а случайные трещины и добавки тоже именно из-за своей несистематичности не очень-то и влияют на один раз установившийся статус кво. Все использованные семплы искажены выше всякой меры, то есть колючи и электронны, поэтому разница между треками – разве что в их плотности. Каждый раз – это хождение по не очень ровному кругу.

ElectroniCat «Amont Salé» (Disco B, 2002) Грампластинка с четырьмя песнями, вышедшая на мюнхенском лейбле Disco B. ElectroniCat существует с 1998 года, музыкой заведует француз Фред Биго, по профессии он гитарист. Набор используемых им инструментов невелик – ритм-машина, аналоговый синтезатор, гитара и голос, всё это сильно искажено разнообразными эффектами, скажем, стук ритм-машины прогнан через вау-вау-педаль. Фред играет не столько на инструментах, сколько на эффектах, искажающих звук, впрочем, инструментами он тоже владеет – скажем, играет смычком на гитаре, на которой нет ладов, звук, соответственно, тянется скрежещущей кашей (впрочем, не в каждом треке). Голос тоже изуродован – то сдвинут в бас и замедлен, то ускорен до буратинности. В результате, голос одеяло на себя не тянет и музыке совсем не мешает. Я не уверен, что композиции проекта ElectroniCat можно назвать песнями, лишь иногда они начинают звучать как песни. Но и треками они не являются, хотя ритм-машина явно выстукивает диско. Ритм-машина стучит на редкость небасовито, бит уведён на задний план – по нынешнем временам это прямо-таки революционное решение. По-моему, по этой пластинке прекрасно слышно, что её автор занялся звукоизвлечением вовсе не в эпоху массового распространения компьютерных музыкальных программ. Фред Биго, действительно, играет на гитаре уже лет 20. Нет изумляющих душу мелодий, нет ритмической изощрённости, нет цепляющих и ярких моментов... это не поп? Нет, это холодный поп, сделанный мастером электроакустики. Вокал в нескольких песнях напоминает что-то в стиле 80-х, но на типичный электроклэш или диско-панк эта музыка всё равно не похожа.

Jackie-O Motherfucker «Change» (Textile, 2002) Прошлогодний альбом «Change» американского проекта Jackie-O Motherfucker часто всплывал в списках лучших. Jackie-O Motherfucker – это дуэт мультиинструменталиста Тома Гринвуда и саксофониста Нестера Бакета. Коллектив существует с 1994 года, выпустил уже 5 альбомов на виниле, из них два – двойных, и вот уже третий компакт-диск. За это время дуэт разросся, в нём играет около 20 человек. Хорошо сказалось: в дуэте играет 20 человек! Судя по саунду, в этой музыке живёт куда больше народу, чем двое, это биг-бэнд импровизаторов-минималистов, играющих нечто среднее между космическим джазом, симфоническим оркестром, настраивающим инструменты, и кантри-блюзом: Jackie-O Motherfucker создают плотную и маниакально пульсирующую атмосферу, обильно используя зацикленные петли звука, записанные в разных ситуациях на свежем воздухе. В принципе, это хорошо известный эффект – музыка трясётся на одном месте и одновременно движется вперёд неостановимым потоком. Сам по себе этот эффект контраста между живым и неживым повторением - как и любой другой эффект - не изумляет, своеобразие музыки состоит в том, для чего и как именно он применён. Музыка проекта Jackie-O Motherfucker похожа на деревенский блюз, увиденный во сне. Блюз как сновидение. Впрочем, в этом сне очень много всего приснилось, много старых и даже архаичных звуков «провинциальной глубинки», во сне увидена сама жизнь на лоне природы, она замерла в глубоком и счастливом обмороке. А и в самом деле, вот, скажем, рог изобилия, это такой кулёк, в котором очень много всего, так вот, в таком роге изобилия как обстоит дело с движением и всяческим развитием? Нет никакого движения и развития. Почему? Да потому что и так - изобилие.

Jan Jelinek & Computer Soup «Improvisations and Edits: Tokyo 26.09.2001» (Audiosphere, 2002) Японский концерт берлинского электронного человека Яна Елинека вместе с токийским компьютерно-джазовым трио Computer Soup. На выступлении музыканты импровизировали, но запись была несколько подредактирована в студии. Не очень понятно, кто что делал в реальной жизни, но хочется думать, что богатые нюансами и неуловимо призрачные появления и исчезновения тёплых джазоватых звуков – это дело Яна Елинека, синтетический бас и очевидным образом зацикленные сэмплы – дело его коллег. Иными словами, наиболее интересны неагрессивные и пустынные треки, они напоминают музыку, которую Елинек выпускает на лейбле ~scape. Но его сольная продукция сохраняет близость к хаусу, в токийском же концерте никакого хауса, слава Богу, не ощущается. Музыка собрана из шороха, хруста и фрагментов холодного джаза, чаще всего использован звук трубы, по саунду напоминающей стиль раннего Майлса Дэвиса. Иногда раздаётся как бы случайно сорвавшийся гитарный аккорд, что-то поскрипывает и аукает, как будто кто-то качается на качелях. Музыке присуща недоговорённая мелодичность, и что характерно – ласкающие слух ноты не сыграны на синтезаторе, не наложены на пульсирующий фон, а осторожно вытянуты из фона, как сверкающие нейлоновые нитки из мохнатого клубка шерсти. Это очень изящный ход – выстраивать мелодию из семплированных нот, такая мелодия не навязывается слушателю, она не производит впечатления сыгранной, скорее уж – угаданной. Несмотря на минимализм, на редкость уютная и тёплая музыка.

Elektrotwist «la philosophie dans le boudoir» (eleganz, 1999) Чтобы не показалось, что я опять подвожу итоги сна в прошедшем году – альбом немецкого проекта Elektrotwist, вышедший аж в 1999. Звучит он на мой вкус жестковато и угловато, впрочем, может быть, я не очень хорошо представляю себе саунд китчевого попа образца 1959-го года. Участники дуэта Elektrotwist из принципиальных соображений используют только семплы музыки конца 50-х, изучают они и саунд и технологию звукозаписи той эпохи, а также типичные приёмы построения композиций. Идея состоит в ответе на вопрос: как бы зазвучала музыка, если бы в конце 50-х, в эпоху рок-н-ролла, твиста, холодного джаза, босса-новы, мамбо уже существовал персональный компьютер? Интересный вопрос. Меня в детстве живо интересовали подобные вопросы: как пошла бы история дальше, если у Наполеона под Ватерлоо был бы пулемёт? Пример дуэта Elektrotwist показывает, что чуда, скорее всего, не произошло бы – техноидное занудство началось бы на несколько десятилетий раньше.

Apoptygma Berzerk «Harmonizer» (WEA, 2002) А вот ещё один оживитель старины, но в отличие он ребят из Электротвиста, которые из настоящего вглядываются в прошедшую эпоху, участники датского квартета Apoptygma Berzerk сами тянутся к нам из кошмарного прошлого. Коллектив был создан в 1986-ом, он относился к струе EBM, Electric Body Music. Это готик, это электро, это крашеные глаза и волосы, это ритм-машина, гитары и мелодии, это поп 80-х во всей его загробной красе. Услышав такой оригинальный (dark) wave, начинаешь тепло, с пониманием и интересом относиться к Nu Wave, к электроклэшу, к новоделу, начинаешь понимать, что подделка осознаёт свою вторичность и, тем самым, некоторую нелегальность. То есть подделка относится к самой себе с известным скептицизмом и иронией. И в любом случае, подделка пытается перещеголять самое лучшее и радикальное из того, что было, а вовсе не повторять самое унылое и посредственное. Дожившие до наших времён монстры старой музыки – вроде этих самых Apoptygma Berzerk – ничего не осознают. Даже посмотреть на себя в зеркало они, кажется, не способны. Странно, почему они не слышат, что по саунду, по ритмам, по типу мелодий, по построению треков, по чередованию мужских и женских голосов они практически не отличаются от самых гнусных образцов евродэнса и хэппи хардкора? Я вижу этому вопиющему обстоятельству только одно более-менее реалистическое объяснение: все евро-дэнс-коллективы - это такие же исчадия ада, как и Apoptygma Berzerk.

Queens of the Stone Age «Songs For The Deaf» (2002) Альбом «Песни для глухих» несложно обнаружить в списках лучших альбомов прошлого года, более того, Queens of the Stone Age – это якобы самая внятная рок-группа цивилизации. Queens of the Stone Age не делает ньюметал, она делает, скорее, старый металл, старый хардрок. Рифы несложны, если не сказать – минималистичны, музыка сыграна и записано довольно скупо, голос вокалиста высок, песни мелодичны, в некоторых присутствуют гитарные запилы. Песен ужасно много – 14 штук, компакт-диск забит под завязку, это чудовище. Если рок должен быть искренним, простым, энергичным, немного перекошенным, впрочем, одновременно и мелодичным, но без излишней слюнявости... и к тому же хранящим моментально узнаваемую верность корням – то это он и есть. Я не могу искренно заявить – отличный альбом, слушаю его с чудовищным удовольствием. И вот почему: я поймал себя на том, что сегодня я слушаю такого сорта музыку так же, как я слушал всю музыку лет двадцать назад – вцепившись ухом в голос вокалиста (точно так же ребёнок цепляется за юбку матери) и вздрагивая от каждого гитарного удара, одним словом, переживая музыку как нерасчленённую и грубую материю, как непрожёванное акустическое мясо. Я ничего не имею против музыки Queens of the Stone Age самой по себе, я, скорее, не хочу слушать музыку так, как слушал её в детстве. В 90-ых у нас выросли другие уши. Я не хочу сказать, что музыка 90-х - это нечто изумительно хорошее и новаторское, нет-нет, но уши она нам новые всё-таки отрастила. Песня «No One Knows» странна, порывиста и дырява, к сожалению она одна такая на всём альбоме.

Andrew Pekler «Station To Station» (~scape, 2002) Американец Эндрю Пеклер живёт в Берлине, до недавних пор он заведовал проектом Sad Rockets. Его новый альбом выпущен лейблом ~scape, заведующим минимал-электроникой с ощутимым влиянием даба. «Station To Station» звучит не столько электронно, сколько джазово, очень расслаблено, но не сказать, что безотвественно - треки с медленным битом аккуратно выстроены, что, скорее, является аргументом не в их пользу - медленный брейкбит чудом уже давно не воспринимается. Альбом был изготовлен так: американский саксофонист Элиот Левин и его басист Акиро Андо в один присест сымпровизировали несколько вещей, Эндрю разъял запись на кусочки, добавил своих собственных звуков, и собрал нечто новое и отношения к оригинальной записи не имеющее. По саунду у него получился своего рода гибрид cool jazz 50-х годов и электро-джаза начала 70-х, хрупкая и атмосферная музыка, ещё больше замороженная и заторможенная, чем она на самом деле была 40 лет назад. Синтезированные звуки производят впечатление, что это сыплется с неба и скрипит по всему телу жёсткая ледяная крошка.

St.Germain «Tourist» (2000) За французским проектом St.Germain стоит Людовик Наварр (Ludovic Navarre). Его альбомы выпускает французское отделение именитой джазовой фирмы Blue Note, St.Germain – самый успешный и знаменитый французский неоджаз-проект. Якобы именно успех St.Germain дал возможность другим музыкантам, делающим псевдоджаз на ритмическом фундаменте хауса, тоже рассчитывать на внимание Blue Note, джазовых журналов и, конечно, публики. Я целую неделю слушал альбом «Tourist» в автомобиле и не мог отделаться от ощущения, что есть в этой музыке что-то, что мне очень нравится. Очевидно, что в ней солируют настоящие инструменты, в каждом треке – новые: саксофон, флейта, вибрафон, гитара... от этого каждый трек обладает собственным настроением и не похож на остальные. Ритмический фон явно склеен из зацикленных петель звука, только петли эти – довольно длинные, поэтому не действуют на нервы своим однообразием. Солирующие инструменты играют, часто повторяя одно и то же, поэтому всё вместе производит впечатление напряжённого и взвинченного вибрирования, раскачивания и подпрыгивания на одном месте. Хорошо, подумал я, практически вся современная электронная музыка прыгает на одном месте, но эта хотя бы делает это виртуозно и извивно, не пробуждая жалости к своей вынужденной инвалидности. Но когда я попробовал послушать альбом «Tourist» дома, меня ожидало горькое разочарование – из колонок пошёл мощный хаус-бас: ууп-ууп-ууп-ууп. В паузах между проигрышами стал слышен и стандартный бас-барабан хауса. А солирующие инструменты стали восприниматься как декоративная шелуха.

Metro Area (2002) Нью-йоркский дуэт Metro Area, если верить музыкальной прессе, представляет собой нечто сенсационное. Это открытие сезона. Ребята делают диско из танцевальной музыки 80-х годов – из детройтского техно, из электро-фанка, из гаража и дип-хауса. Интерес этого проекта якобы состоит в многослойном ретро-подходе. Оригинальное диско конца 70-х, как известно, было изготовлено из фанка. Сегодня можно попробовать представить себе дело так, будто нынешнее диско возникает из техно-хауса десятилетней давности в результате, так сказать, органического развития. Шизофренизм ситуации состоит в том, что сам техно-хаус – это наследник диско. Получается замкнутый круг, тавтология, многослойное «масло масленое». Раздумывать на эту тему, наверное, интересно – что откуда берётся и куда потом девается, что появилось раньше – курица или яйцо?, история музыки ходит кругами, как сэмплы в каждом отдельном треке. Интересны и рассказы музыкантов из Metro Area о том, что в Нью-Йорке ещё можно найти распродающиеся собрания дисков давно исчезнувших диджейских бригад. Диско и хаус-диджеи либо разорились, либо спились, либо сошли с катушек от крэка, а в их ящиках есть горы безымянных грампластинок, которые уже никто не может идентифицировать. Так вот, некоторые из них звучат довольно странно. Всё это прекрасно. Но если встрепенуться, потрясти головой, открыть ухо и послушать, что же делают Metro Area, то услышишь всего-навсего угловатый грув, шагающий бас-барабан, редкие вспышки латиноамериканских звуков.

Moonstarr «Dupont» ( ptr, 2002) За именем Moonstarr скрывается молодой жительТоронто Кевин Мун, он сам характеризует свою музыку как Broken Beat Techno и полагает, что как-то реагирует на звуки и пространства большого города. Его альбом «Dupont» отдаёт лёгким самодурством. Компоненты-то саунда все довольно известные: те же самые барабаны, как и везде, джазоватые семплы, тарелки, комковатый бас. Любопытно то, что клише танцевальной музыки в его руках, оставаясь вполне опознаваемыми, начинают определённо смахивать на оживших мертвецов – они ведут себя совсем не так, как они вели себя при жизни. Скажем, трек с джазовым семплом начинает заедать, прыгать, хрипеть и хрустеть, и внутри этого прыганья саксофон пытается делать вид, что ничего особенного не происходит, это просто джаз такой пошёл. Или там, где, казалось бы, должно продолжиться развитие партии солирующего синтезатора, вдруг наступает непонятное зацикливание на одном месте. Или, скажем, техно-хаус пассаж играет чуть-чуть быстрее чем надо и расстояния между ударами чуть-чуть сдвигаются, музыка перестаёт быть танцевальной и сразу теряет свой смысл... иначе как некрасивой, но проворной уродиной её и не назовёшь. Музыка на альбоме «Дюпон» стилистически довольно разнообразна, но она неизменно похожа на результат деятельности шпиона-инопланетянина, который, внимательно посмотрев на нашу земную танцевальную музыку, решил сделать нечто подобное. В целом, ему удалось неплохо замаскироваться под грубо работающего дилетанта. Да, разделывать танцевальную музыку, в упор не видя, в чём состоит её смысл и притягательность, - это очень большой пилотаж.

Chano Dominguez «Iman» (2000) Это, сомнений нет, совершенно живая музыка. Альбом испанского пианиста Чано Домингеса – это коктейль-джаз, то есть лёгкая музыка, прекрасно исполняющая роль фона. Любопытно, пожалуй, то, что иногда в ней ощущается присутствие фламенко. То в виде топота ног, то хлопков рук. Эти звуки встроены так тактично, что кажется, что фламенко-танцоры находятся за стеной и отношения к фортепиано вообще не имеют. Временами стиль игры Чано Домингеса начинает напоминать Телониуса Монка, но, вообще говоря, он редко покидает границы того, что может себе позволить интеллигентный тапёр. Живая музыка, которая знает своё место, как правило, вызывает моё злобное неодобрение. Слушая этот компакт-диск, можно отметить любопытный эффект. Раздумывая о джазе, сделанном на компьютере, всё время приходится сокрушаться о статичности, мёртвенности и басовитой тупости результата. А вот вам, пожалуйста, живая, небасовитая, нестатичная, мелодичная джазоватая музыка, куда больше имеющая отношения к традиции Эрика Сати и эмбиента, чем большинство электронной продукции. Одновременно это и Easy Listening, и оригинальный lounge. То есть, казалось бы, именно эта музыка должна была бы быть пределом мечтаний неоджазистов? Никак нет. Она звучит совсем не модно и не интересно. То есть наши уши и души хранят верность кокетливому новоделу, который, очевидно, и не хочет приближаться ни к чему живому.

Takagi Masakatsu «Eating» (2002) В качестве примера современного лаунжа, который не является воссозданием оригинального саунда 60-х – 70-х годов, а успокаивает и утешает, пользуясь средствами сегодняшнего дня – альбом японки Такаги Масакатсу, вышедший на кёльнском лейбле Karaoke Kalk. Он звучит глуховато, он движется неспешно... он не только не торопится, ему некуда торопиться. Старый лаунж состоял из всем известных мелодий. После того, как такую мелодию пианист прогонял, скажем, пять раз, надо было исполнять что-то иное. Сегодня, когда мелодии заменились на мелодичность, то есть на несколько нот, которые можно повторять бесконечно, музыка вольна перекатываться, сколько ей заблагорассудится. Про такую музыку часто говорят, что она улетает в мечтах, что она мечтательная. Я бы с этим согласился. Только о чём она мечтает? Мне кажется о том, что скоро настанут иддилические времена, когда все лёгкие и тихие звуки и ноты начнут подходить друг к другу. Рецепт, на самом-то деле, уже ясен, повторяй очень долго один тихий звук, а потом вдруг вставляй другой, и ты увидишь, как они прекрасно друг к другу подходят. Собственно, эти прекрасные времена уже наступили. Раз все лёгкие и тихие звуки друг к другу подходят, значит, вот оно, царство всемирной гармонии,

Monsieur Blumenberg «Musique et Couleurs» (2001) Лаунж Такаги Масакатсу - стыдливый и застенчивый. А тут мы имеем дело с, так сказать, бесстыжим лаунжем. За проектом Monsieur Blumenberg скрывается итальянец Фредерико Монтефиори. Его грув определённо заимствован с грампластинок с оркестровым попом тридцатилетней давности. Музыка насыщена настолько, что звучание оркестра сливается в кашу, которая, тем не менее, стремится в космические дали. И при этом эротично ухает в ритме босса-новы. Похоже на биг-бит Chemical Brothers и Фэтбой Слима, в котором вместо перегруженных барабанов и семплированных рок-гитар как огромный насос действует лаунж-оркестр. Китча и демонстративной беззаботности настолько много, что музыка начинает производить мрачноватое впечатление и выдавать недобрый замысел. Многие треки – это как бы песни, мужской голос гундосит нечто мелодичное, грустное и средиземноморское. Музыка блаженной эпохи, вставшей перед безумным взглядом Иудушки Головлёва – кажется, так звали это персонажа, который много лет назад поразил меня в самое сердце своей мечтой: вот хорошо было бы, если бы все соседские коровы передохли, а мои наоборот, дали бы в десять раз больше молока, и чтобы все мужчины были загорелыми и улыбающимися Джеймсами Бондами в белых костюмах, а женщины – куклами в бикини... причём женщины эти были бы двух сортов: если блондинки, то непременно заложницы, а если брюнетки – то непременно шпионки. А всё вокруг – красочное, гибкое и оркестровое. Мартини так много, что даже злодеям его хватает. Да и нет большой разницы – кто злодей, а кто нет.

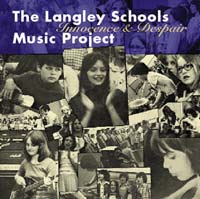

The Langley Schools Music Project «Innocence And Despair» Это – только что переизданная архивная запись, сделанная в 1976-77 годах. В канадской школе в местности Ленгли – это глубокая провинция – хор из 60 школьников исполнил любимую музыку детишек. Они сопровождали пение игрой на акустической гитаре, иногда на электрооргане и на наборе ударных инструментов, разработанных немецким композитором Карлом Орффом специально для обучения школьников музыке (так называемый Orff-Schulwerk). Это своего рода школьный гамелан. Впрочем, в большинстве песен из музыкальных инструментов слышна лишь гитара и огромный гонг. Руководил предприятием учитель музыки Ханс Фенгер. Проект никаких коммерческих целей перед собой не ставил, был издан двойной альбом, розданный родителям. Вновь открыта эта запись была совсем недавно. Музыка звучит просто иррационально. Запись была сделана непосредственно на двухдорожечный магнитофон. Микрофоны стояли, видимо, далеко от хора и близко от инструментов, поэтому хор сливается в один не очень громкий, но крайне насыщенный голос. Несмотря на очевидную примитивность использованных средств, саунд очень объёмный, настоящий вал звука, Wall Of Sound. Школьный хор исполняет хиты эпохи – Пола Маккартни, Beach Boys, Bay City Rollers, The Eagles, Fleetwood Mac, Нэйл Даймонда, Барри Манилоу... в таком примерно духе. Школьники поют, а ещё чаще – кричат, серьёзно и с каким-то прямо-таки трагическим отчаянием. Эта, вообще говоря, смехотворная и сладкая поп-музыка, настоящая музыка-однодневка, начинает звучать как звуки с того света. Это не детский хор эпохи позднего хиппизма, это, скорее, хор ангелов Страшного суда. Оригинальная музыка явно этого не заслужила, она просто не понимает, что с ней происходит, сквозь неё дует совсем иной ветер. Многие тонкости оригинальной музыки исчезли, всё исполнено в лоб: честно и безжалостно. Я не уверен, что здесь можно говорить о невинности. Альбом, кстати, называется «Невинность и отчаяние». Судя по отзывам, изумлены и авторы оригинальной музыки, в отзыве Дэвида Боуи ясно слышна зависть. Саксофонист и большой эстет Джон Зорн – нет, его песенок на альбоме нет, но ему тоже дали послушать – написал: «Это красота. Это истина. Эта музыка трогает твою душу так, как никакой другой никогда не удалось и не удастся». Песенка Дэвида Боуи «Space Oddity» в исполнении хора школы Ленгли – безусловная вершина альбома, документ эпохи, сокровище. www.keyofz.com/keyofz/langley/

|