Andy Moor & Yannis Kyriakides

«red v green» (Unsounds; 2004)

Энди Мур – гитарист, судя по описаниям его иных проектов, агрессивный и доходящий до панк-оголтелости, Янис Кириакидис – серьёзный человек, композитор-электронщик и участник разнообразных проектов импровизационной музыки.

На альбоме «красное против зелёного» Энди Мур тянет задумчивые и малоподвижные аккорды, Янис Кириакидис то вмешивается в звучание гитары, то добавляет разнообразных колючих электронных прелестей.

Если бы гитарные аккорды уплотнить и ускорить, наверное, получилась бы обычная рок-песня, но гитара слишком большая и неподъёмная, она увидена из перспективы электронного лилипута.

Dean Roberts «And the black moths play the grand cinema»

(Staubgold, 2004)

Дин Робертс – новозеландский гитарист-минималист, живущий в настоящее время в Вене (давным-давно он играл в одной группе с Дионом Уоркманом).

Это не новый альбом, а переиздание CD, вышедшего в 2000-м году на Ritournelle/Mille Plateaux. Тогда эта музыка вписывалась в микроэлектронные уколы и пощипывания, glitch и clicks-n-cuts.

Треки длинные, пустынные и монументальные.

Партия ударных едва обозначена тарелками, трудно сказать, есть ли барабаны: скорее всего, редкие толчки баса извлечены как-то по-другому.

Иногда как из-за стены доносится голос, а может быть, человек поёт, не открывая рта. Человек явно поёт под музыку, но песней она от этого не становится.

С другой стороны, и голос, и тарелки, маниакально бьющиеся как пойманное насекомое, не дают этой музыке превратиться в антигуманную абстракцию.

Дин Робертс делает крайне минималистический и изрядно электронный вариант гитарной рок-музыки в духе старой группы My Bloody Valentine (знаменитая психоделическая гитарная стена звука).

Bark Psychosis «///Codename: Dustsucker» (Fire Records, 2004)

Стоило вспомнить стену гитарного нойза начала 90х, которую строили так называемые «шугейзерские» группы (то есть группы, гитаристы которых неподвижно стояли на сцене, уставившись в свои ботинки), как вот пожалуйста – как из мешка Деда Мороза выскочила группа Bark Psychosis – легенда депрессивного и тягучего гитарного нойза.

По слухам, слово «построк» британский критик Саймон Рейнолдс придумал, именно характеризуя музыку Bark Psychosis.

Bark Psychosis прекратили своё существование в 1994-м, это был знаменательный момент конца британской рок-психоделики и начала славы Elastica, Oasis, Blur, Pulp и прочих.

Лидер Bark Psychosis Грэхем Саттон через некоторое время всплыл с драм-н-бэйсс-проектом Boymerang, его альбом одобрил сам Голди.

В 1999-м Саттон бросил драм-н-бэйсс и занялся оживлением Bark Psychosis. От первоначального квартета практически никого не осталось. Новый альбом «///Codename: Dustsucker» записывался пять лет.

Он звучит, а точнее, не звучит, а тянется медленно, тоскливо, маниакально, соскальзывая в гул и бас, как неподъёмная плита, которую невозможно остановить.

Барабаны, похоже, не живые, а собранные и препарированные на компьютере. На обложке указано, что это «найденные барабаны». Партия ударных устроена хитро: барабаны звучат как живые, но рок-барабанщики так не стучат, это явный компьютерный монтаж... но без всякого намёка на электронику или брейкбит.

Кстати, Bark Psychosis переводится как «психоз гавканья».

Cul De Sac + Damo Suzuki «Abhayamudra» (Strange Attractors, 2004)

Нет, не можем мы остановиться, уползающие железобетонные плиты сами собой несут нас к новому и вполне замечательному двойному альбому чикагской построк-группы Cul De Sac и певца Дамо Судзуки, знаменитого своим участием в кёльнской группе Can более 30 лет назад.

В концертное турне Cul De Sac и Дамо Судзуки отправились, ни разу вместе не порепетировав. Иными словами, всё записанное – это импровизация. На импровизацию, правда, похоже мало. А похоже, скорее, на немелодичный маниакальный рок без гитарных риффов, без куплетов и припевов.

Дамо Судзуки не столько поёт, сколько читает стихи, он явно старается и иногда даже кричит, но в фальшивый и показушный мелодраматизм не впадает.

Музыканты Cul De Sac, с одной стороны, играют нечто нейтрально-построковое и ритмичное, а с другой - внимательно следят за вокалистом и моментально реагируют, когда тот вдруг начинает говорить или же, наоборот, прекращает свою речь.

Получается, что музыка гибко и мудро прилаживается к страстному стихоговорению.

AM/PM «The Ends II» (Dreck Records, 2004)

Двойка в названии альбома относится к второму альбому серии. А само название «The Ends» – то есть «Окончания» - связано с тем, что вся музыка собрана из финалов, то есть последних секунд звука тех или иных музыкальных произведений, как правило – поп-песен.

Это, как принято говорить, «концептуальная» затея. Но её прелесть, разумеется, не в том, что выдумка неуклонно выдерживается, а в том, что результат получается далеко не сухим и не формальным.

В каждый момент времени это конец, финал, финиш, но это бесконечно отложенный, бесконечно опаздывающий и повторяющийся финал.

Если же концептуальный замысел счесть милой шуткой, тогда в сухом остатке останется полупустой, изящный и не очень понятный эмбиент, совсем не похожий на то, что обычно называют электроникой.

Он куда ближе к дыханию оркестра, к узору из прихотливо подобранных обломков и к лёгкому спасительному обмороку.

The Dresden Dolls «The Dresden Dolls» (Roadrunner, 2004)

Дуэт из Бостона Дрезденские куклы. К Дрездену дуэт отношения имеет мало, наверное, в виду имелся какой-нибудь известный в США немецкий город.

По слухам, дуэт выступает с накрашенными лицами и в странных одеждах, молодой человек стучит на барабанах, дама – по клавишам фортепиано. Она же и поёт.

Наверное, должно получаться похожим на немецкое/берлинское кабаре первой трети 20-го века – как известно, Мэрилин Мэнсон от него тоже без ума.

Однако, на кабаре похоже мало, в тогдашнем кабаре не было глэма и стилизации, кабаре было ближе к революционному агит-театру.

Слишком буржуазно звучат The Dresden Dolls, нет в них милой революционной шершавости, развинченности и едкости.

Девушка поёт песенку о том, что как хорошо было бы иметь возлюбленного, в щёлочку которого можно было бы кидать монетки, и он – механический болван – исполнял бы твои прихоти, то есть любил бы тебя.

Martin Archer «Heritage And Ringtones» (Discus Records, 2004)

Название альбома мультиинструменталиста Мартина Аршера переводится как «Наследие и звонки для мобильного телефона».

Мартин Аршер – саксофонист, кларнетист, клавишник и электронщик. Вместе с ним играет несколько человек. Они исполняют радикальные каверверсии известных пьес и песенок. Оригинал узнать практически невозможно, от него остаются лишь несколько нот темы.

Духовые инструменты, несколько слоёв анархических ударных, электронное бульканье, вой и гам, смешаны прихотливо и неожиданно.

Результат отчасти похож на музыку хиппи-авангардстов начала 70х годов, но никакого ретро и тем более хаоса тут нет, музыканты играют причудливо разрастающуюся музыку, богатую в тембральном отношении

Gonzales «Solo Piano»

Живущий в Берлине и добившийся международной известности своими электропоп-выходками канадец Гонзалес, ироничный саморекламщик, мастер лоу-фай-провокации, треш-энтертейнер и близкий друг Peaches, выпустил альбом фортепианных пьес.

Альбом сопровождает краткое пояснение маэстро:

«16 фортепианных тем для аккомпанемента левой руки и для мелодии правой руки. Хотя говорят, что фортепиано может передать больше оттенков звука, чем любой другой музыкальный инструмент, на самом деле, оно - чёрно-белое, как старое немое кино.

Уставившись на свои руки, я представляю себе каждую пьесу как тень на стене».

Альбом оформлен картинками, изображающими, как сложенные из рук фигуры отбрасывают на стену тень, которая оказывается совсем не похожей на замысловато скрюченные пальцы.

Оказывается, Гонзалес в детстве изучал джазовое фортепиано. Совсем недавно он был в качестве пианиста и композитора нанят метром французского шансона Шарлем Азнавуром. Правда, из этой затеи ничего не вышло, Азнавур Гонзалеса прогнал.

На своём альбоме Гонзалес играет вполне традиционную, почти консервативную музыку. Она напоминает то Эрика Сати, то Мориса Равеля. Критики полагают, что и импровизации Кейта Джаррета и эмбиент Брайена Ино она тоже напоминает, но поскольку я их не люблю, то сравнение с ними мне в голову не приходит.

Гонзалес играет почти песни, акценты и интонации, то есть выделения и проговаривания рефренов, характерны для шансонов. Эти пьесы неярко мелодичны, они округлые и завершённые, в них совсем нет многократного повторения одного и того же пассажа, нет и набегающих и отступающих волн звука.

Они похожи на то, что в какой-то прошлой жизни могло бы звучать в качестве салонной музыки, под которую изысканное общество пьёт кофе. Но в откровенный китч пианист всё-таки не впадает. Его пьесы хоть немного, но отличаются друг от друга по темпу, плотности, ритму. В них нет подчёркивания прочувствованности или красивости. И – что особенно мило моему сердцу – фортепиано скрипит и шуршит. Деревянно-механических звуков очень много, в некоторые моменты их значительно больше, чем звуков звенящих струн.

Потирание друг о друга и скрип деревянных плоскостей и рычажков – крайне располагающее к себе обстоятельство.

Pan Sonic «Kesto»

Четыре компакт-диска в коробке, 234 минуты звука.

Это мамонт, это гора, это одержимость, это патология.

При несколько более внимательном взгляде оказывается, что впечатление о бездонности этого океана обманчиво.

Первый компакт-диск начинается живенько и бодренько. Это прямо индустриальный стадионный электро-рок-н-ролл: треки - короткие, выстроены они вокруг псевдогитарных риффов. Сделана эта музыка хоть шумно, но прозрачно – то есть видно, как внутри неё всё перекачивается и ухает. Это минималистическое двух-трёхслойное техно, звучащее как стадионный рок.

И в этом-то и состоит, по-моему, большая проблема.

В 90х слушателю минимал-техно казалось, что жёсткость и бескомпромиссная машинность техно получаются сами собой, это мотор, работающий внутри всякой музыки и обнажающийся в техно.

Если посмотреть на мотор, скажем, трактора, можно вполне ужаснуться его неэстетическому и брутальному виду. Но никто не создавал мотор в качестве пугала для детишек, в качестве злой маски или паука из преисподней. Мотор – он так и выглядит.

Примерно такое же отношение требовало к себе и минимал техно: оно честное, открытое, оно ничего не изображает.

А вот Pan Sonic взялись изобразить страшный, ужасный и агрессивный индастриал-рок-н-ролл, попугать детей. И отлично получилось.

Наверное, можно было и регги изобразить или ещё что-нибудь. Тоже прекрасно получилось бы.

Итак, первый компакт-диск из коробки Pan Sonic – минимал-техно, прикинувшееся несдержанным рок-н-роллом.

Второй CD – куда более спокойный, сдержанный, прозрачный и элегантный. Это обычный Pan Sonic. Симпатичный, но хорошо известный.

Третий компакт-диск содержит несколько длинных треков, состоящих из вспышек дикого грохота, которые долго затухают в пустых пространствах. Туда же подмешаны и найденные на улице звуки. Слушать тяжело и не очень интересно.

Последний, четвёртый, компакт-диск – одна-единственная безразмерная и бескрайняя гуделка - металлическая по тембру. Не слушать её надо, а погружаться в неё. Тоже не интересно: существуют куда более комковатые, вязкие, иррациональные и загадочные потоки сплошного гула.

И вот, обозрев эти почти четыре часа звука, так и хочется спросить: Только и всего? Почему же так мало?

А ещё хочется задать неприличный вопрос: кому это надо? Или: для кого это сделано?

Вопрос этот так и просится с языка именно потому, что ответ ясен – эта музыка сделана для тех, кто слушает «такое», для тех, кому «такое» нравится.

Что же в этой ситуации плохого?

Плохо здесь то, что музыка Pan Sonic в последней трети 90х была музыкой для всех, музыкой, расширяющей горизонт и открывающей дали. Своего рода отмычка и одновременно - микроскоп. Взгляд за кулисы обычного музыкального мира.

И ценность этого взгляда состояла в том, что ты чему-то учился и что-то понимал, что относилось далеко не только к Pan Sonic.

А Pan Sonic для фэнов Pan Sonic – неуместная затея.

Poto & Cabengo (Karaoke Kalk, 2004)

«Пото и Кабенго» – это, вообще говоря, фильм 70х годов о двух девочках-близняшках. Вокруг них клубится маловыносимая жизнь южноамериканской глубинки. В семье говорят по-английски и по-немецки, бабушка девочек – немка. Девочки придумывают себе свой собственный язык из английских и немецких слов, который никто из окружающих не понимает. Себя они называют Пото и Кабенго.

Это симпатичная метафора для гибрида американской и немецкой музыки. Американскую представляет кантри, немецкую – минимал-электроника.

В состав дуэта Poto & Cabengo входят кёльнские музыканты Йенс Массель и Михаэль Крамм. Йенс Массель – хорошо известная фигура в мире минимал-электроники, его детища - проекты Senking и Kandis.

На кантри-группу Poto & Cabengo похожи только на первый взгляд, игрушечные пластмассовые фигурки трудно спутать с настоящими ковбоями и индейцами.

Акустический гитарный рифф без изменения повторяется много-много раз, под ним раскачивается электронный бас, поёт не лишенный занудливости голос, вокруг мухами летают компьютерные щелчки и звяки.

В кантри очень многое раздражает, в музыке Poto & Cabengo этих действующих на нервы клише кантри нет. Но кажется, что этим полупесням постоянно чего-то не хватает, то ли завитушек, то ли побрякушек, то ли подпрыгиваний, то ли рычания, то ли мычания...

Девочки рвались на свободу из своей ужасной детской комнаты, а в результате ещё глубже забились в её угол. Ведь придуманный ими тайный язык – это забор. Внутри него ещё меньше воздуха и жизни, чем снаружи.

Замкнутый круг.

Dizzee Rascal «Showtime» (XL, 2004)

Свежайший лондонский клубный звук.

Нельзя не заметить массу восторгов, в которых смешиваются прямо противоположные утверждения: «Первый ударный альбом за много лет! Такого очень давно не было!» и «Британская музыка всегда находится на переднем крае всего нового и модного!».

Насчёт «всё время» и «переднего края» я совсем не уверен, мне происходящее в сфере лондонской клубной культуры кажется затянувшимся эхом битв и переживаний середины 90х годов.

Новая британская клубная мода называется «грайм», мы встречали это слово, когда шла речь о проекте The Streets. Грайм – это гибрид 2степа с хип-хопом, то есть это всё ещё слегка колченогий, но уже не захлёбывающийся барабанным треском внук драм-н-бэйсса. Музыка, как и полагается для истинного лондонского клубного андеграунда, отличается высокомерной мрачноватостью, своего рода кинематографической готичностью.

Рэп – вполне виртуозный, то есть пулемётный, ямайские влияния почти не ощущаются.

Диззи Рэскал – хоть молодой человек, но уже большая звезда, в клубы он больше не ходит, работает над своим стилем, который якобы уже сильно отличается от того, что считается нормальным в грайм-сцене. Бит и брейки в его альбоме сделаны с большим знанием дела: так и видишь людей, ничем другим в жизни не занимающихся. Они каждый день продюсируют патентованный британский клубный брейкбит.

Новая публика в клубе предпочитает именно такой-разэтакий ритмический перекос? ОК, нет проблем, сделаем.

И сделали. Настоящее чудо. Феррари брейкбита.

Miss Kittin «I Com» (Labels, 2004)

Француженка мисс Киттин на десятом году музыкальной карьеры опубликовала соло-альбом.

Мисс Киттин – певица, электроклэш - её стихия. По прошествии пары лет уже трудно вспомнить, что там было такого особенного в электроклэше... в любом случае, сегодня Мисс Киттин поёт техноидный поп. Есть в её альбоме что-то бельгийское, в том смысле, что давным-давно существовал в Бельгии ансамбль Front 242. И делал он индастриал, который прикидывался тоталитарным космическим чудовищем, а на самом деле был близким родственником попрыгучего карнавального диско.

Интерес этой музыки в том, что она – одна из участников тараканьих бегов застоя. Британцы со своим 2степом стоят на месте, европейцы со своей техноидностью – не отстают и тоже стоят на месте. Поют и те и другие.

Соревнуются.

И что любопытно, музыка Miss Kittin ритмичная, но если верить рецензиям на техно-сайтах, для танцев она вовсе не предназначена.

Dijff Sanders «Mating Season» (Clone Records, 2004)

Дайф Сандерс изучал классическую гитару, он живёт в маленькой квартире в Антверпене, где кроме него – пианино и два кота. Он уже много лет записывает музыку.

Дайф - совершенный аутсайдер, у него нет даже интернета, а записей Autechre или Aphex Twin нет в его собрании CD. Дайф якобы просто не в курсе, что происходило в самодеятельной электронной музыке в последние десять лет, не слышал он и то, как электроника уже не первый год пытается усложниться и обрасти звуками акустических инструментов.

Такого рода музыканты крайне интересны, ведь никуда не девается вопрос: что бы могло получиться, если бы не было «всего этого» – семплирования, техно, трип-хопа, брейкбита, минимализма, всех этих 90-х.

Альбом Дайфа Сандерса звучит разнообразно, несфокусировано и себе на уме. С миру по нитке. То песенка в духе Тома Уэйтса, то компьютерный бит и коллаж. То немножко джазоватых звуков, то странные щелчки и огрызки, то синтезаторные наплывы, то акустические инструменты.

Иными словами, если бы «всего этого» не было, то было бы всё то же самое.

Ricardo Villalobos «The Au Harem d'Archimede» (Perlon, 2004)

Именитый хаус-диджей Рикардо Виллалобос – чилиец по происхождению – с альбомом «Чай в гареме Архимеда». Замысловато закрученное название, будучи произнесённым по-французски, окажется куда более знакомой «Теоремой Архимеда».

Музыка – минимал-техно-хаус. От навязчивого бас-барабана отвлекает мягко дудящий в свою дуду бас и всякие ритмические вкрапления, немногочисленные и непышные, но радикально влияющие на характер возникающего вокруг бас-барабана пространства.

В одном треке появляется заблудившаяся акустическая гитара, в другом – растянутые звуки литавр, похожие на взмахи гигантских алюминиевых крыльев. Где-то иррационально натыканы заикания и оговорки синтезатора.

Не скажу, что захватывающая музыка, но и не скажу, что противная. А учитывая то, в каких узких рамках она уже почти десять лет существует, так прямо нельзя за неё не порадоваться.

Datarock «Computer camp Love» (Ellet Records, 2004)

Норвежский дуэт Datarock возник буквально на пустом месте – четыре года назад на не вполне трезвую голову под деревом во время дождя во время какого-то фестиваля.

Ребята никакими музыкальными инструментами не владеют и особенно долгими музыкальными поисками свою жизнь, очевидно, не перегружают. Всё это не помешало им, как они выражаются, прокрасться на пик музыкальной эволюции. Красивым быть не запретишь.

Лоу-фай-поп, старые касио- и ямаха-синтезаторы, диско и рок.

Современная молодёжь - такая задорная!

Dead Combo (Output, 2004)

Обитающий в Нью-Йорке финский дуэт Dead Combo.

Статичный судорожный бит очень похож на бит старых Suicide. Хлещущие звуки гитар. Их дыр-дыр-дыр, наверное, можно назвать минимал-риффами.

За стеной гитар и перекошенных звуков муг-синтезатора – сильный, полнозвучный и не лишённый мрачной манерности голос, порой напоминающий мастеров ранней эпохи хардрока – скажем, Оззи Осборна. В голосе есть грув и драйв, которых нет в бушующем вокруг статичном рёве.

Песни вполне мелодичны и полнозвучны. В целом саунд можно было бы охарактеризовать как хардрок электроклэша.

Тут нет ни застенчивости, ни бодрячества, ни альтернативности, ни нежности, ни – тем более - задумчивости.

Странно всё это.

Нет, не то странно, что кто-то сегодня вообще способен так петь – голосом одновременно энергичным, манерным и взрослым, а то странно, что кто-то способен так относится к музыке – как к искусству большого стиля.

Мне – не исключено, что с большого перепугу – начало казаться, что в поп-музыку возвращаются большие претензии и большие чувства.

Rodney Graham «Rock Is Hard»

Я не понимаю, почему мне не противно слушать альбом канадца Родни Грэхэма. На первый взгляд, это откровенный так называемый «поп для взрослой аудитории»: вытащенные вперёд безликие живые барабаны, квакающие гитара и фортепиано на заднем плане, вставки духовых и женские подпевки. Одним словом, помесь Лу Рида и ресторанного вокально-инструментального ансамбля, знающего, как должна звучать настоящая музыка, и где в ней уместно будет смотреться гитарный запил.

Всё это так, однако, слушать альбом Родни Грэхэма вполне возможно, более того – есть в нём что-то симпатичное, непридуманное и невымученное.

Сам Родни Грэхэм – старый канадский нью-вейвер. Впрочем, он давно бросил музыку и занялся концептуальным искусством, минималистическими саунд-инсталляциями и короткометражными фильмами. И добился на этих поприщах немалого успеха, в интернете, если поискать сведения о нём, постоянно натыкаешься на восторги по поводу его многочисленных фильмов и выставок. И вот с недавних пор он опять стал выпускать музыку с грустно-ироничными текстами.

Adnan Sami «Rewind»

Чтобы слегка сменить пластинку – альбом, который записал индийский музыкант Аднан Сами, а выпустил концерн EMI. Изготовлен и продаётся в Индии, откуда мне его и привезли в подарок. Продавец музыкального магазина в Мадрасе уверил моих знакомых, что это – самая традиционная и самая красивая музыка в его магазине. Когда я увидел компакт-диск, я удивился и насторожился. Но послушав, удивился ещё больше.

Формально говоря, это традиционная музыка, настоящие индийские раги. Только играет Аднан Сами на электропианино, проще сказать – на синтезаторе, имитирующем звуки фортепиано. Пианиста сопровождает ударник на вполне обычных индийских барабанчиках-табла.

Электропианино не позволяет тянуть звуки, что ещё не так страшно. Что куда неприятнее – электрические звуки не меняют своей окраски, они остаются одинаково звонкими, яркими, резко очерченными и, как я уже сказал, короткими. И оттого музыка вдруг начинает ужасно напоминать старый нью-эйдж-джаз, скажем, Кейта Джаррета. Становится видно, что традиционной индийской музыке, сведённой к простым нотам, не хватает музыки, нот оказывается слишком мало, с ними происходит слишком мало чего, они повторяются навязчивыми петлями.

Но возможно, так и звучала индийская музыка для американских джазистов и минималистов? Возможно, они в конце 60х и слышали своими натренированными в западноевропейской музыкальной школе ушами только вот такие полупустые и монотонные накаты и откаты, лишённые смыслового центра и экспрессии?

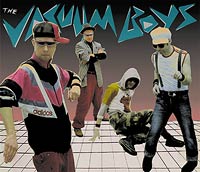

The Vacuum Boys «Space Breakdance Challenge»

Квартет из Амстердама, среди четверых участников проекта мне известно имя лишь Герт-Яна Принса – он известный мастер нойза, эмбиент-гуделок и импровизационного хруста и треска.

The Vacuum Boys утверждают, что то, чем они занимаются – это импровизационная электронная музыка, альбом «Space Breakdance Challenge» - это запись концертного выступления. Стилистически мы имеем дело с брейкбитом очень старой школы начала 80х. Собственно, и оформление обложки в духе ранних самодельных брейкдэнс-радостей не оставляет сомнения, откуда растут ноги и уши.

Альбомчик The Vacuum Boys очень короткий – 9 лаконичных треков, каждый из них состоит из недлинных пассажей. Никакой лирики, никакого самозабвения в жирном фанк-груве, никакого «everybody everywhere». Музыка суха, металлична, почти не басовита... трудно сказать, есть ли в ней грув. Зато в ней есть, определённо, чистота изломанных форм.

По сравнению с тем, что сегодня называется брейкбитом и электронной музыкой – красивой, лиричной и кокетливо странной – The Vacuum Boys, кажется, занимаются обнажением некрасивой сущности брейкбита.

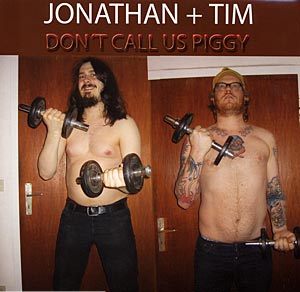

Tim + Jonathan

«Don’t Call Us Piggy»

Формально говоря, альбом заполнен неспешным и вполне туповатым электропопом. Долбит несговорчивая ритм-машина, а тихий блеющий голосок повторяет много-много раз одни и те же неубедительные рефрены типа «моя любовь – это твоя любовь», «любовь – больше чем любовь» или «наша любовь принадлежит нам».

Выступление дуэта выглядело вполне чудовищно. Два огромных пузатых дядьки нарядились в парики, шапки, очки и хламиды – впрочем, певец был гол до пояса.

Несмотря на свой удалой дурацко-агрессивный внешний вид, Тим и Йонатан держались испуганно, закомплексованно и зажато, практически не шевелились.

Их монотонно-наивная музыка ничуть не противоречила их внешнему виду. Дядьки спрятались за ритм-машиной, за идиотскими песнями о великой любви и ужасном сексе, за очками, париками и резиновыми масками, но голоса у них слабые и тонкие, пальцы шевелятся еле-еле и парики нахлобучены на редкость неубедительно.

И это называется замаскировались?

Маскировка как саморазоблачение.

Тим и Йонатан – художники.

Йонатан Мезе – он поёт в дуэте – знаменитый художник-примитивист. Он малюет огромных размеров брутальные полотна с портретами римского папы, Бьёрк, Гитлера, с архаическими ритуалами, с кучей текстов и всякого рода символов разной степени непристойности и политнекорректности.

Тим Берресхайм – куда более сдержанный художник и дизайнер. Впрочем, Тим тоже страшен: он покрыт разноцветными татуировками, кроме того – он хозяин кёльнской треш-галереи Brotherslasher, выставляющей вполне дилетантские и одновременно живодёрские картинки.

С некоторой натяжкой Тима и Йонатана можно было бы назвать немецкими митьками.

Их грампластинка - часть их большого художественного проекта. То ли пластинка сопровождает выставку, то ли выставка пластинку. На выставке представлены фотографии, записки-каракули и компьютерная графика. Фотографии изображают Тима и Йонатана – голопузых, бородатых и слегка бестолковых - в разных видах, как правило с гантелями, дескать, они сильные и смелые ребята.

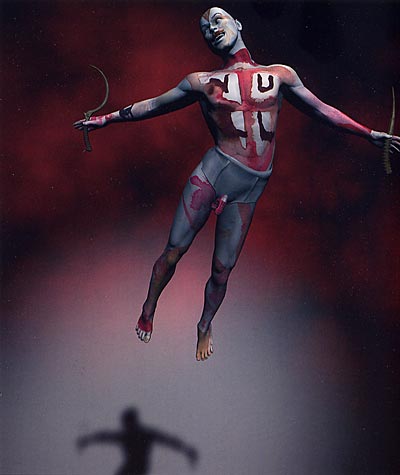

Сфотографированы они всё время несколько снизу – дескать, знаменитости. Компьютерная графика – это виртуальные, то есть компьютером смоделированные, юноши, витающие в пустых пространствах.

Всё вместе, насколько я понял объяснения куратора выставки, должно описывать ситуацию поп-группы и её фэнов. Тим и Йонатан изображают поп-группу, виртуальные фигуры на картинках – это их фэны.

Что характерно, на фотографиях Тим и Йонатан – вполне реальные персонажи, мясистые, волосатые и с гантелями, а их фэны, похожие внешне на Мэрилинов Мэнсонов, какие-то мнимые, ненастоящие.

И это - вывернутая наизнанку перспектива: ведь обычно мы видим поп-звёзд глазами фэнов, которые ничуть не сомневаются в своей собственной реальности, свободе и самостоятельности, а вот далёких от них звёзд – и их музыку – наделяют чертами загадочными, схематичными и утопическими.

А Тим и Йонатан, вывернув перспективу, пытаются догадаться, кем являются их далёкие-предалёкие поклонники, как они выглядят, чем забиты их головы.

Бухающая музыка ритм-машины – это догадка о том, что находится в голове у поклонника, а топорный компьютерный коллаж – это предположение о том, как мифический поклонник выглядит. Смехотворно и саморазоблачительно и то, и другое. Песни о любви тоже написаны в предположении о том, что этим далёким биороботам и манекенам должно нравиться.

Но стоит ли что-то за этим карнавалом? Что скрывается за несколькими слоями маскировки, имитаций и догадок? Скрывается ли что-то, про что можно сказать, что это есть «на самом деле»?

Ничего, похоже, не скрывается, кроме округлых животов, нерешительных выражений лица и тяжёлых гантелей.

Впрочем, как и полагается настоящим современным художникам, Тим и Йонатан заняты не прояснением ситуации, а её всяческим затуманиванием и запутыванием.

Dynasty

«Handbag»

Американская девушка по имени Династия.

Её живое выступление в Кёльне и по прошествии многих месяцев стоит перед моими глазами.

На пустой сцене прыгает тонконогая особа в ужасном истерично-зелёном платье. Она высоко задирает ноги, дёргается из стороны в сторону, бегает взад вперёд и танцует. На голове парик, на носу очки.

Поёт, верещит, орёт и разговаривает Династия на массу различных голосов, немного напоминая молодую Нину Хаген. Музыка состоит из буханья ритм-машины без фигового листочка.

Династия время от времени нажимает раскиданные по полу педали, которые включают различные звуки – скажем, звуки её собственного голоса, и тогда она вступает в разговор сама с собой.

Оголтелая ритм-машина молотит так, что трясутся стены, похожая на насекомое зелёная особа прыгает с невиданным мной энтузиазмом – особенно смущают и завораживают её ноги, которые она задирает выше головы.

В коротких песнях нет ни припевов, ни мелодий.

Публика реагировала на Династию крайне положительно, хотя никто не понимал, кто она такая и откуда взялась – она выскочила на сцену между выступлениями двух объявленных групп Xiu Xiu и The Numbers.

Я перекинулся парой слов со знакомыми музыкантами, они меня уверили, что такого сорта явления всплывают регулярно, когда новое поколение открывает для себя убойную силу ритм-машины. Такая музыка, дескать, делалась и в 80-х, и даже в 70-х.

Я, конечно, не мог утверждать, что мы имеем дело с неслыханной музыкой, но в чём я не сомневался, так это в том, что сегодня такое отношение к музыке - сенсационно. Ведь энтузиазма, эйфории, энергии и безумия практически не встретишь. Конечно, это всё театр, но это театр очень странного человека.

К сожалению, купленный мной после концерта компакт-диск в четыре коротеньких песни длиной оказался сдержанным, ровным и обычным. Истерического перехватывания через край на нём не было.

И вообще без танцев и зелёного платья это «не то».

Lisa Wahlandt

«Marlen» (Fine Music, 2003)

Это каверверсии песен, которые пела Марлен Дитрих.

На компакт-диске написано, что идея спеть песни Марлен Дитрих исходила от клавишника Вальтера Ланга, который побывал в мюнхенском джаз-клубе Unterfahrt и решил, что к тамошней атмосфере подойдут песни Марлен. Его коллеги – и сама певица Лиза Валанд – встретили это предложение безо всякого энтузиазма. Тем не менее в результате получились песни, совсем не похожие на оригинал Марлен, и одновременно – не вполне джазовые, в том смысле, что никакой виртуозности и никаких соло они не демонстрируют. Чувствуется, что Лиза раньше пела и босса-нову, но это только чувствуется.

Скорее, это лаунж-музыка в том смысле, какой слово «лаунж» имело до прихода электроники. Мне вообще нравится эффект, когда стиль музыки не очень обращает на себя внимания.

В песнях Лизы Валанд главное – текст, то, как он проговорён, выговорён. Интонация текста, вкус текста.

У этих песен какое-то несовременное состояние души, они не очень подходят к нашим пространствам, к нашим душам. Они утопические. В них забывается тот мир, который нас окружает. Забывается его скорость, его пространство, его обитатели, его интонация.

Кажется, вот есть же такие места на земле, в которых люди поют и слушают такие песни! Но это самообман.

Нет таких мест, в которых эти песни звучат как нечто само собой разумеющееся и обычное.

«Если бы я мог себе чего-то пожелать» (Фридрих Холлендер)

Нас не спросили,

Когда у нас ещё не было лиц,

Хотим ли мы жить

Или скорее – нет.

И вот я иду

По чужому городу

И я не знаю,

любит ли он меня.

Я заглядываю в окна,

Сквозь стёкла дверей и окон,

И я жду,

жду чего-то.

Если бы я мог себе чего-то пожелать,

Я бы затруднился сказать,

Что я должен себе пожелать –

Чтобы мне было хорошо или плохо.

Если бы я мог себе чего-то пожелать,

Хотел бы я быть немного счастливым,

Потому что если бы я был совсем счастливым,

Я тосковал бы по печали.

Niobe

«Voodooluba» (Sonig, 2004)

Музыка Ивонн Корнелиус – именно так зовут даму, скрывающуюся за именем Niobe - сильно отличается и от песен Лизы Валанд, поющей песни Марлен Дитрих, и от электронно-бестыжих маршей Династии и даже от нового альбома Бьёрк, который мне совсем не хочется ни заводить, ни обсуждать. А похожа музыка Ивонн, как мне кажется, на пьесы Телониуса Монка.

В свои самые интригующие моменты эта музыка превращается в сдержанное сопровождение отсутствующей соло-партии. Остаются отдельные кирпичики, висящие в многозначительной пустоте, а стен, который они принадлежат, никакой и нет.

Новый альбом проекта Niobe, вообще говоря, выдержан в том же духе, что и предыдущие альбомы. И это хорошо. Такого сорта музыки должно быть в мире больше.

Кто бы сомневался, самодурство и самоуправство – вещи довольно распространённые, только вот, как правило, ограничиваются они просто декларацией намерений: «куда хочу, туда ворочу», «я – иной» или «мне так больше нравится».

Интересно же становится, когда самоуправство заходит далеко, и дорога углубляется в чащу. При этом – не проламывается в чащу, невзирая на препятствия и потери, а как бы прорастает в неё, достигая зрелости, тонкости и умудрённости.

И вот такого далеко зашедшего состояния «сам себе на уме» и «бооольшой оригинал» хотелось бы побольше и почаще. И в этом отношении проект Niobe – это одно из немногих радостных исключений в сегодняшнем музыкальном ландшафте.

С другой стороны, новый альбом, на мой взгляд, получился более простым, менее запутанным и загадочным, чем то, что было раньше.

Он куда лучше записан и куда яснее внутри себя устроен.

Боюсь, что это следы присутствия Анди Тома – половины дуэта Mouse On Mars. В соавторстве с ним созданные треки моментально опознаются – в них появляется тяжёлый и якобы заводной бит. Им противостоят песни, которые Ивонн поёт под акустическую гитару. А щели заделаны милыми моему сердцу странностями и сюрреальностями.

Всё в целом кажется прибранным и определившимся. Стало возможно сказать, какой у отдельной песни жанр или даже – формат.

Обидно. Ведь предыдущие альбомы Ниобы казались ожиданием чего-то иного.

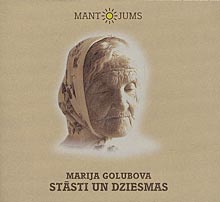

Marija Golubova

«Stasti Un Dziesmas» (UPE Records, 2003)

Компакт-диск, выпущенный латвийским лейблом UPE. Поёт и рассказывает Мария Голубова.

Мне его привезли из Риги с вопросом: та ли это музыка?

Я, послушав его, ответил примерно вот что: это безусловно «та музыка», а ещё точнее - тот человек. Я очень рад, что этот альбом у меня теперь есть, если бы таких было много разных, я бы хотел иметь их все.

Мне эта музыка ни грубой, ни наивной, ни брутальной вовсе не кажется.

Это очень старательно и грамотно спетые очень простые песни.

В интонации певицы нет фальши, нет работы на микрофон или на публику - что

очень слышно и очень ценно.

октябрь-декабрь 2004