Должен признаться, что битва Autechre и Oval за мировое господство хотя и эпохальная, но во многих отношениях фиктивная.

Тем не менее, можно попытаться усмотреть разницу между этими музыками: Autechre обитает в сфере ритма и баса. Oval вообще не имеет никакой партии ударных и ни бас, ни брейкбит для Oval-а большого значения не имеет.

Акустический поток Oval-а построен из звуков не очень понятного происхождения, которые иногда напоминают тембры музыкальных инструментов - особенно на последнем альбоме «Ovalcommers» (2001), - а иногда являются в разной степени мохнатым и шершавым нойзом.

Часто можно расслышать как бы солирующие звуки, но в целом акустическая ткань сплетена довольно плотно - слои звука далеко не столь очевидны, как у Autechre.

Oval, определённо, звучит мощнее, интенсивнее, напряжённе, чем Autechre, и сильнее втягивает в свой водоворот.

Oval куда более эмоциональная музыка чем Autechre. Последний альбом Autechre похож на архитектурный чертёж, в котором линий много, они сложно расположены, но имеют одинаковую толщину и цвет. Oval же богат в тембральном отношении, он вообще куда более музыкален в традиционном смысле, его составные компоненты имеют разный вкус, цвет, вес, вязкость...

Oval, определённо, строит своё вибрирующее и постоянно меняющееся пространство, колючий Autechre живёт среди белых, чистых и бесстрастных стен.

Иными словами, мне кажется, что Oval куда больше соответствует представлению о современной поп-музыке.

Oval сложно устроен, но он не высокомерен, не враждебен, не безразличен. В тембральном отношении музыка Oval часто напоминает гитарный рок - пульсирующую кашу искажённого гитарного воя.

И, в первую очередь, Oval применяет довольно простые и вполне традиционные гармонии - иными словами, хотя мелодий нет, но практически постоянно присутствующая гуделка берёт аккорды, находящиеся в дружеских отношениях с ушами слушателя. Эти аккорды сменяют друг друга тоже вполне человекообразным образом.

Именно Oval - это передний край современной поп-музыки.

Как это сделано, кем это сделано и зачем это сделано?

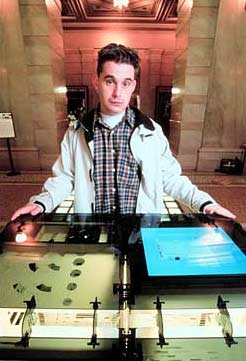

Первоначально в Oval-е было три музыканта, но уже несколько лет за проектом Oval стоит берлинец Маркус Попп.

Последние два года Маркус пользуется бешеным интересом прессы: дело, с одной стороны, в его на редкость своеобразной и очень располагающей к себе музыке, с другой - в том, что именно Маркус говорит.

А Маркус говорит много и не очень понятно. Точнее говоря, многое из того, что он говорит, и интересно, и во многом справедливо, но остаётся ощущение, что то же самое можно сказать куда проще, без технократического пафоса и без наукообразной терминологии, то есть вполне человеческим языком. Кстати, именно таким языком говорят бывшие коллеги Маркуса по Овалу - Себастьян Ошатц и Франк Метцгер.

Основная мысль Маркуса Поппа состоит в том, что современная электронная музыка - это результат перманентного тестирования приборов 20-летней давности: имеются в виду ритм-машины. Любимая фраза Маркуса: «всё, что в последние 20 лет происходило в электронной музыки, не выходит за пределы того, что предусмотрел японский инженер, сварганивший ритм-машину в начале 80-х».

Та же самая ситуация - и с компьютерными программами. Интерфейс музыкальных программ (то есть их внешний вид и набор их функциональных возможностей) однозначно определяет, как будет звучать результат их применения.

И в дизайн музыкальных программ заложено очень жёсткое представление о музыке и о том, как её надо делать. И как внутри здания вода может течь только по канализационным трубам, так и человек, сидящий перед компьютером, может делать только то, что предусмотрено программистом. В функционировании водопровода заложены законы гидравлики и всемирного тяготения, в функционирование музыкальных программ - законы традиционной западноевропейской музыки, причём в её крайне консервативном и школярском варианте.

Что же делать?

Во-первых, отказаться от идеи «делать музыку». «Музыка» - это пережиток 19-го столетия.

А во-вторых, применять иные компьютерные программы, предлагающие совершенно иной пользовательский интерфейс.

Интенсивнее познакомиться с речами и идеями Маркуса можно по адресу www.muzprosvet.de/oval.html

Да, в теоретической части Маркус Попп силён, справедливы и его афористические заявления типа: «Давно следует расстаться с идеей музыки как последовательности нот. Музыка не имеет отношения к нотам».

И аудиопродукция самого Маркуса протеста не вызывает, хотя его бывшие коллеги по группе полагают, что музыка Oval хотя и не утратила виртуозности, но стала резиново-тянущейся и навязчиво гармоничной. И довольно предсказуемой.

Бывшие коллеги упрекают Маркуса и в том, что он никак не может расстаться со звуком заедающих компакт-дисков - звук быстрых щелчков стал торговой маркой Oval, щелчки - это уже не музыкальное решение, а маркетинговое.

Но когда мы попытаемся выяснить, какой же такой новый пользовательский интерфейс применяет Маркус, то есть как именно он делает свою музыку, порвавшую с 19-ым веком, то тут начинаются неприятные странности и противоречия.

Дело в том, что лет семь назад участники группы Oval начали работать над программой, генерирующей музыку.

Идея состояла в том, чтобы написать программу, которая будет проигрывать засунутые в компьютер компакт-диски, но проигрывать их странным образом: выгрызать из них фрагменты, зависать на них, потом прыгать в другое место... каждый новый компакт-диск порождал бы новый аудиопоток. Впрочем, любой трек, записанный на CD при каждом прогоне должен был порождать каждый раз новый результат.

На своих первых альбомах Oval медленно и мучительно реализовывали эту технологию вручную, и программа должна была тут помочь. Вообще говоря, это сама по себе забавная идея: проигрыватель компакт-дисков, который вдруг обрёл самостоятельность и сумасбродность и превратился в своего рода многодорожечный семплер.

Долгое время эта программа, реализованная в среде Dreamweaver фирмы Macromedia, существовала в виде бета-версии, то есть дышала, но не глубокой грудью. Программа называлась OvalProcess. Как я понимаю, по прошествии нескольких лет эта затея, которая всё никак не могла принять окончательную форму, уже перестала казаться такой уж привлекательной.

После того, как теоретически подковавшийся Маркус Попп уволил из Oval-a коллег, он доверил эту программу американскому программисту Ричарду Россу (Richard Ross).

В прошлом году (2000) Маркус высказывался в том духе, что вот-вот опубликует свой чудо-инструмент, при помощи которого не только можно делать музыку нового типа, более того, можно коренным образом изменить наше отношение к музыке. И дело не в приоритет или в авторском праве... и уж, тем более, не в фиктивной фигуре «автора», а в принципиальных вещах.

Но программа так и не была опубликована, хотя в сети одно время существовал маленький фильмик - эмуляция её работы.

Всё в целом - это стереопанорама. Правый край рисунка - правая колонка, левый - левая.

Горизонтальные кирпичики - это аудиофрагменты. Каждый кирпичик занимает своё место в стереопанораме.

Чем выше он расположен, тем громче звучит.

Красные треугольники показывают начало и конец цикла.

Чёрные вертикальные линии отмечают, какое место семпла сейчас воспроизводится (никакой точности в этом нет, формы волны тоже нет, нет и указаний на текущее время).

Маленькие серенькие квадратики над правым верхним углом каждого семпла - это применённые к нему эффекты.

Маркус Попп показал его в Европе и США. Компьютер гоняет программу, в которой находятся 64 типичных аудиоогрызка Oval, параллельно можно запустить 8 семплов, но результат своей работы сохранить невозможно.

Это сильно ужатая версия оригинальной программы. Всего собрание Маркуса Поппа насчитывает 60 тысяч аудиофрагментов.

Прогрессивной мировой общественности очень не понравилось, что Маркус, якобы заинтересованный исключительно в разрушении стереотипов и предъявлении новых моделей, так и не опубликовал свою программу, а отделался Skotodesk-ом - игрушкой для детей.

Хуже того, сама эта программа - это довольно живописно выглядящий секвенсор, реализованный, похоже, средствами max/msp. То есть устрашающие речи Маркуса, по-видимому, призваны напугать пользователей обычных секвенсоров - Cubase или Audio Logic, на которых делается обычная техноидная музыка.

В смысле же процедуры изготовления музыки, Маркус Попп находится там же, где и все остальные - строит музыку из зацикленных аудио-фрагментов. Каждый фрагмент зациклен по-своему, со своей скоростью, со своими применёнными эффектами (в которых тоже нет ничего необычного), размер звучащей в данный момент части аудиофрагмента плавно меняются - отсюда и происходят неожиданные толчки и звяки - но, в принципе, это дело понятное и хорошо известное.

Посему все комментарии Маркуса как-то очень быстро перестали производить впечатление. Его сияющий неоновыми огнями футуристический ящик - это любопытный маркетинговый ход. Не более того.

Ясно, что Маркус на полной версии своей программы просто крутит зацикленные аудио-фрагменты и ткёт из них свою переливающуюся сеть.

Как он подбирает семплы, как ориентируется в десятках тысяч аудиофрагментов, как их классифицирует, как сочетает друг с другом, как выстраивает свои псевдомелодии из нойза, как ухитряется разделять тембры при одновременном звучании десятков семплов, какое представление о ритме имеет, как он сам воспринимает свою музыку, что ему интересно, а что - не очень... всё это покрыто тьмой.

Странное дело, в интервью Маркуса Поппа нет ни слова ни о музыке, ни о принципах аудиодизайна (если ему слово «аудиодизайн» милее, чем «музыка»), ни о его личном отношении к его же собственно музыке. То есть Маркус явно сбивает публику со следа, строит непрозрачный интерфейс между собой и внешним миром.

За высокими баррикадами наукообразного речевого потока Маркуса Поппа скрывается не известно что себе думающий полноватый человек с обиженным и испуганным лицом: вдруг кто-то догадается, кто он такой на самом деле?

На самом-то деле не понятно, как эта образная, живая и буквально дышащая музыка сделана. Отлично замаскировавшийся Маркус Попп вынул её из своей головы.

А сейчас я позволю себе пару замечаний касающихся Oval.

Замечание первое.

Представим себе волчок. Обычную техноидную музыку можно изобразить так - на бока волчка наклеены яркие картинки - много картинок, каждая картинка - это звук. Но все они вертятся как единое целое. Это - обычная техноидная музыка, сделанная с помощью секвенсора. Модель Маркуса Поппа - много волчков, на каждом - своя картинка (то есть звук).

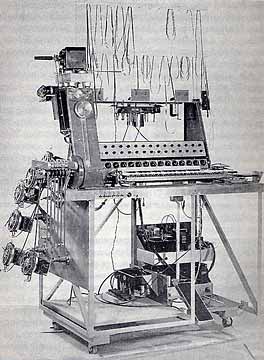

Вот тут, собственно, и начинается моё замечание: ещё в середине пятидесятых в США появилась так называемая «tape music» - плёночная музыка.

Плёночная музыка получалась путём перезаписывания звука с плёнки на плёнку. Плёнки склеивались в кольца. Размер каждого кольца был свой. Одновременно - на расположенных рядом магнитофонах - крутились несколько колец. Каждое - со своей скоростью. В 1955-ом году американец Хью Ле Кэйн (Hugh Le Caine) применял четырёхдорожечную установку.

Конечно, делать музыку на таком динозавре - дело на редкость непроворное. Но, вообще говоря, если говорить в высоком стиле Маркуса Поппа о преодолении старых технологий, клише и интерфейсов, то следует отметить, что уже в 1955 году на довольно кустарном уровне существовала технология, которую он сегодня склонен подавать в качестве невыносимо передовой.

Кстати в то самое время (середина 50-х) разработчики бились над тем, как синхронизировать несколько магнитофонов, чтобы получить многодорожечную запись, а Хью Ле Кэйн двигался в противоположную сторону - построил магнитофон, у которого все дорожки идут на своих скоростях и в какую угодно сторону.

Интересно, что эта ситуация повторяется и в наше время: разработчики стандартных MIDI-секвенсоров идут на немалые ухищрения для синхронизации дорожек (MIDI-clock), а Маркус Попп (и, честно говоря, масса композиторов, находящихся за пределами поп-музыки) использует автономно функционирующие дорожки.

Не получается ли, что Маркус Попп попросту вводит в заблуждение нас, музпросвещённых? Нет, не совсем. Маркус ставит акцент на интерфейсе и на том, как тот или иной интерфейс влияет на результат работы. Надо понимать, что технология - одно, а пользовательский интерфейс - совсем другое. Программа OvalProcess внутри себя устроена далеко не революционным образом, никаких новинок в ней нет, но её пользовательская оболочка - проста, прозрачна и в высшей степени интуитивна. Многие вещи - добавление нового семпла к звуковому потоку, навешивание на него какого-нибудь эффекта, увеличение его громкости и т.п. - делаются молниеносно и довольно наглядным образом.