Перу Ксенакиса принадлежит огромное количество музыкальных произведений, каждое из которых звучит... скажем, так - довольно безжалостно по отношению к молодёжи, одержимой поп-музыкальными страстями.

Я не возьмусь за непосильную задачу комментирования долгого творческого пути композитора, а ограничусь тем, что упомяну несколько эпизодов его жизни, несколько идей и несколько произведений. Тему сегодняшняшнего Музпросвета я сформулировал бы так: что должен знать о Янисе Ксенакисе наш молодой современник, делающий вид, что интересуется электронной музыкой. Надо отметить, что электронная музыка - это лишь малая часть наследия композитора.

Янис Ксенакис считается французским композитором, но по происхождению он грек. В годы второй мировой войны молодой инженер Янис Ксенакис воевал в партизанском отряде с фашистами, а потом - с освободителями англичанами. В результате тяжёлого ранения и контузии он потерял глаз. Коммунист Ксенакис был объявлен государственным преступником и приговорён к смертной казни, но ему удалось бежать во Францию. Кстати, его смертный приговор был отменён только в 1974-ом году.

Во Франции Ксенакис оказался в мастерской знаменитого архитектора и крупного теоретика-формалиста Ле Корбюзье.

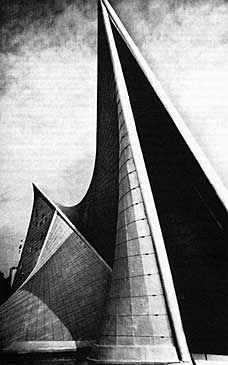

Интересовали Ксенакиса здания без крыш и без стен. Пространство создаётся изгибающейся железобетонной поверхностью. Технология такова - из прямых металлических спиц собирается сложной формы каркас: если кому-то слова «гиперболоид вращения, построенный из касательных к его поверхности» что-то говорят, то это именно оно и есть. А если вас эти слова, скорее, пугают, то можно вспомнить телебашню Шухова, которая стоит в Москве на Шаболовке. Каждая из её секций построена из пересекающихся прямых металлических спиц.

В 1956-ом году Ле Корбюзье получил заказ от голландского концерна Philips построить павильон для всемирной выставки 1958-го года в Брюсселе. Рогатое здание, похожее на шатёр инопланетянина, спроектировал, построил и озвучил Янис Ксенакис, но до сих пор оно считается шедевром Корбюзье.

В павильоне звучал - в бесконечном повторе - трёхминутный электронный опус Ксенакиса Concret PH. Легенда гласит, что эта музыка была изготовлена так: композитор поджёг микрофон, который записывал горение собственного корпуса и мембраны. Более трезвая версия утверждает, что Ксенакис записал треск углей и потом из тысяч кусочков склеил свою музыку.

Как несложно догадаться, занимался Ксенакис не только архитектурой и сопроматом. В парижской консерватории он посещал лекции Оливье Мессиана, но, вообще говоря, высшего музыкального образования у него не было.

Первое серьёзное произведение Ксенакиса - симфоническая пьеса Metastaseis («Метастазы»), 1954. Кстати, большинство произведений Ксенакиса носят греческие названия.

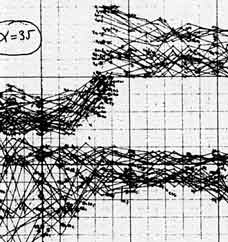

Пьеса начинается скандально знаменитым глиссандо - медленно поднимающимся звуком струнных. Существует рисунок Ксенакиса, изображающий, как движутся линии отдельных инструментов: сближаются, разъезжаются, уплотняются, ломаются...

Иными словами, партитура очень сильно напоминает схему металлического каркаса тех зданий, которые проектировал Ксенакис. Эта музыка явно вдохновлена визуальной аналогией. Тянущиеся линии - это рёбра жёсткости.

Пьесу «Метастазы» освистали не только консерваторы. Лидеры европейского авангарда - Булез и Штокхаузен - тоже были оскорблены до глубины души. Дело в том, что в 50-х последним словом авангардистской мысли был так называемый «сериализм» - сложнейшим образом устроенная музыка, которая воспринималась как акустический пуантилизм - то есть состояла из отдельных звуков, висящих в пустоте. На слух никакой логической связи между этими разнородными звуками обнаружить было невозможно, всё вместе производило впечатление бессистемного, визгливого и довольно разреженного акустического пара.

Ксенакис написал статью против сериалистического метода и, разумеется, восстановил против себя весь европейский авангард.

Свою мысль Ксенакис формулировал так: представьте себе огромную толпу возмущённого народа. Голоса сливаются в гул, из которого выделяются отдельные возгласы и крики. Толпа ведёт себя как единое целое, толпа дышит, растёт, движется... Можно ли создавать музыку, думая не об отдельных нотах и инструментах, но сразу - об общем эффекте, то есть проектировать звуковые массы с заранее заданными свойствами?

Да, утверждал Ксенакис. Параметры отдельных звуков не имеют особого значения. Если слушатель воспринимает какой-то пассаж пьесы в качестве аморфного облака, то композитор так и должен его сочинять в виде аморфного облака, ориентируясь не на звучание отдельных микро-звуков, к чему призывал Штокхаузен, а на общий эффект, который вполне можно создать, прибегнув к математическим методам. Соответствующая область математики называется статистикой, а музыку, сочинённую или, лучше сказать, - сгенерированную, с применением статистических методов, Ксенакис назвал «стохастической». Несмотря на то, что статистика - дисциплина родственная теории вероятности, стохастическая музыка - ни в коем случае не «случайная музыка». Статистические методы Ксенакис применял для целенаправленного построения больших звуковых масс с заранее заданными свойствами.

Электронная музыка Bohor. 1962 год.

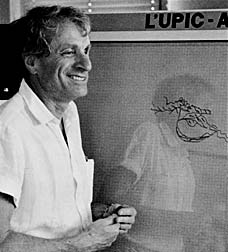

В начале 60-х Ксенакис стал применять электронно-вычислительные машины для генерации больших звуковых масс - c помощью программ, написанных на языке Fortran IV. Под руководством Ксенакиса был разработан и компьютер с графическим вводом - он назывался UPIC и позволял буквально рисовать музыку: и форму волны, и поведение всей картины в целом.

В 1960 году Ксенакис предложил использовать мало кому известный математический курьёз - представление периодических колебаний в виде суммы гранул - в качестве гранулярного синтеза звука. Грубо говоря, идея состояла вот в чём: известно, что в кино для порождения одной секунды движущегося изображения достаточно 24 кадров. Если достаточно быстро порождать акустические стоп-кадры, то не будет ли достигнут аналогичный эффект? Реализована эта идея была лишь в 1974 году, когда компьютеры подросли. Звук оказался вполне представимым в виде суммы мельчайших акустических гранул.

Идею акустических стоп-кадров композитор развил в книге «Формализованная музыка» («Formalized Music»). В приложении - программа на языке Fortran, которая генерирует партитуру для симфонического оркестра.

Композитор резко критиковал своих коллег, музыка которых базировалась на математических моделях, не сложнее элементарной арифметики. «Существуют и более интересные и сложные математические конструкции, связи между параметрами вовсе не должны быть линейными, существуют кривые второго и третьего порядка», - не без патетики, но совершенно справедливо заявлял мэтр.

При этом Ксенакис вовсе не был, как утверждают сегодня некрологи, «защитником научного, рационалистического подхода к написанию музыки». Скорее, он применял математические методы для построения в высшей степени иррациональной и метафизически ориентированной музыки.

Кстати, музыка Ксенакиса звучит куда более богато и выразительно в тембральном отношении, чем продукция его конкурентов Булеза и Штокхаузена. Музыка Ксенакиса - куда драматичнее и трагичнее. Мировосприятие композитора сформировалось, когда он ещё молодым человеком воевал в партизанском отряде с фашистами. Именно оттуда и идёт его идея музыки как толпы, музыки как стихии.

Идеи Ксенакиса вовсе не относились исключительно к музыке, склеенной из кусочков магнитофонной плёнки. Нет-нет, он проектировал графически, а потом генерировал ноты при помощи компьютерных программ для музыки, которую должны исполнять вполне традиционные западноевропейские инструменты.

Одна из моих самых любимых пьес Яниса Ксенакиса - это «Anaktoria» 1969-го года. Пьеса идёт всего 13 минут, но ансамбль Octour de Paris исполняет её только в конце своих концертов: напряжение так велико, что после окончания пьесы скрипачи и виолончелисты уже не в состоянии играть никакую музыку. Пальцы утрачивают чувствительность и долгое время не подчиняются музыкантам.

В 60-х Ксенакиса и всех остальных европейских авангардистов разделяла бездна. Алеаторика - то есть использование разного рода случайных или импровизированных эффектов в рамках академической музыки - это совсем не то же самое, что стохастический подход Ксенакиса. Музыка Ксенакиса вовсе не случайна и не произвольна.

К сожалению, для реализации многих амбициозных проектов у Яниса Ксенакиса не было необходимых средств: иного и быть не могло, учитывая открытое противостояние с лагерем Булеза и Штокхаузена, которые пользовались щедрым госфинансированием. Жорж Помпиду, открыв в Париже центр современной музыки IRCAM - своего рода министерство по делам музыкального авангарда - назначил двух директоров. Янис Ксенакис стал художественным руководителем, Пьер Булез получил в руки финансы. В результате Янис Ксенакис очень скоро остался без финансовой поддержки. Сложилась катастрофическая ситуация, продолжавшаяся буквально до середины 90-х: Ксенакис - это гигант, вынужденный кое-как стремиться вперёд на крохотном квадратике земли.

«Persepolis» - один из немногих действительно масштабных проектов Яниса Ксенакиса. 1971 год. Эта электроакустическая музыка звучала ночью на развалинах античного города. Спроектировал композитор и массу световых эффектов.

Ещё один проект такого сорта Diatope. Он мыслился как единство пространства (архитектуры), звука и света. Акустическая составляющая проекта называется «La Légende d'Eer». 1978.

Не секрет, что современная электронная, электроакустическая, акузматическая, компьютерная музыка существует для крайне ограниченного числа ценителей - это далеко не популярная музыка. Делают её в университетах и в специально созданных центрах (вроде парижского IRCAM'а), обладающих мощными (не бытовыми) компьютерами и не менее мощным интеллектуальным потенциалом. И, разумеется, щедрым финансированием. Порой на изготовление всего одного часа звука может уйти несколько лет кропотливого труда на университетском суперкомпьютере.

Иногда - специально для реализации композиторского замысла - бригада программистов пишет программу, которая должна порождать звук с нужными характеристиками или вести себя необычно хитрым образом, а какой при этом получится звук, заранее вообще не ясно.

Знаменитый пример такого рода - пьеса Яниса Ксенакиса «S.709» (1994). Она длится всего семь минут. Для неё несколько профессиональных программистов и математиков в течении трёх лет создавали программу GENDY, одновременно заказчик учился ею пользоваться.

Проблема состоит в том, чтобы дать композитору адекватный инструмент для воздействия на процесс генерации звука. Не секрет, что генерировать случайные числа, случайные ноты, случайные звуки со случайными тембрами - это довольно несложная и малоинтересная задача. Сложно придумать, как управлять степенью случайности. Интересна многоэтажная ситуация с динамически меняющимися внутренними связями, которая не совсем детерминирована, но и не совсем случайна.

Идея Ксенакиса состояла в том, что моделью может служить шарик, прыгающий между двумя эластичными стенками, каждая из которых тоже постепенно начинает колебаться с собственной частотой (модель «обычной» музыки, точнее говоря, волнового процесса, лежащего в её основе, - это тяжёлый шарик на нити, то есть маятник: он порождает синусоидальные колебания).

Модель с шариком и двумя стенками - наглядная, хорошо известная, но не очень элементарная в математическом смысле модель. Она применяется сразу на нескольких уровнях: представьте себе, что все параметры системы - и масса шарика, и степень упругости стенок, и даже расстояние между стенками - контролируется такого же сорта моделью. То есть масса шарика увеличивается и уменьшается по тому же самому закону, который управляет колебанием твёрдого тела между двумя мембранами. А иногда параметры изменяются скачкообразно - но тоже в пределах, которые не стоят на месте, а увеличиваются и уменьшаются по тому же самому закону. Всё это приводит к тому, что появляется гора чисел, которые надо как-то контролировать, причём заранее не очевидно, как именно каждое из них влияет на поведение системы в целом - то есть на окончательный результат. Дело в том, что невозможно предсказать, как именно будет вести себя система при том или ином наборе начальных параметров. Такого рода глубинно неоднозначные ситуации анализируют математические дисциплины, называемые теорией хаоса и теорией нелинейных систем. Стохастический шарик Ксенакиса был представлен на нескольких научных конференциях, посвящённых компьютерной музыке: это было действительно новое и, главное, - независимое слово. В книги, в которых идёт речь о синтезе звука, была вставлена специальная глава, посвящённая программе GENDY.

Ксенакис придумал и несколько остроумных способов, как колебания своего шарика применить к генерации компьютерного аудио-файла, что само по себе тоже не очень очевидно. В любом случае, его пьесу (очень нервную, визгливую и дико изменчивую) не сымитируешь, бешено вращая ручки даже самого шикарного аналогового синтезатора.

февраль 2001

Янис Ксенакис перед панелью компьютера UPIC. Закорючка в правой части - нарисованная музыка. UPIC - музыкальный компьютер с графическим вводом.  Philips-павильон  каркас Philips-павильона  фрагмент партитуры пьесы Metastaseis  стохастическая музыка. пьеса Phithoprakta. партитура для большого симфонического оркестра.  графическая партитура пьесы Mycenae Alhpa (1980). изображённый фрагмент длится 46сек. |

Diatope единство пространства, света и звука |

|