Французский компакт-диск, вышедший в 1995 на лейбле Buda Records в серии Musique du Monde – «Музыка мира».

Все записи сделаны в Киргизии, там, где живут люди, то есть не в студийных условиях.

Шайлоо Мукачева.

В момент записи ей было 65 лет, она колхозница на пенсии.

Шайлоо Мукачева поёт «кошок» - погребальную песню в честь своего умершего старшего брата. Сказать, что певица серьёзно относится к песне – ничего не сказать. Она настолько захвачена её, что не может сдержать слёзы.

Эта песня буквально разрывает душу.

Есть и перевод текста – на английский, я попытаюсь перевести его на русский.

«Мне так много есть что рассказать о тебе, не жалея моего времени.

Ты ушёл в пустоту,

Оставив своих дочерей в печали.

Я думаю о мире страдания.

Только вчера ты гулял вместе с нами,

Когда внезапно судьба обманула тебя,

Хотя это непросто – повергнуть человека.

Ты был основой дома,

Ты был достоин уважения.

Другие любили тебя.

Может быть, тебя полюбит ветер в ином мире?

Все живые – свидетели того, о чём я пою.

Твоя жена осталась, а ты ушёл.

О мой брат, ты – в белом мире

Мой дорогой брат, пусть судьба даст долгую жизнь твоим оставшимся детям.

Моя душа полна дум о тебе.

Мой любимый, сейчас ты узнал секреты неба».

Нурлан Ниханов – профессиональный музыкант из Бишкека. Во время записи ему было 30 лет. Он играет на темир комузе, по-русски этот инструмент называется варган. Только инструмент Нурлана – не металлический, а деревянный, по-видимому, монгольский.

Мелодия «Кукушка». Тема кукушки типична для тюрков и монголов Центральной Азии. В Монголии про знаменитых певцов говорят, что они «настоящие кукушки».

Нурлан Ниханов исполняет ночную музыку на флейте чоор. Звук у флейты шипит, как будто мелодия трётся о какую-то шершавую поверхность. Длинные и тянущиеся звуки противопоставлены коротким, как бы курлыкающим, они тоже прихотливо встроены в мелодию.

Музыка солирующей флейты устроена из нескольких разнохарактерных слоёв звука.

Песни сопровождает лютня комуз.

У неё металлический, слегка гундосящий тембр, комуз не повторяет мелодию, а скорее задаёт ритм, подчёркивает отельные пассажи песни, то есть выступает как ударный инструмент.

У комуза нет ладов, корпус сделан из абрикосового дерева, натянуты три струны. Существует 14 возможных способов настройки инструмента, все они предполагают, что центральная струна настроена выше, чем крайние.

Поёт и играет на комузе Тахтан Темиров, он директор клуба в деревне Кара Добо.

Это песня-жалоба, поэт оплакивает свою судьбу.

Он – сын народного депутата, у него было счастливое детство, родители его любили и баловали, но потом одна за другой пришли неудачи.

«Мой отец умер и с той поры всё пошло неправильно,

Моя мать рыдает, мой отец был таким сильным,

Он указывал правильный путь,

Защищал слабых,

Наш дом был полон.

Почему сегодня всё не так? И с девушками мне не везёт...»

Прекрасно видно, как музыка прилажена к поэтическому тексту, музыка вовсе не диктует разбиение текста на отдельные блоки и внутреннюю структуру этих блоков. Наоборот – текст, свободно разворачиваясь, порождает музыку. Когда текста становится очень много – музыка как бы зависает в одной точке и ждёт.

Очень любопытно следить, как свободная форма стиха порождает крайне свободную форму музыки.

Впрочем, главное в песнях в сопровождении комуза – это глубоко личный взгляд. Это не исполнение музыки, но, скорее, соучастие, сопереживание с ней.

Непрофессиональный музыкант Нурлан Алыколов. Он живёт в селе Чаек и работает на земле.

Песня обращена к инструменту:

«Мой комуз – это моя душа.

Он вдохновлял меня, когда я был на войне.

У меня нет лучшего друга в жизни».

Эта песня – времён Великой Отечественной войны, в её начале мы слышим как певец свистом изображает полёт пули, а потом ударяет по корпусу комуза, изображая попадание. В песне высмеивается Гитлер.

Буклет компакт-диска отмечает, что американский фолк-певец Вуди Гатри разъезжал по США с гитарой, на которой было написано «эта машина убивает фашистов». Вуди Гатри, без сомнения, нашёл бы общий язык с автором этой песни. Его имя сегодня, к сожалению, забыто.

Ещё один киргизский струнный инструмент с крайне характерным тембром – это кыяк. На нём играют смычком.

У кыяка две струны, а гриф и резонатор сделаны из одного куска абрикосового дерева.

Бобек Маразыков - бывший колхозник, на пенсии он занялся изготовлением кыяков и комузов. Он играет вместе со своим сыном.

Мелодия называется «Я удивлён».

Звук скрипуч и сконцентрирован. Музыканты играют очень прилежно, плывущий ритм их музыки, кажется, прямо нарисован старательной рукой.

А вот тот же инструмент в руках профессионального музыканта-виртуоза.

Играет Шерык Руссалиев, участник столичного фольклорного ансамбля «Камбаркан». Записано в Бишкеке.

Пьеса «Стадо коз». У пьесы есть автор – композитор Бекмуратов.

Профессиональный музыкант играет, конечно, горазда свободнее, плавней, подвижнее, он украшает мелодию, он может медленно наращивать атаку звука, извлекать странные эффекты, похожие на эхо. В каждом из слоёв звука что-то происходит. Музыка в целом красочна и прихотлива. Надрыва в ней совсем нет.

Десять лет назад, в 1995 году в Киргизии отмечалось тысячелетие эпоса Манас.

Возраст передаваемого из уст в уста, от отца сыну эпоса определить сложно, это предмет больших споров. Западные учёные полагают, что Манас не такой древний, осторожно называется 17 век.

Но все соглашаются с тем, что киргизы – один из немногих народов Центральной Азии, у которых есть свой эпос.

Другой его характерной особенностью является то, что это единственный эпос региона, который исполняется безо всякого инструментального сопровождения.

Существует много версий эпоса, устная традиция, поощряющая импровизацию, делает невозможным существование единого стандарта.

Сказители эпоса – их называют манасчи – вольны выбирать по вкусу, какие эпизоды они рассказывают и с какой степенью подробности.

Всего известно около двух миллионов стихов эпоса, знаменитый манасчи Саякбай знал, как считается, 500 тысяч стихов.

Слово Манас этимологически означает «сильный человек». Манас – герой.

Его мать и отец были уже стариками, когда он родился. Он участвовал в невероятном количестве военных конфликтов и битв, был многократно убит, после чего многократно оживал. С его окончательной смертью в Китае эпос вовсе не останавливается, а продолжается описанием героических свершений его сына.

На французском компакт-диске маленький эпизод эпоса поёт Каба Атабеков, он живёт в посёлке Торт Кул.

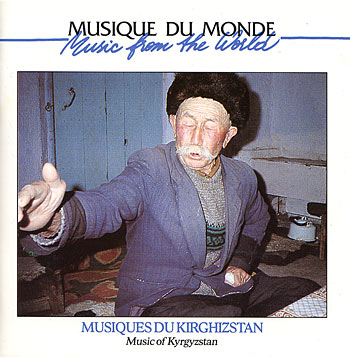

На обложке компакт-диска – его фотография. Почти пустая комната с белыми стенами. Пол застелен коврами, на заднем плане стоит белый эмалированный чайник. На полу сидит бедно одетый седоусый старик. На его голове – зимняя заячья шапка, на плечах – серо-синий потёртый пиджак, под пиджаком – свитер.

Глаза старика закрыты, левая рука упирается в бок, правая протянута вперёд.

Рот чуть-чуть приоткрыт, видно, что он тянет долгий низкий звук.

Каба Атабеков – не профессиональный манасчи.

На вопрос, как он выучил эпос, он рассказывает историю, что когда ему было 10 лет, Манас и его сорок спутников явились ему во сне и попросили петь об их подвигах. «Это было как в видео» - добавляет старик.

Этот рассказ явно напоминает ритуал инициации сибирских шаманов.

Темы шаманизма можно найти и в самом эпосе, скажем, один из врагов славного Манаса калмыкский герой Алманбек описывается как повелитель стихий, как тот, кто может повлиять на погоду, иными словами – как шаман.

В отрывке, который поёт Каба Атабеков, описывается ландшафт той местности, где родился Манас.

Батма Чыныбаева. Она работает уборщицей в больнице села Кара Кулджа.

Эта песня - расставание с дочерью, покидающей отеческий дом. Её мать, тётки и бабушки плачут.

Гульнара Маразыкова. Она пенсионерка, живёт в селе Чалма.

Судя по фотографии – это сильная женщина с тонкими чертами лица, её глаза полуприкрыты, лицо бесстрастно. Рядом с ней сидит маленькая девочка в клетчатом пальто и широко распахнутыми испуганными глазами смотрит на бабушку.

Гульнара оплакивает своего младшего брата.

Ничего не могу с собой поделать: песни грустные и невиртуозные куда больше трогают душу. В них нет высокого искусства или, может быть, в них совсем другое искусство.

На этом компакт-диске самое сильное впечатление производят 8 минут чтения Манаса – как мне показалось, по общему стилю, по агрессивному голосоведению, по тембру это пение напоминает японские речитативы или песни самураев.

Впечатляют и погребальные/прощальные песни, которые поют женщины и песни в сопровождении комуза – то есть песни, которые поют непрофессионалы.

С профессиональными этно-коллективами есть какая-то проблема.

Впрочем, это не киргизская проблема. Это и в Африке так: государственные, официальные, столичные фольклорные коллективы играют виртуозно и разнообразно, но музыка у них как правило какая-то... придворная что ли, гладкая, блестящая. Декоративная выше меры. Отполированная ценность.

Есть, как мне кажется, некоторая грань примитивизма народной музыки, которую нельзя переступать - исчезает надрыв и выразительность, и остаются формальные признаки: мелодия, ритм, текст, язык, спецэффекты и т.п.

Кстати, на CD «Музыка Киргизии» музыка непрофессионалов звучит куда менее экзотично чем музыка профессионалов - студентов консерватории или участников фольклорного ансамбля.

Манас в сети:

manas.kyrgyz.ru

www.russianplanet.ru/filolog/epos/manas

Особая благодарность Петру Письмакову за помощь в подготовке радиопередачи.

апрель 2005