|

Андрей Горохов: «Я стоял под душем и звонок в дверь услышал не сразу. Когда я полуголый открыл дверь, передо мной стояли две взрослые строгого вида женщины, задавшие мне вопрос, от которого я чуть было не подскользнулся. «Вы знаете, как устроено мироздание?» или «В чём состоит главная причина всего?» - в таком примерно духе. Выяснилось, что женщины обходят все квартиры подряд, агитируя за дело свидетелей Иеговы. Я их уверил, что сам я для этого дела человек негожий, но вот теми, кто серьёзно такими вопросами интересуется, серьёзно интересуюсь».

Мы решили, что успеем и к тем, и к другим. По поводу баптистов я уже знал, что в Кулебаках лет тридцать-двадцать назад их было много, что в те времена здесь состоялся громкий судебный процесс, что главу местных баптистов приговорили к восьми годам заключения, правда, по какой статье, не выяснил. Мне сказали, «за антисоветскую пропаганду»: может быть, и так. Мне было интересно, нет ли среди местных сектантов некоторого сожаления по поводу прекращения гонений: в том смысле, что, может быть, в их кругу ощущается нехватка какого-то этакого героизма и пафоса противостояния режиму. Нет ли такого, что запал религиозного мессианства перегорел? Нет ли душевного и количественного упадка в их рядах, не слышно ли разговоров, что вот, дескать, раньше был баптизм настоящий, а сейчас люди расхолодились в вере? Как ни удивительно (это мне было удивительно), похожих настроений я не заметил: баптисты скорее рады, что им сейчас не нужно ни скрывать свои религиозные убеждения, ни идти за них на символический костер. И это мне понравилось.

Раньше у баптистов был молельный дом в районе Леспромхоза. Он сгорел. Теперь собрания проводятся в солидном двухэтажном бревенчатом доме с кирпичным фундаментом. Дом ещё недостроен - точнее, недоперестроен из сгоревшего куда более маленького дома.

Здесь живет семья того самого отсидевшего «главного баптиста»: мы и самого его видели, но издалека. Он уже очень старый, лежит в отдельной комнате на кровати, толстовская борода, глаза умные и горящие, огромные босые ступни, все истоптанные и исцарапанные. Сфотографировать деда очень хотелось, но Андрей решил, что это неудобно. Вообще атмосфера свободная. Слушают проповедь, молятся очень сосредоточенно, но при этом много движения: кто-то заходит в дом, кто-то выходит, кто-то коротко перешептывается. Какой-то мальчик забежал с улицы в футболке с покемонами, поднялся на второй этаж, переоделся в однотонную рубашку, без понуканий пошел в молитвенный зал.

Объявились мы к концу общего песнопения, после которого к кафедре вышел проповедник. Сильно окающий говор, плавная завораживающая интонация, то переходящая чуть ли не на шепот, то резко поднимающаяся.

Андрей Горохов: «Любопытный тип – в очках и костюме, то есть авторитетный, но при этом – очень простой человек. Мастеровой религиозной пропаганды. Мне понравилась простота и во внешнем виде баптистов (золотые зубы у их начальника, речь проповедника, вид кустодиевских девочек, приглаженные волосы, обтягивающие свитера – подчёркивающие огромные груди), и в их аргументации, которая крайне немудрёна, но по делу».

Андрей Горохов: «Там ещё был мотив «показать Господу, что мы – его чада», то есть не таить своё добро, быть зримо добрым. Иными словами, внутри человека усматривается некоторое онтологическое ядро благости, которое само собой проявляется в поведении человека. Если этого ядра нет, то все поступки автоматически оказываются, во-первых, «злыми», во-вторых, не имеющими ценности (то есть не служащими цели спасения)».

И при всем при этом – настойчивая тема «отступников»: людей, которые помелькали на собраниях, а потом перестали ходить. Они не то чтобы клеймятся, но приводятся как образец человеческой слабости. И молиться не как попало, а, как я имел возможность убедиться, по определенному канону. После того, как проповедник закончил свою речь, с лавок начали поочередно подниматься женщины и произносить индивидуальные молитвы-плачи. Длинные, минуты на полторы-две, поэтически вычурные, интонационно богатые, с подъемами и спадами, предположительно импровизационные, но явно заранее заготовленные: «Господи, благодарю Тебя за то, что ты вывел меня из этого погибающего мира, поставил меня на истинный путь. Господи! нету больше путей, этот один-единственный, Господь дорогой! Проверяй мое сердце, Господи!. Я верю без сомнений, что, Господи, по этому бушующему морю смогу доплыть до той пристани, которую ты приготовил для любящих своих» - и так далее, с многократными упоминаниями о братьях и сестрах, оставшихся в «погибающем мире», с просьбами привести их к себе. Просьбы и лично для себя и всей общины – о здоровье и мудрости, о благоустроении нового молельного дома.

Андрей Горохов: «Хотя проповедник явно крутился вокруг одного тавтологического тезиса о природе добра, его месседж был вполне доходчив: христианин – это не тот, кто называет себя христианином, но кто им реально является, кто живёт по-христиански, кто не делает заведомо недостойных и злых дел.

За всем этим стоял мощный позитив сопротивления «современному положению дел», дух уже одержанной победы – правоты в принципе и знания, что делать. Когда же начался плач, мне показалось что атмосфера упорной оппозиции, верности своему делу, опоры на внутренний ресурс добра сменилась на истеричное упрашивание высшей инстанции проявить милость и немедленно и всесторонне вмешаться, защитить, урегулировать, прекратить всяческие ужасы конца времён (апокалипсис многократно поминался). И стало непонятно – зачем тогда внутри тебя добро и для чего нужны все твои добрые дела». Мне в этой связи подумалось вот что. Бронислав Малиновский, проживший несколько лет на Тробрианских островах (это к северо-востоку от Новой Гвинеи), рассказывает об одном своем сильном переживании. Когда на острова приходит сильный ветер, с корнем вырывающий деревья и домики, местные жители в страхе собираются вместе, где-нибудь у лагуны, и принимаются читать заклинания. Малиновский пишет о странном ощущении слабого человеческого голоса, почти неразличимого в монотонном реве ветра. Баптисты обращаются практически к той же символике: бушующее море, погибающий мир. Но голоса их звучат вовсе не слабо, а совсем наоборот, чересчур поставленно, твердо, со знанием собственной цены. То, что у тробрианцев является реальностью, выглядит на баптистском собрании картонным, придуманным. Бушующий мир вокруг вовсе не бушует, он вполне спокойно существует, радуется и переживает, но в меру и без акцентов, и совсем не видно того, чтобы он погибал. Поэтому баптистские моления, с поочередными всхлипами и заранее отрепетированной слезливой интонацией, показались мне последовательностью оперных ариозо.

Андрей Горохов: «Действительно, я тоже, оказывается, думал о примерно том же самом. Я смотрел на собравшихся и сквозь их ряды – в окно на улицу. Светило солнце, улица была зелёной. Происходящее в молельном доме само по себе не было чем-то шокирующим, но оно радикально выпадало из атмосферы улицы, города, то есть было странным и надуманным, из «самой жизни города» вовсе не вытекающим».

На этой пуччиниевской ноте мы с Андреем покинули собрание. И только мы вышли за порог, как нас догнал молодой баптист Николай. Мы разговорились. Николай, человек простой, даже простоватый, рассказал нам, как он понимает суть своей веры: «Вера в Бога – это не то что исполни закон, а то, что люби человека».

Андрей Горохов: «На самом деле он не покидал персоналистической перспективы, примерно так: «я лучше скажу, как я это сам для себя понимаю... а вы ребята, как сами считаете?» Как и что там считают какие-то непонятные православные, его, очевидно, не очень интересовало».

Но я подумал скорее о том, что его предполагаемое объяснение было бы не более убедительным, чем молчание Николая. И не взращиваются ли религиозные секты (как и любые другие культурные институты) на почве такого недопонимания, неотдавания себе отчета в некоторых предположительно самых важных вопросах – на интеллектуальных щелях, наспех заткнутых различными объяснениями вокруг да около, но ни на что по сути не отвечающих?

Поэтому своего рода кульминацией нашей короткой беседы стал рассказ Николая о произошедшем с ним чуде, где столкнулись две веры – его истинная и чужая поддельная: «Пришел к ребятам в гараж, а у них машина не заводилась – три дня возились. Всю машину перебрали, ну ничего… Говорят мне: Колек, ты верующий, все – ну вот, давай конкретно. Я помолился, (когда молюсь, думаю: будет воля Божья), потом ключом раз – схватываться начало. Ну завелась, а они три дня сидели… Вот думаю, нехорошо это: у него иконы-то были, что ж он три дня своим иконам не молился!?»

***

К кассам Центра Досуга (бывшего кинотеатра «Россия») с нарочитой медлительностью подгребала кулебакская молодежь на премьеру фильма «Ночной дозор», а чуждые мирских пристрастий эсхатологически настроенные свидетели Иеговы в это же время собрались на третьем этаже Центра в арендованной комнатке. Вход - с обратной стороны здания.

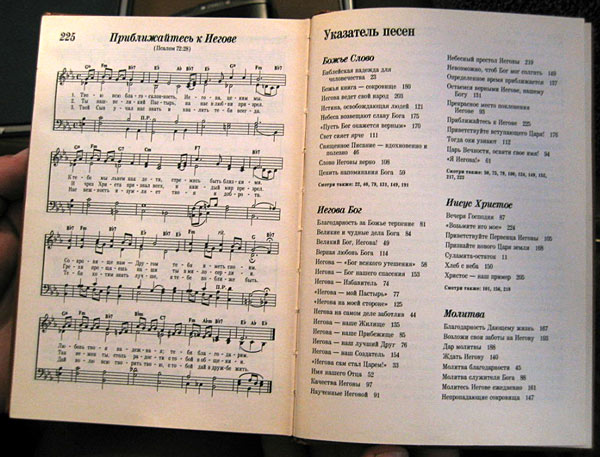

Строгий дресс-код (мужчины в белых рубашках, пиджаках и галстуках; женщины в деловых костюмах; дети тоже напоминают выряженных отличников), вежливо-вкрадчивые интонации проповедников (а проповедником у иеговистов является каждый член организации), мертвая тишина в зале, нарушаемая только шелестом страниц: сидящие вслед за оратором листают Библию и «специальную литературу». На стене за кафедрой – задорный плакат: «Бодрствуйте… Будьте готовы» (Матфея, 24, 42, 46).

Если баптисты на иронию меня не спровоцировали, то здесь сразу захотелось как-нибудь мелко схулиганить. Трое проповедников без каких-либо намеков на харизму твердили по очереди что-то путаное, по-видимому, озвучиваемое со страниц фирменного журнала «Сторожевая башня». Речь шла не об основах веры и правильной жизни, как у баптистов, а о методах религиозной пропаганды.

Андрей Горохов: «Как только я услышал «брат Баранов», я вздрогнул, мне стало «всё ясно». «Брат Баранов» - это очевидная калька с «товарищ/гражданин/господин Баранов». Очень жёсткое и формальное обращение, принудительно не подозревающее, что у слова «брат» есть иное значение. Удивительно, насколько ориентированные на эффект своей пропаганды иеговисты не видят производимого ими эффекта». В выступлении брата Баранова была озвучена важная триада: «тактичность, проницательность, осмотрительность». Как привести в общину нового человека? Нужно его убедить в правильности иеговистского учения. Но так вот с разбега приступать к миссионерству не следует: «Это наше желание может его оскорбить. Не нужно сразу стараться завладеть инициативой, возвыситься и начинать учить. Это – можно сразу поставить крест». К каждому человеку должен быть свой ключик, и чтобы его подобрать, понадобятся наблюдательность и такт: «Какой подход найти, какой вопрос задать, чтобы у нас сложилась дружеская беседа?.. Любая деталь, любая мелочь могут нам что-то сказать о человеке – кто этот человек, о его склонностях, о профессии. Нужно учиться подобрать такую тему, которая его интересует». Что характерно, вопрос ставится не о дружбе, а именно о дружеской беседе: я понял это так, что свидетели Иеговы считают свое состояние настолько фундаментально истинным, что дружба с еще не обращенными представителями внешнего мира просто невозможна, а потому ими следует рационально манипулировать, подстраиваться к ним. Тема уважения и любви к человеку в иеговистском контексте не абсолютна, как у баптистов, но инструментальна. Свидетель Иеговы, по существу, должен уподобиться Шерлоку Холмсу и собирать о людях улики: «Такт – это искусство не поранить чувства. Разных людей ранит разное. Нужно внимательно и много слушать, чтобы собрать информацию о человеке и использовать язык, который ему понятен... Нужно научиться уважать человека. Языком нужно пользоваться не как мечом, а мягко».

Этот метод мягкого подтаивания ледяной брони безразличия был проиллюстрирован следующим примером. Допустим, Вам нужно направить незнакомого человека к мыслям о Боге (ситуация для иеговистов самая типичная). Упоминать Библию не стоит, велик шанс получить от ворот поворот. Надо сослаться на мнение «одного мудрого человека», и тогда разговор пойдет (априори предполагается, что уж мудрость-то для всех обладает легитимным статусом).

Андрей Горохов: «При этом речь шла ни много ни мало о тезисе «Вначале было Слово...». Что этот тезис значит, не обсуждалось. Предполагалось, что пропагандист должен суметь пробудить у вербуемого интерес, спровоцировать его на собственный комментарий, а потом, указав на очевидные противоречия, «срезать».

Мифологему о грехопадении они толкуют в виде истории о двух сломанных телевизорах: как для нас нет разницы между «Горизонтом» и «Панасоником», если они сломаны, так для Бога безразлично, какой мы нации, богаты мы или бедны – ведь все мы грешны. Сами по себе свидетели Иеговы создают впечатление людей непростых, себе на уме. Лица не кажутся открытыми, и когда я попробовал на собрании обратиться с каким-то вопросом к сидящей позади женщине, она одарила меня весьма неодобрительным взглядом, так ничего и не ответив. Может быть, чего-то испугалась. И тут мне почудилось, что все эти лекции и собрания замкнуты сами на себя: что никого к реальному миссионерству не готовят, что разговоры – разговорами, а общаться с людьми согласно усвоенным установкам никто, по существу, и не умеет. Что достаточно одного вопроса по существу – и вся заученная иеговистами аргументация и коммуникативная методология тут же рассыплются.

Андрей Горохов: «С другой стороны, раз им самим их аргументы и мотивы кажутся убедительными, может, они убедительны и для тех, кто в чём-то подобен иеговистам?

В чём? То есть сектанты, с нашей точки зрения, разоблачая себя в качестве занудных формалистов, очень похожих на партийных работников позднего брежневизма, на самом деле демонстрируют устройство своего сознания, способ решания проблем и интерпретации действительности – от метафизических вопросов до того, о чём пишут в газетах. Они, как известно, стараются обратиться к каждому жителю – то есть буквально сканируют народонаселение, отлавливая не «слабых духом» (как писали про сектантов в советское время), а «родственных духом», то есть разделяющих ригористически формалистический подход. Таким образом идёт селекция бытового сознания, причём идёт сама собой – иеговисты обучают сами себя, а смысл их деятельности – выискивание себе подобных. То есть это сугубо замкнутый на себе процесс».

Свидетели Иеговы вообще, как мне показалось, лишены «онтологического языка», позволившего бы им прямо и бесстрашно говорить (или пытаться говорить) о главном.

Андрей Горохов: «Баптисты – Кустодиев, иеговисты – Глазунов».

|

|

|

ечером перед нашим отъездом из Кулебак я предложил Горохову посетить собрание местных баптистов. Он, будучи морально готов ко всему, незамедлительно согласился и признался, что успел получить приглашение от свидетелей Иеговы.

ечером перед нашим отъездом из Кулебак я предложил Горохову посетить собрание местных баптистов. Он, будучи морально готов ко всему, незамедлительно согласился и признался, что успел получить приглашение от свидетелей Иеговы.