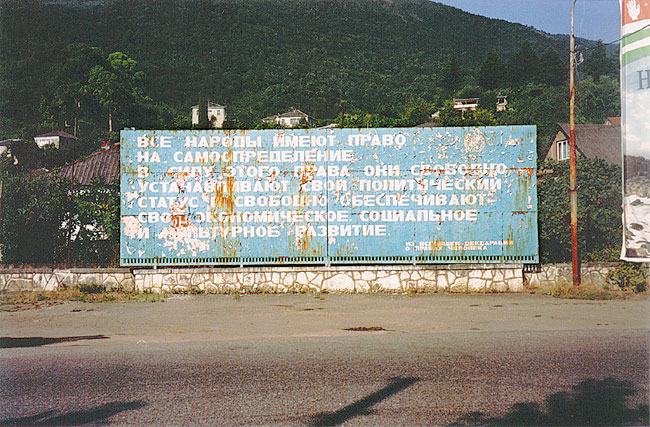

Я пробыл в Абхазии всего шесть дней в последних числах июля 2004 года. Жил с семьей в Гагре, однажды мы съездили ненадолго в Сухум (это 80 километров к югу) и еще с экскурсией в Новый Афон (20-ю километрами севернее Сухума). Увидеть успел крайне мало, но то, что успел, меня впечатлило. Точнее, у меня сложилось четкое ощущение, что в Абхазии сконцентрирована какая-то не совсем тривиальная правда о жизни – некое послание, к которому не надо, как где-то еще, близоруко приглядываться в попытке его расшифровать: оно, так сказать, само лезет в глаза. * * * На сегодняшний день черноморское побережье Абхазии в районе с северной границы вплоть до Сухума неспешно возвращается к статусу курортной зоны. Чистейшее море, горный воздух, субтропическая растительность: для того чтобы попасть сюда, нужно добраться из Адлера на такси или маршрутке до пограничного пункта Псоу и пешком перейти границу. Впрочем, то же самое можно проделать и на личном автомобиле. Статус границы неопределенный: согласно нормам международного права, она разделяет Россию и Грузию, по мнению абхазов – РФ и Республику Абхазия, независимость которой была отвоевана осенью 1993 года, но пока официально никем не признана. В реальности переход границы – чистая формальность. Российские пограничники заносят ваши паспортные данные, вы проходите таможенный контроль; абхазские же на ваше появление в их поле зрения вообще никак не реагируют. Говорят, и это похоже на правду, что за последние 10 лет население Абхазии чуть ли не поголовно обзавелось российскими паспортами. Наши власти на это охотно идут: предполагаемая логика заключается в том, что Россия, не предпринимая широкомасштабных политических действий и заявлений (в духе «Абхазия – это российская земля»), создает фактическую подкладку под возможную оговорку («На территории Абхазии проживают российские граждане»). Таким образом выражается (но при этом не озвучивается) российский интерес к абхазской акватории, портовым и рекреационным зонам. Тем временем вереницы жителей республики, не обремененных политическими расчетами и амбициями, зато нагруженных баулами и тележками, тянутся на пограничном пункте в обе стороны. Экономика страны ориентирована в основном на приезжающих из России отпускников, русский язык является основным средством общения. Президент Ардзинба отправляет свою дочь учиться в МГУ, юноши и девушки попроще планируют после школы поступать на учебу в Сочи. Вообще Сочи является более мощным центром притяжения для гагринцев, чем полуразрушенный и замирающий к трем часам дня Сухум – столица непризнанной республики. Среди местных жителей ходят такие полушутливые разговоры: «Что же русские нас к себе не берут? Может, пойти на них войной, тогда они хоть нас завоюют!» Впрочем, похоже, не все, что у народа на языке, – на уме у руководства республики. На флаге Республики Абхазия – открытая ладонь (видимо, символ мирных намерений) и семь звездочек, которым соответствуют семь республик, входивших на момент 1992 года в Конфедерацию горских народов Кавказа. Добровольцы из Чечни (под командованием Шамиля Басаева), Кабарды, Адыгеи, Ингушетии, других республик пришли тогда на помощь Абхазии, оккупированной войсками грузинского Госсовета. Предполагается, что в случае нового военного конфликта (а темперамент и «молодость» нынешнего грузинского президента М. Саакашвили, успевшего заявить, что возвращение Абхазии – его заветная и наиболее трепетная мечта, воспринимаются жителями непризнанной республики как серьезный фактор угрозы) они снова заступятся за своих «братьев». Учитывая, что позицию Конфедерации народов Кавказа (так она называется после того, как в нее вошли казаки) в отношении Москвы никак нельзя назвать определенной, вряд ли можно говорить об однозначно пророссийском настрое абхазского руководства. Помимо всего прочего, абхазы во время той войны успели насмотреться на виляния и мелкие предательства ельцинского правительства, которое вполне закономерно не хотело вставать в конфликте на ту или другую сторону, но оказывало мелкие услуги и в меру покровительствовало обеим. Скорее всего, нынешние власти республики хотели бы в полной мере пользоваться положением маленького процветающего государства-курорта, экономически и культурно связанного с Россией, но при этом хранящего свою политическую, a la Швейцария, нейтральность. * * * 30 сентября 1993 года грузинские войска были изгнаны с территории республики. Тогда Абхазия приобрела фактическую независимость. Длившаяся больше года война не ощущается здесь давно прошедшей историей. По всему сухумскому шоссе расставлены щиты с мирными лозунгами, в городах стоят памятные стелы и скульптуры, в местах скопления туристов (как, например, при входе в Новоафонскую пещеру) – доски с именами и фотографиями погибших героев. Таким образом подчеркивается шаткость и хрупкость установившегося здесь мира, его возможная обратимость. О войне говорят, вспоминают, рассказывают. Иногда со смехом, часто многого не договаривая, оберегая приезжих от слишком детализированных описаний, не слишком откликаясь на повышенный интерес с их стороны. Здесь сложился своеобразный не очень понятный посторонним «военный дискурс». Армянин Арут, хозяин дома, в котором мы остановились, говорил, что только на войне люди удостоверяются в том, кто они и кто другие: на войне невозможна ложь. В том состоянии, когда смерть становится постоянным фоном жизни, когда о ней перестаешь думать абстрактно, человеку становится нечего скрывать, а попытки что-то скрыть тут же проваливаются. По словам Арута, после войны мирная жизнь начинает казаться лживой и ненастоящей. Но с другой стороны: «Повезло вам, что вы не были на войне: вы смогли остаться порядочными людьми». На войне возможно очень многое. Можно срезать бритвой кожу на голове, выковыривать ложкой глаза, расчленять трупы, насиловать 3-летних детей на глазах у их родителей, устраивать для потехи театрализованные сцены инцеста, кормить стариков их собственными испражнениями, расстреливать родителей на глазах у детей (я основываюсь на воспоминаниях очевидцев, опубликованных и лично услышанных). Что это? Извращенцы получили свободу публично выражать свои садистские наклонности? Но что происходит с извращенцами, когда война заканчивается? Или это животная ненависть, по природе свойственная «уголовному сброду» (как раз перед оккупацией Абхазии Э. Шеварднадзе объявил большую амнистию; значительную часть грузинской национальной гвардии составляли бывшие заключенные)? Это вообще не объяснение. Отношения мучителя и жертвы невозможно до конца свести к чему-то «темно-биологическому», дочеловеческому в человеке. Они вполне человечны, символичны, если угодно, воспитуемы. Им обучаются. В ситуации, когда два человека, ничего не знающие друг о друге, случайно встретились на необитаемом острове, вряд ли может возникнуть ненависть. Свойство проявлять жестокость, как и свойство ее подавлять – культурное достояние. Желание пытать, мучить, уничтожать направлено не на конкретных людей, вообще не на людей, а на концепт и его символическое выражение. В данном случае ядром концепта явилась «национальная принадлежность». В оккупированном Сухуме грузинские гвардейцы имели обыкновение спрашивать у прохожих паспорт. Смотрели графу «национальность». Грузин отпускали, русских чаще всего оскорбляли словесно, абхазов и армян избивали. Говорят, что самым жестоким пыткам подвергались абхазы, носящие грузинские фамилии: ярость вызывало не что иное, как символический диссонанс (по тем же соображениям униаты для православных – хуже, чем католики). Бывали случаи, когда от расправы спасало знание грузинского языка. Расстреливали не только живых абхазов, но памятники деятелям абхазской культуры, целились в глаза и в грудь. С другой стороны, в Гагре республиканские войска практически стерли с лица земли квартал, где компактно проживали грузинские семьи. Выходит, что за право считать себя «порядочным человеком» действительно приходится платить жизнью, иначе твоя «порядочность» всегда может быть подвергнута сомнению. И – тот же принцип – за право считать свое государство «независимой республикой», за сохранение этноса от насильственной ассимиляции и более или менее значительных притеснений социо-культурного характера, военно-политическому руководству приходится идти на риск полного геноцида самого этого этноса. Формула «стоять до конца» означает именно такую установку. * * * Абхазское общество кажется постороннему взгляду сплоченным и монолитным. Такое впечатление, что власть заседает где-то рядом, за стенкой, что в ней нет никакой тайны, что она с «народом» заодно. Ходят слухи и о коррумпированности республиканских правителей, и о криминализации приближенных к власти семейных кланов, но, в общем, беззлобные: вроде бы так и положено. При этом говорят, что самые важные экономические решения принимаются не в Сухуме, а неким советом племенных старейшин в Гудауте – но это вроде бы не создает никаких проблем. Самое главное, что объединяет политическое руководство и население республики – идея независимости от империалистической Грузии. Но вопрос, от которого непросто отделаться: зачем Абхазии независимость? Существует ли некая «абхазская идея», воплощение которой воспринимается как крайняя жизненная необходимость? Надо сказать, что распространенные эссенциалистские объяснения в духе «наша земля должна принадлежать нам, а не пришлым грузинам» или прецедентные ссылки на исторический опыт национально-освободительных войн ничего не объясняют и не предлагают. Представим, что героическая борьба, направленная на то, чтобы «жить по своим правилам», увенчалась успехом. Чтобы сохранить национальную «самотождественность», верность некоему «внеисторическому» принципу (в реальности это означает идеологически или религиозно окрашенную тоталитарную идеологию и сопутствующие средства контроля над населением), нужно отвернуться от своего отражения в зеркале остального мира. Но Абхазия не стремится к изоляции. Граница с Россией открыта, местные жители принимают российские телеканалы, ориентированные на американские прообразы, они носят турецкую одежду, торгуют сочинскими продуктами. И получается, что весь героический пафос, то усилие, которое сплачивает «элиту», «средний класс» и «низы» абхазского общества – это порыв к созданию государства с «хорошим сервисом», в котором сбалансированно распределены не слишком выпирающее традиционно-национальный и модернистско-космополитический элементы. Государства, услужливо переспрашивающего приезжего отпускника: «Чего изволите?» * * * Возвращаясь на маршрутке из Сухума в Гагру, я слышал квази-исповедь едущего в одиночестве молодого мужчины – жителя Сочи. То, что он говорил, мне показалось очень точным, схватывающим «самую суть». Смысл его излияний примерно таков: в Сочи все загадили, застроили, не продохнешь, за небоскребами не видно ни солнца, ни моря, поэтому «отдыхать душой» он ездит в Абхазию. Но прозвучала и еще одна мысль – о том, что эта уникальность обязана абхазско-грузинской войне и вызванному ей отставанию Абхазии от модных тенденций организации курортного пространства. Что как только здесь всерьез возьмутся за реконструкцию и строительство, ездить будет некуда (с сакраментальным дополнением: «нехорошо, конечно, так говорить»). Что с первого взгляда поражает впервые приезжающего в Абхазию – сочетание природного буйства и великолепия с так и не ликвидированной окончательно послевоенной разрухой. И это только на первый взгляд кажется оксюмороном: что-то в духе лимоновской «войны в ботаническом саду». В реальности абхазская ситуация не распадается на две грани: «ботаническую» и «военную». В тени пальм скрываются пробитые пулями окна бывших санаториев; по дороге к ущелью с горной рекой, куда гагринцы ходят на пикники, стоит ряд полностью разрушенных грузинских домов; идиллический вид с горы на Сухум при подъезде к городу сменяется зрелищем выжженных и расстрелянных кварталов. Война вошла в самую плоть ботанического сада, и именно благодаря этому сочетанию сюда можно сегодня приезжать «отдохнуть душой». Страна отстраивается неспешно, как будто слегка побаиваясь. Побаиваются и курортники: отдыхающих здесь не так уж много. Пляжи в сравнении с сочинским или крымским побережьем кажутся пустынными. Пока здесь совсем немного уличной рекламы, сравнительно недорогие цены на жилье и питание, дизайн вывесок и интерьеров недвусмысленно напоминает о позднесоветской стилистике. Однако движение к «евростандарту» уже проглядывает. Скажем, конкуренцию колхозному рынку среди отдыхающих в Гагре уже составляет построенный год назад торговый центр «Континент» – мини-аналог московского «Седьмого континента». Общая тенденция курортных мест состоит в том, чтобы рекреационные и сопутствующие им заведения и ландшафты украсить до такой степени, чтобы человек не понимал, где он находится – стереть прошлое, оставить нетронутым только то, что само по себе вписывается в турконцепт: горы, море, солнце. Море превращается в аттракцион: прокатные водные мотоциклы, бананы, парапланы, катамараны. В горы самостоятельно ходить не рекомендуется, только в составе пешей или конной экскурсии. В общем, отдыхать надо культурно. Культурно – значит так, как в Турции. Природе требуется обрамление, для полного наслаждения отпуском ее одной недостаточно. Поэтому в кафе при отеле «Гагра», расположенном, как и большинство, на открытом воздухе, появляются подчеркнуто искусственные украшения (покрашенный вручную хворост?), имитирующие, видимо, марсианскую растительность. Абхазия отличается от «обычных» курортов – от того, как выглядят и функционируют типичные курортные зоны, и поэтому она вызывает интерес. Но если представить, что ситуация там стабилизировалась, что грузины отказались от своих притязаний, а абхазы получили де-юре желанный статус и к тому же добились серьезных инвестиций в восстановление турбизнеса, отстроенное и реконструированное побережье, скорее всего, превратится в маловыразительный и безликий курорт для «среднего класса» с рассчитанными вкраплениями «местного колорита». И, в общем-то, приезжать именно сюда будет уже не за чем. * * * На здании гагринской городской администрации висит растяжка с цитатой из А. Бестужева-Марлинского: «Не ищите рай на Евфрате. Дайте Кавказу мир, и вы увидите, что он здесь». Увы, нет никого, кто мог бы дать людям мир: его до сих пор приходится самостоятельно завоевывать. Как бы то ни было, сегодняшняя мирная Абхазия сориентирована на транснациональную риторику туристического рая. Она старается развернуться к курортнику райским боком, зализывая тем временем раны и при всем при этом над собой же втайне подшучивая и противопоставляя себя легкомысленным и беззаботным приезжим. Проехав километров 10 к юго-востоку от Сухума, мы с семьей зашли в придорожное кафе. Несколько мужчин сидели за столиком и попивали домашнее вино. Туристы сюда уже не доезжают, так что наше появление произвело впечатление на местных. Один из них, самый бойкий, чуть ли не бросился ко мне обниматься и заставил нас с женой выпить по стакану вина, демонстрируя то, что принято называть кавказским гостеприимством. Под добродушные поддакивания своих собутыльников он безо всяких предисловий произнес маленькую и не очень связную речь: «Вот, видите, как у нас хорошо, а не дают нам мирной жизни! Война-то – кому она нужна? никому… Ну, вы сюда приехали, не побоялись. И еще приезжайте, и всем расскажите! Главное, чтобы в мире мы жили». Кому он адресовался? Нам? себе самому? своим друзьям? каким-то невидимым людям или силам, ответственным за то, что происходит с ним и с его страной? Думаю, что всем одновременно. В его торопливых, с жадностью произнесенных словах, читается и проявляемое без задних мыслей радушие, и кокетливая самореклама, и беспокойство относительно устойчивости воцарившегося мира, и ощущение своей причастности неординарной национальной судьбе, и гордость оттого, что ты еще кому-то интересен. Мне показалось, что доля пафоса в его импровизированном тосте совершенно не выглядит неуместной. |

фото: Р. Воловик, Л. Шевцова

|