В 90-х, я – как и многие прочие – с раздражением думал о музыке 80-х.

При этом мне приходило в голову, что вот пройдёт ещё лет пять-семь... и неужели музыка, меня сегодня окружающая (драм-н-бэйсс, трип-хоп, эмбиент, минимал техно), будет точно так же раздражать своей недалёкостью, ограниченностью, предсказуемостью?

Сегодня у меня не возникает побуждения слушать электронно-танцевальную музыку 90-х, но я дипломатично полагаю, что, возможно, это лишь у меня – неисправимого скептика – такого желания нет, а многие прочие продолжают не только получать удовольствие от саунда 90-х, но и идентифицировать себя с ним.

И вот буквально на днях я читаю в крайне влиятельном немецком музыкальном журнале SPEX пассаж типа: «ну, это было во времена, когда кошмарный лейбл Mo’Wax считался значительным... сейчас уже невозможно вспомнить, что именно и для кого он значил... хорошо, что мы об этом забыли».

У меня челюсть до земли упала. На британский лейбл Mo’Wax (на котором издавались DJ Shadow и проект UNKLE... Mo’Wax - один из группы родственных лейблов, к которым относятся и Ninja Tune, и Wall Of Sound) было намотано так много не просто ахов и охов, но вполне внятных историй, концепций и надежд. Тут были и семплирование, и инди-культура, и брейкбит, и трип-хоп, и спасение хип-хопа, и нео-фанк, и ретро-футуризм, и преодоление кризиса драм-н-бэйсса, и обогащение брит-попа ретро-грувом, и преодоление дистанции между роком и техно... То есть этот саунд воспринимался как фокус всего самого интересного и перспективного, что существовало в музыке 90-х.

И вот оказывается, всё это звучало настолько посредственно, что сегодня можно просто пожать плечами и смело не подозревать, на что именно это было похоже. Ничего нет, как будто никогда и не было.

Но так ли это?

И вот тут я понял, что 90-е не прошли бесследно, некоторый след 90-х обнаружить можно, он выражается в том, что не только музыка изменилась за десять лет, изменилось то, как мы вообще музыку слушаем. То есть самая разная музыка, даже совершенно не имеющая отношения к семплированию, минимализму и ретро-фанку, сегодня слушается несколько другими ушами, чем десять лет назад.

Африканскую музыку народа гбайя в первый раз я услышал уже много лет назад – задолго до того, как натолкнулся на техно минимализм, трип-хоп и эмбиент. И я примерно помню, как она тогда для меня звучала: как не очень разнообразное, даже занудливое цоканье, сопровождающееся не очень стройным подвыванием. По саунду мило, но после нескольких минут – довольно однообразно.

И вот я – чисто случайно - опять переслушал эти два компакт-диска. Совершенно иной эффект! Монотонной и однообразной она, ну, никак не воспринимается. Минималистичной? Пожалуй, да, но минималистична она не в смысле применения грубого секвенсора, гоняющего по кругу пару звуков, а в смысле живой и туго пульсирующей косички металлически звучащих резких разрядов, хрустов и шорохов. Внутри этой косички явно слышны акустические телодвижения, не лишённые некоторой мелодичности.

А то, что воспринималось как милое и наивное пение мимо такта, вдруг оказалось непонятно как вплетённой пластичной тянущейся материей, своего рода утолщающимися и выходящими на поверхность лентами, вовсе не противоречащими общему ритму, а его немало обогащающими.

Centrafrique. Musique pour sanza en pays Gbaya (VDE-GALLO, 1993)

Диск, вышедший на Ocora (лейбл французского национального радио), записан в одной деревне, музыка на нём оттого стилистически более однородна.

Диск швейцарской фирмы VDE-GALLO, выпущенный этнографическим музеем Женевы, несколько более разнообразен. В 1995 Ocora выпустил продолжение своего диска – Vol.2.

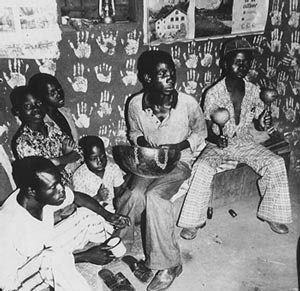

Всё это записи, сделанные Африке французским этнологом Винсентом Деу в 1977 году. Качество записи, несмотря на то, что музыкальные инструменты явно кустарные, а обстановка – нестудийная, очень высокое. Слышен звон цикад и прочие звуки, радующие сердце поклонника традиционной музыки. Некоторые голоса едва слышны, другие что-то говорят прямо над ухом – запись явно делалась в живой обстановке, она не нейтральна и не стерильна. И этой ей очень идёт на пользу.

Народ гбайя является одной из наиболее крупных этнических групп центральной Африки, это полмиллиона человек. Гбайя живут в обширной области по обе стороны границы между Камеруном и Центральноафриканской республикой.

Жизнь гбайя подчиняется ритму природы: период засухи длится с ноября до марта, он сменяется периодом ливней – с апреля до октября. Все виды общественной активности исключительно коллективны. Коллективно устроено и музицирование.

Музицирование – это один из видов коммуникации, живого человеческого контакта. Поэтому то, как будет звучать музыка в каждом конкретном случае, сильно зависит от конкретно создавшейся ситуации – кто с кем встретился, что их заботит, какие у них инструменты под рукой, кто подошёл по ходу дела, кто предпочитает слушать и не встревать, а кто рад и сам подать голос... это всё вещи не предсказуемые.

Все знания народа гбайя доступны всем членам общества. Под обучением они понимают не процесс усвоения/накопления какого-то знания, сколько освоение некоторых специфических ментальных приёмов, которым можно научить каждого члена общины и он будет способен их повторить. Соответственно и нет никаких профессий – каждый член общества может охотиться, ловить рыбу, что-то искать в лесу, сажать злаки... или музицировать. Всё знание принадлежит всем.

Но поскольку существуют отличия в способностях и во вкусе, некоторые музицируют чаще и достигают виртуозности. Но демонстрировать своё умение не принято и стать профессиональным музыкантом невозможно. С другой стороны, никто не одёрнет тебя, если ты начнёшь петь не в тон, нет никакой инстанции, которая тебе может упрекнуть.

Основной музыкальный инструмент народа гбайя по-французски называется санза (sanza). В Африке он известен под названием мбира или ликембе. По-немецки его называют Daumenklavier - «пианино для большого пальца», но это слово звучит уж слишком по-европейски.

Санза – это деревянный резонатор, к которому прикреплено несколько металлических язычков, расходящихся веером.

Резонатор – это либо вытянутой формы коробка из дощечек, сбитых гвоздями, либо выдолбленная из целого куска дерева полая чаша, накрытая тонкой дощечкой.

Выдолбленный вариант – более древний и трудоёмкий, требующий работы многих людей – надо найти хорошее дерево, повалить его, выпилить полено, высушить, выдолбить... Плюс этой технологии в том, что дефицитных гвоздей она не предусматривает, резонатор склеен пчелиным воском.

Язычки делают из спиц: самый тонкие спицы берут из зонтиков, для более толстых используют спицы велосипедов и мопедов, которые, правда, практически не вибрируют. Их приходится дополнительно обрабатывать в кузнице – тянуть и плющить.

Поскольку для изготовления каждого инструмента используется имеющийся под рукой металлолом, то добиться того, чтобы каждый язычок был сделан из одного и того же металла, невозможно. Оттого даже на одном инструменте разные язычки могут иметь сильно отличающийся тембр.

Но каждый язычок вовсе не производит некоторый трескучий металлический шум, высоту тона опознать можно. Кузнец закрепляет на корпусе обработанные спицы, а потом укорачивает их, чтобы они образовали некоторую гамму.

Чтобы язычки ещё больше звенели и трещали, на них музыкант надевает много маленьких колец, то есть настраивает свой инструмент. При интенсивном употреблении язычки стираются, и санза начинает звучать куда более гармонично и ясно. Тогда её снова несут к кузнецу, и он её снова настраивает – в смысле расстраивает.

С обратной стороны резонатора сверлят дырку, чтобы музыкант во время игры мог её открывать и закрывать своими ладонями, заглушая или узвончая звук.

Пение часто сопровождается двумя санзами – при этом одна настроена ниже, чем другая, то есть это своего рода бас-партия. Бас-инструмент достигает в длину полметра. Для усиления его звука, его часто кладут в полую тыкву. Музыкант не только открывает дырку в корпусе своего инструмента, но и плавно перемещает его внутри тыквы, поднося ближе к стенкам или опуская на дно, отчего звук всё время меняется.

Кроме того, на записи можно расслышать стук палочек и шуршание погремушек.

Песни народа гбайя имеют непосредственное отношение к тому, как эта традиция понимает мышление – как умение вписать своё понимание жизненной ситуации в заранее заданную схему.

Эти песни так и называются «песни для размышления». Их существует много разных групп, например, сентиментальные песни о любви.

Каждая песня имеет своей темой какую-то девушку или женщину и называется женским именем. Но это не просто нейтральные имена вроде Лена или Оля. За каждым именем закреплена архитипичная ситуация. Девушка Нао-коро – молода и любима. Девушка Наа-янга – любима, но на любовь не отвечает. Женщина Наа-буа – желанна, но не доступна, из неё не получится хорошей жены, она любит только танцевать. И так далее, вплоть до Наа-ндонг – которая оказывается оставшейся дома женой, по которой мужчина тоскует.

Когда объявлена песня – её название, то есть тема и мелодия, - кто-то из присутствующих должен решить, что именно он может рассказать случившуюся с ним историю, подходящую к заявленной теме.

В песне много мелодических пассажей, которые имеют более высокий приоритет, чем текст. В текст добавляются бессмысленные слоги в конце и в начале фраз, и эти слоги «йе-йе-йе-е» можно по-разному мелодизировать. Во время такого пассажа поющий придумывает следующую фразу.

Схема развития текста песни в целом известна, но поющий вправе употребить свои собственные синонимы или формулировки – типа «я загрустил» или «мне стало грустно», или «грусть навалилась на меня», «мне стало совсем невесело» и так далее.

То есть, поющий рассказывает свою собственную историю, сюжет которой, однако, задан.

Во время исполнения некоторых песен, с сюжетом которых идентифицирует себя большинство присутствующих (скажем, речь идёт о том, что рыбак ловит рыбу далеко от дома и скучает по жене, и при этом все присутствующие – рыбаки), все они про себя думают ту же самую песню, примеряют на себя те – остающимися вполне абстрактными – слова, которые импровизирует певец.

И в финале песни возникает наэлектризованная атмосфера единения, эмоционального подъёма, высшая точка сопереживания, про которую говорят, что присутствующие «ударили по санзе» или «собрали песню».

Скажем, в санзе 10 язычков. Они распределены на две группы, в левой их шесть, в правой – четыре. Это две семьи. В каждой семье язычки называются «ребёнок», «отец» или «мать». Дети звучат более высоко и скрипуче, родители – более басовито и глубоко. Между этими персонажами возникают разные взаимоотношения: скажем, дети двух семей вместе играют = музыка идёт в высоком регистре обеих групп, появляется отец или мать = подключается один из низких регистров, мать время от времени обращается к детям и получает ответы. Постепенно родителей становится больше, и они начинают говорить друг с другом, а дети постепенно замолкают.

Кстати, на санзе всегда играют двумя большими пальцами, каждый из которых может дотянуться только до своей половины язычков – левой или правой. Играть синхронно – то есть одновременно отпускать два язычка – не очень эффективно, поэтому играют попеременно, один палец заполняет паузы, которые оставляет другой. Каждый палец играет свой ритм: скажем, один чередует длинные и короткие звуки, а другой играет метрически, то есть все звуки у него одинаковой длины. Таким образом возникает полифония, многослойность, многоголосие. И разговаривающие друг с другом люди – это естественная метафора.

О чём же они разговаривают? На барабане можно выстучать фразу, однозначным образом переводимую слушателями, ритм санзы буквальной дешифровки не предполагает.

Иными словами, о чём именно разговаривают между собой участники воображаемой семьи, слушатели должны додумывать сами, им иногда подсказывает музыкант – мы же по-прежнему имеем дело с музыкой для размышлений.

В этой ситуации – одновременно несколько параллельно идущих диалогов.

Музыкант находится в разговоре со своими слушателями, которые время от времени реагируют на происходящее. Сам музыкант ведёт разговор со своим инструментом. И, разумеется, части инструмента – то есть участники воображаемой семьи – разговаривают друг с другом.

Источник информации - буклеты компакт-дисков. Оригинальные тексты принадлежат Винсенту Деу и Полетт Рулон.

Все картинки - тоже из буклетов компакт-диска.

июнь 2003