Идея написать обзор лейблов, выпускающих этническую и традиционную музыку, конечно, гордая, но совершенно нереализуемая, и вот почему.

Во-первых, у меня нет информации о том, как реально функционирует тот или иной этно-лейбл, как он развивался, какие проблемы перед ним стояли раньше и стоят сейчас. Так что это не рассказ получится, а перечисление, в лучшем случае – обсуждение дизайна обложек.

Во-вторых, лейблов, выпускающих этническую музыку, много. Конечно их значительно меньше, чем лейблов, выпускающих электронику или инди-рок, но в мировом масштабе наберётся много десятков.

И третья трудность их обозрения – это трудность классификации. Например, африканскую музыку или даже музыку какого-то конкретного племени или народа, скажем, пигмеев Ака, издают многие лейблы. При этом один и тот же лейбл одновременно издаёт и африканскую музыку, и тибетскую, и индонезийскую. Оттого различить лейблы по саунду часто оказывается невозможно.

Тем не менее, отличия есть.

В первую очередь бросается в глаза, конечно, обложка. Лейблы этнической музыки, как правило, используют один и тот же дизайн для всех звуконосителей огромной серии. Дизайн этот, как правило, прост и сух – фотография далеко не рекламного характера плюс текст. Дизайн подчёркивает документальный характер записи. Если шрифт становится вычурным, фотографии – обработанными на компьютере, или же если появляются какие-то рисунки – то компакт-диск может и испугать любителя неприкрашенных звуков.

Обложки же любимых серий, наоборот, радуют.

Но главное, это конечно, музыка.

Лейблы различаются очень сильно в том, публикуют ли они музыку, записанную в реальных условиях – в джунглях или пустыне, или же музыку, записанную во время вполне цивилизованного концерта, или даже в неимоверно цивилизованной западной студии. Студийные записи этнической музыки звучат, как правило, неестественно и напряжённо.

Не секрет, что записи, сделанные непосредственно там, где музыка обычно и живёт, звучат очень хорошо, никакого ещё лучшего качества ей не надо.

Но разве музыка теряет что-то, если музыкант поёт не у себя дома, а в западном концертном зале? Я думаю, что да.

Электронные средства усиления звука – далеко не нейтральная вещь.

Уже два микрофона (скажем, отдельный микрофон для голоса и отдельный микрофон для струнного инструмента) предполагают, что звукорежиссёр определяет относительную громкость голоса и инструмента. Кроме того, если установлен микрофон, то петь надо именно в него, не раскачивая головой вправо-влево и, тем более, не бегая взад-вперёд.

Если же микрофонов много, то звукорежиссёр – в погоне за пресловутым «качеством звука» - может поднять, выровнять и выпятить каждый голос, каждую линию, убив музыку монументальной статичностью.

В естественной же ситуации живой музыки, западный звукорежиссёр не очень понимает, где он должен ставить свой микрофон – звук идёт вовсе не из одной точки, он распределён в пространстве. Во время ритуальных церемоний в Африке вообще нет центральной точки, откуда идёт главный звук. То, что ты слышишь, зависит от того, где именно ты стоишь – сдвинешься ближе к барабанам, не расслышишь топота ног, а топот ног заглушает пение женщин, которые сами заглушают своё пение хлопками в ладоши. Места, в котором всё прекрасно слышно, в котором все звуки увязаны друг с другом, просто нет. Звук бурлит и перемещается в пространстве, идёт одновременно со всех сторон.

Впрочем, похоже, что сегодня научились записывать музыку жёстко, статично и студийно даже в полевых условиях.

В качестве такого сорта примера – лейбл Celestial Harmonies, то есть небесная гармония. Он выпустил огромную серию – в 17 компакт-дисков – под названием «Музыка Ислама». И музыканты замечательные, и буклеты компакт-дисков – прямо-таки энциклопедические. Но звук – не просто чистый, а прямо хрустально стерильный. Музыка – не как рисунок, а как компьютерная распечатка.

Музыка бедуинов Южного Синая писалась в настоящей пустыне. Правда, потом была обработана в студии в Австралии.

А чем же нехороша ситуация концерта?

А тем она нехороша, что концерт – это вовсе не нейтральное дело, это крайне своеобразная форма презентации музыки в западноевропейской культуре нового времени. Но далеко не любая музыка вписывается в формат концерта.

Вот музыкант вышел на сцену, он должен что-то играть – что-то с началом и концом и без долгих пауз внутри. Сыграв и спев, он делает паузу, а потом начинает второе произведение, тоже с началом и концом, и так далее.

При этом в мире существует огромное количество музыки, которую невозможно порубить на отдельные песни или пьесы. Песня часто возникает из шума и гама, и так же внезапно прекращается. Традиционная музыка в чём-то родственна разговорам, которые заполняют вечер. Вырвать из этих разговоров «самые интересные» эпизоды, придвинуть их плотно друг к другу, разучить и исполнить со сцены – что получится? И потому концертное выступление ансамбля пигмеев, который на глазах глядящей на него в упор публики исполняет отдельные песни своего народа, выглядит и звучит дико.

Есть к концертным и студийным записям претензии и несколько иного рода. Кого приглашают на концерт в страну первого мира или в современную студию? Заслуженного и уважаемого музыканта или музыканта, который у себя на родине относится к касте неприкасаемых, как, скажем, обстоит дело с музыкантами в Непале? Это реальная ситуация. Японский лейбл King Records выпустил в своей этно-серии и диск с музыкой Непала. Музыканты - то в пиджаках и галстуках, то в экзотических нарядах, во всём белом. Явно не представители привилегированного социального слоя.

Можно спросить: неужели слышно, одет музыкант в пиджак или нет?

Увы, в случае с Kings Records это слышно настолько, что уже ничего остального не слышно.

Восточная музыка очень часто как бы плывёт, ритм у неё свободный и дышащий, сопровождающие певца музыканты подстраиваются под него, а певец связывает ритм песни с ритмом своего дыхания, но не со стуком метронома. Когда сам певец одновременно и играет, то звук его инструмента тоже слегка плавает.

На компакт-диске же музыка звучит как из секвенсора, жестко, однообразно, метрически точно. Kings Records записывал свою серию в конце 80х, это цифровые записи. Известно как профессиональные студии и фирмы грамзаписи отреагировали на оркестры и ансамбли, исполнявшие классическую музыку. На цифровой записи стали ясны всяческие «ошибки». В погоне за высоким качеством цифрового звука продюсеры заставляли оркестры и ансамбли (и, разумеется, солистов) много раз переписывать отдельные такты больших сочинений, то есть огромную симфонию играли не сразу, а буквально по крошечным кусочкам, которые потом собирали вместе. С появлением компьютерного редактирования, дефекты ритма стали исправлять на компьютере и даже дотягивать отдельные ноты. Повторяющиеся пассажи не играли, а просто переклеивали. Кошмарный текст на эту тему я нашёл, когда готовил материал о преступлениях звукоиндустрии против музыки и здравого смысла.

Что точно так же поступали и с записями народной музыки, у меня сведений нет, вообще, это тёмное дело, но некоторая студийно записанная традиционная музыка звучит так, будто её заставляли играть по метроному, много раз повторяя одни и те же пассажи, чтобы добиться «превосходного звучания». И серия King Records – тому пример.

Но концертная или студийная ситуация – не самый большой дефект записей этнической музыки. Предметом постоянных расстройств является длина музыкальных пассажей, а также их выбор.

Тут мы имеем дело с порочной концепцией того, как должен быть устроен альбом с этнической музыкой: отдельные композиции не слишком длинные – от одной до трёх минут, максимум пять минут, в каждой из них должно быть что-то интересное и характерное, а их последовательность должна быть разнообразной и представительной. Вот женщины попели, вот мужчины побарабанили, вот ребёнок подудел в свистульку, вот старик попилил струну, вот две минуты из десятиминутной колыбельной, вот две минуты свадьбы, идущей весь день.

Самое, дескать, интересное и типичное.

Это концепция краеведческого музея: всего не покажешь, но кусочек оттуда, кусочек отсюда... кое-какое представление составить себе можно.

Так были устроены практически все грампластинки с этнической музыкой, выпускавшиеся в 60х и 70х годах – это наборы симпатичных, разнообразных и убийственно коротких вырезок, про которые иногда хочется сказать, что их выбирал и резал просто какой-то железный человек. Эти грампластинки переиздаются на компакт-дисках.

Одна из серий такого рода – знаменитая коллекция Юнеско.

На грампластинках её выпускали разные фирмы – Philips, EMI, на компакт-дисках переиздаёт французский лейбл Auvidis.

В случае этнической музыки, как и в случае всякой прочей, очень важно, кто именно её выбирает и издаёт. Ведь очень трудно определить словами, какая музыка является традиционной, народной, этнической – а какая уже не очень. Кто скрывается за титулом «знаменитый исполнитель народных песен» - профессиональный певец, уважаемый человек, живущий в столице и преподающий в консерватории, или же какой-то деревенский дед? Этническая музыка вовсе не получается сама собой у всех представителей данного этноса (хотя существуют общества, в которых поют и играют почти все). Как правило, всякая культура выделяет более способных и интересных музыкантов, тех, у кого «получается лучше». Во многих культурах существуют и профессиональные музыканты, есть они в Африке (гриоты), в арабских странах, в Непале, в Индонезии. Как определить – играют они традиционную музыку или несут модернизированную отсебятину, лишь формально опираясь на традицию? Проблема усложняется тем, что традиция часто и предполагает отсебятину, то есть способность импровизировать.

Традиционная музыка свободна от посторонних влияний? Это только так кажется. Любой язык заимствует слова из других языков, в музыке происходит то же самое. Потому существование какой-то чистой, не испорченной посторонними влияниями традиционной музыки – это миф. В лучшем случае, можно указать на что-то, что звучит архаично, в духе old school, то есть не возникло в последние 30-40 лет.

Музыка, сделанная на потребу современной публики, попавшая под влияние попа, моментально узнаётся. Противоположная крайность – это стремление к виртуозности, разнообразию и разностильности, к профессионализму, индивидуализму в творчестве. Мы же сразу видим то, что сделано «под старину», скажем, мы не строим мы себе иллюзий относительно хохломской живописи, изображающей красных коней, на которых Гагарин полетел в космос. Считать эти изображения русским народным искусством 60х годов было бы смешно. В музыке точно такая же ситуация.

Очевидно, что при помощи нескольких определений основных понятий из этих трудностей не выпутаться. Разбираться должны этномузыкологи, то есть в каждом конкретном случае им приходится рассматривать сохранившиеся элементы разных традиций, решать, что является «органическим развитием» и «пережитками старины», а что - «чужеродным влиянием», а также определять степень влияния модернизма, массового вкуса или «творческого эгоизма».

Как я понимаю, то, что сегодня называется традиционной музыкой – это музыка, по возможности недалеко ушедшая (в своём саунде и в принципах своего построения) от той музыки, которая существовала ещё в начале 20го века, то есть до эпохи звукозаписи.

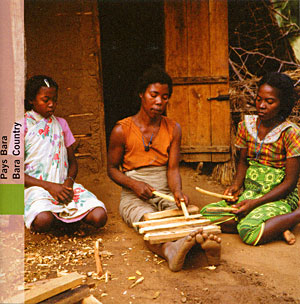

Эта картинка неплохо, на мой взгляд, иллюстрирует то, что такое традиционная музыка, как её отличить от всего остального и чем она мила сердцу. Французский лейбл Ocora. Музыка Мадагаскара.

декабрь 2005