Вообще говоря, оркестр – это интересная затея, и к тому же – с богатой традицией. Очевидно, что оркестр – это коллектив индивидуумов, и общий звук – это результат сложения их усилий. Но одновременно мы слышим оркестр, как единое целое, есть даже такое штамп «дыхание оркестра», имеется в виду что оркестр – это единый организм. В этом парадоксе и заключён, мне кажется, секрет притягательности оркестровой музыки. Ну, и, конечно, дело ещё и в объёмности, насыщенности, даже - избыточности звука оркестра. Оркестр делает большой звук, много звука. Именно оркестровая музыка вызывает ассоциации с пространством, архитектурой.

Звук оркестра – причём я имею в виду далеко не только европейские симфонические оркестры эпохи романтизма – является своего рода моделью мироздания. Гармония оркестра отражает гармонию сфер.

Ну, не напрямую, конечно, отражает, не в том смысле отражает, что скрипачи и тромбонисты видят третьим глазом гармонию сфер и тут же переводят её в звук своих инструментов. Это было бы прекрасно, но это, к сожалению, не так.

Я думаю, я не очень сильно погрешу против истины, когда заявлю, что каждая культура формирует всего один тип оркестра, один тип оркестрового саунда. И этот саунд даёт слушателю возможность своими глазами и ушами убедиться, как прекрасна картина мира его цивилизации, как прекрасна гармония мироздания.

Каждый раз слушатель полагает, что воспринимает именно гармонию мироздания в целом, так сказать, окунается в стихию вселенского счастья. Но на самом деле такого рода переживания возможны только в рамках той или иной культурной традиции, то есть всемирная гармония нью-йоркского джазового биг-бэнда это совсем не то же самое что космическая гармония западноевропейского симфонического оркестра, и уж совсем не то же самое, что буддистская гармония индонезийского гамелана. У разных цивилизаций разные представления об устройстве космоса.

Тут можно сделать маленькое замечание, что не только парадный саунд больших оркестров можно рассматривать как модель мироздания. Скажем, даже саунд гнусной и вторичной попсы тоже обладает претензией на избыточность и самодостаточность. И, разумеется, на соответствие гармонии сфер и миру чувств. И анализируя этот саунд, тоже можно было бы сделать далеко идущие выводы о мировосприятии тех, кто его производит и потребляет.

Но я слегка отвлёкся.

Ian Simmonds «Return to X» (!K7, 2001)

Это фиктивный оркестр, на самом деле это результат усилий всего одного человека.

Услышав эту музыку, я сильно удивился.

Я и не ожидал, что ньюджаз и вообще пресловутый британский клубный саунд – басовитый, лохматый и попрыгучий - так далеко зашёл в деле имитации звука живых инструментов и неуловимой джазово окрашенной атмосферы.

На первый взгляд всё звуки исключительно акустические. Бас никакого отношения к синтетике не имеет. Тарелки оголотело металлические и глуховато записанные, как и полагается на записях больших джазовых оркестров. Клавишные явно электрического происхождения, как и полагается в фанк-джазе.

Слушая эту музыку, я с ужасом понимал, что мои любимые обижалки – типа «хаус-трек, собранный из звуков акустических инструментов» - действительности, вообще говоря, уже не соответствуют. Конечно, в композициях Яна Симмондса можно расслышать и хаус, чем я сейчас и займусь, но в принципе, они уже очень далеко от хауса отдалились. Их родство с хаусом выдаёт, пожалуй, только конструктивная идея – бит, состоящий из постоянно повторяющегося ритмического пассажа, и навязчиво громкий, и тоже без устали возвращающийся, бас-рифф.

В принципе, не очень понятно, за что эту музыку можно не любить? Ведь она – именно то, к чему так стремилась клубная культура много лет. В ней есть безусловный грув, на большой громкости она заводит слушателей. Тупой и монотонной она не воспринимается. Никакого выдуманного врагами человечества минимализма в ней нет. Она звучит вполне натурально. Чтобы взлететь над полом, вам нужно лёгкое безумие? Пожалуйста, органные соло-партии взвизгивают вполне иррационально. Маниакальности тоже хватает. Завтрашний день, наконец, наступил, забудь всё, радуйся и двигай рёбрами.

Патологоанатом, у которого позвоночник не гнётся и лицо не улыбается, скажет же вот что. Мы имеем дело с очень странным явлением. Исполнение желаний – опасная штука. Эта музыка кажется сыгранной в живую. Но это муляж. Живой барабанщик, который колотит по тарелке, через пять минут устаёт, он вообще часто промахивается, а момент экстаза, когда оркестр идёт в разнос, не может быть долгим, а тут – пять минут и хоть бы хны. Могли бы в таком духе и дольше.

Каждый трек – это момент оркестрового экстаза, во время концерта это была бы высшая точка. А на компакт-диске этот момент длится и длится и длится... и всё никак не кончается. Я не раз злоупотреблял такого рода сравнением: современная семплерная музыка – это увеличенный под микроскопом мелкий фрагмент старой живой музыки. Я опять хочу злоупотребить этой метафорой.

Раньше это самое «увеличение» предполагало просто копирование старой музыки и вклеивание выдранных фрагментов на задний план банального хауса или брейкбита.

Теперь мы имеем дело с убедительным новоделом – собран целый оркестр, атмосфера восстановлена крайне правдоподобно, но это по прежнему – зависание на одном-единственном убойном моменте. Музыка извивается как безумная басовитая каракатица – но она по-прежнему статична, она застыла в точке энергетического максимума.

Реальный биг-бенд звучит не так не так напористо, не так плотно, не так самоуверенно.

Впрочем мне кажется, что мастера соул-биг-бэндов, как скажем, Квинси Джонс, имели в виду именно нечто подобное. Так что очень может быть, такого сорта музыка – это реализация не только мечты британской клубной культуры, но и вообще всей соул и фанк-традиции.

И последний вопрос: почему это фиктивный оркестр?

В реальном оркестре много воздуха, инструментам в нём просторно. Наверно, это соответствует тому обстоятельству, что небесные сферы, они же универсальные метафизические сущности, гармонию которых отражает оркестр, находятся на некоторых расстояниях друг от друга. Биг-бэнд, с которым мы имеем дело, – это какой-то акустический супермаркет, все полки плотно забиты яркими коробками с вкусными и питательными товарами. В середине 90-х на этих полках стояли консервы, теперь – настоящие помидоры, выращенные в теплице. Это и есть жизнь.

Fan Club Orchestra

"Sun Papa and Fan Club Orchestra vol.1&vol.2"(Sonig, 2002)

Проект ребят из бельгийского дуэта Scratch Pet Land - настоящий оркестр состоящий из 10-ти человек. Ни в коем случае не компьютерный дизайн, вся музыка записана вживую, ну, может быть, слегка на компьютере подкорректирована, но в принципе это импровизация.

Участники Оркестра Фэн-клуба используют – из принципиальных соображений - исключительно легкомысленные инструменты типа детских электрических игрушек, чаще всего – просто gameboy. Несложные эффекты, карманные семплеры, пластмассовые трубки, ага, у кого-то даже есть гитара – что он здесь вообще делает?! Впрочем, гитару расслышать всё равно невозможно, наверное, хороший человек играет, пусть остаётся... да, масса эффектов и даже вокала. И какие-то ударные, которых я опять не расслышал.

То есть оркестр фэн-клуба как единое целое звучит совсем не так, как звучали бы в нормальном состоянии его отдельные компоненты.

Похож ли результат вообще на оркестр? И да, и нет. Иногда тембры отдельных инструментов сливаются в единый согласный гул, похожие на вой аккордеона, но иногда тембры расползаются и возникает ощущение оркестрового разнообразия, друг другу противопоставляются различных инструментальные группы.

Интересно и то, что иногда оркестр фэн-клуба звучит вполне узнаваемо – то как рок-н-ролльный биг-бэнд, то как фри-джазовый, то как симфонический.

Но в целом, стилистических цитат очень мало, оркестр фэн-клуба вовсе не занимается переводом клише оркестрового саунда прошедших эпох на язык родных дёшево-электронных осин.

И правильно делает.

Несмотря на явный примитивизм каждого отдельного инструмента, альбом очень разнообразен, он вовсе не занимается растягиванием в пространстве саунда первой минуты первого трека, что очень характерно для британской клубной культуры. Нет-нет, Fan Club Orchestra – куда более изобретательное, ироничное и смелое предприятие.

Сенсационно удачный альбом.

Мне искренне неудобно за британцев, погрязших в своей клубной культуре.

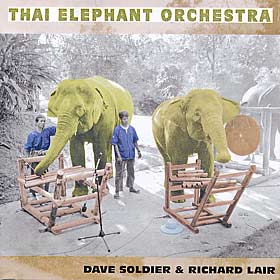

Thai Elephant Orchestra (Mulatta Records, 2000)

Fan Club Orchestra звучал вполне не по человечески. А вот – нечто совсем иное, звучит куда более по человечески, но сделано вовсе не людьми. Таиландский оркестр слонов. Да-да, вы не ослышались, дорогие радиослушатели – имеются в виду именно большие такие животные с хоботом и ушами. В хоботах они зажимают палки-дубинки и колотят ими по гонгам и ксилофонам. По тембру очень похоже на индонезийский гамелан, по общей конструкции – на европейский эмбиент, а по общему эффекту – на музыку сфер.

Это даже не сенсация, это – чудо.

Оркестр слонов – проект двух американцев. Один из них – нью-йоркский музыкант Дэйв Соулджер, шеф довольно известного струнного ансамбля. Второй – Ричард Лэр – биолог, сотрудник центра изучения слонов в Лампанге, северный Таиланд.

Дэйв посетил Ричарда и они задались вопросом, можно ли научить слонов играть музыку и тем самым заманить посетителей в зоопарк – центр очень нуждается в финансовой поддержке.

Изучив специальную литературу, они выяснили, что музыкальность слонов известна науке, слоны различают музыкальные интервалы даже меньшие, чем полутон. Были изготовлены музыкальные инструменты таких размеров, чтобы слонам было удобно по ним колотить или в них дуть – всего 20 видов инструментов, ведь заранее не было известно, что музыкантам может понравиться. Время от времени их подкармливали апельсинами и яблоками, но интерес состоял в том, чтобы научить слонов получать удовольствие от музыки самой по себе. Синтезатор, для которого были изготовлены специальные большие клавиши, слонам не понравился. А вот губные гармошки произвели сногсшибающее впечатление. Очень скоро все слоны, участвовавшие в проекте, а на записи мы слышим усилия шести животных, бродили по лесу, издавая истошные трели.

Задачи научить слонов музыке Дэйв и Ричард перед собой не ставили, они хотели выяснить, какую музыку играют слоны, предоставленные сами себе, без понуканий и указаний. Животные очень быстро разобрались, что именно им нравится, скажем, они применяли несколько вполне определённых ритмических схем.

Погонщики слонов – которые сами неплохие музыканты – своим подопечным никаких указаний не давали, а лишь присматривали, чтобы те не сломали инструменты или, наоборот, не ушли в лес. Некоторые слоны, однако, впадали в такой раж, что их было просто невозможно оттащить от гонгов и металлических листов.

Музыка на компакт-диске записана непосредственно в слоновьем питомнике. К ней ничего не добавлено, правда, на некоторых треках на второй половине компакт-диска мы слышим и музыку погонщиков, которые не могли удержаться и начинали подыгрывать своим четвероногим питомцам. Характерным образом, разница между слоном и человеком моментально слышна.

Что же касается чисто слоновьей музыки... мне, честно говоря, не удобно за людей.

октябрь 2002