Цюрихский электронный лейбл Domizil (www.domizil.ch) вот уже семь лет поддерживают на плаву Маркус Медер (Marcus Maeder) и Бернд Шурер (Bernd Schurer). Бернд носит очки в толстой чёрной оправе и выглядит довольно ироничным малым, у Маркуса широкие плечи и внушительная челюсть... он крепкий и положительный парень. Как мы скоро убедимся, и музыка Бернда несколько более коварна, чем музыка Маркуса. Я познакомился с ребятами в Барселоне во время фестиваля Sonar.

Их выступление произвело на меня умиротворяющее впечатление. Был солнечный день, под навесом на зелёной пластиковой траве публика возлежала в пляжных шезлонгах и слушала музыку, в которой практически не было баса, зато присутствовала масса электронных и притом – довольно колючих и режущих ухо - звуков. Впрочем, эти звуки вели себя как стайка утят – прыгали, перекатывались, менялись местами, то есть притворялись безопасными и общедоступными.

micro_superstarz 2000 (Domizil, 2002)

Это, как мне кажется, самый известный альбом лейбла Domizil.

Я постоянно встречаю в разных музыкальных магазинах его голубую обложку с двумя жёлтыми японскими борцами сумо – похоже, они позаимствованы из довольно старой компьютерной игры.

Альбом оформлен как сборник, у каждого трека – свой автор, но, честно говоря, мне в это не верится. Не в том дело, что все треки звучат одинаково, нет, скорее – за всеми треками стоит довольно жёстко проведённая эстетическая идея.

Музыка – это, грубо говоря, электро-поп, даже, скорее, электросудорожный поп. Есть попрыгучесть, есть знакомые ритмические фигуры, есть масса моментально опознаваемых техно-поп-клише, но вместе с тем доминирует нервная неспокойность и непричёсанность.

Это поломанный и изуродованный электро-поп, но поломанный не людьми, которые поп ненавидят, а, скорее, людьми, которые поп любят.

История возникновения лейбла Domizil такова. Слово «Domizil» («Домициль») переводится как «резиденция, место жительства».

Бернд и Маркус – художники, они вместе окончили Академию художеств. Началось всё с нескольких проектов – инсталляций, в которых звук играл немаловажную роль.

Маркус и Бернд стали приглашать в Цюрих других художников, интересующихся проблемой построения или изменения восприятия пространства при помощи звука. Постепенно инсталляции стали всё больше походить на концерты.

Маркус сказал, что им очень скоро стало ясно, что в Цюрихе буквально нет места для этой музыки и для тех, кто ею интересуется, она кажется чем-то инопланетным. «Цюрих был откровенной провинциальной дырой, мы поняли, что кто-то должен создать платформу, на которой что-то может начать происходить и кристаллизироваться, кто-то должен сказать: это явление существует, мы есть!»

Всё-таки не очень понятно, - недоумеваю я, - почему вам не хватило вашего искусства? Почему вы, в конце концов, ушли из этой сферы?

«Нам очень многое не нравилось в сфере искусства, скажем, то, как там всё организовано... как искусство реально функционирует.

Кроме того, современное искусство не просто не понятно человеку с улицы, но оно и не хочет быть понятным, ему просто наплевать. Мы же не хотели вкладывать силы в искусство, ведь мир галерей – это очень маленький мир, мы хотели вырваться к тому, что волнует обычных людей. Мы убежали в жизнь. Современное же искусство очень эгоистично, оно делается небольшой группой людей для самих же себя. Это элита....»

Постой-постой, - возмутился я, - какая элита? Так ли уж художники далеки от народа? Только что открылась выставка Документа в Касселе... Так её критикуют за социологизм, за то, что художники фиксируются на темах и образах, которые на нас сыплются из телевизора. У искусства уже не осталось никаких собственных тем... все говорят, что дистанция между искусством и жизнью сократилась до нуля... и если ты понимаешь телевизор, то ты поймёшь и современное искусство.

«Да, ты прав, - миролюбиво согласился Маркус. - Само по себе современное искусство довольно банально. Мы поняли, что заниматься творческой деятельностью, а не прикладной социологией можно лишь за пределами системы галерей и выставочных залов. Мы хотели продолжать поиск новых форм выражения, мы хотели экспериментировать, мы хотели заниматься поиском людей, не встроенных в функционирующую систему современного искусства или шоу-бизнеса.

Нас живо интересует то, что сегодня можно было бы назвать «передним краем».

Ты скептически улыбаешься? Да, можно сказать, что Domizil - это довольно идеалистический проект».

Но постой, та музыка, которую вы заводили во время своего выступления, вовсе не была такой уж экспериментальной.

«Мы не хотели распугать народ, - криво ухмыляется Бернд. - Не хотели испортить молодёжи праздник».

«У нас была другая цель, - добросовестно объясняет Маркус, - показать музыку, характерную для нашего лейбла. Мы просто заводили из компьютера фрагменты треков, которые выходили на нашем лейбле. Получилась своего рода витрина. Это неплохо для знакомства, для привлечения интереса».

«Кроме того, - добавляет Бернд, - экспериментальная музыка требует совсем иного пространства, иного звука, по иному настроенной аудитории. Здесь же всё довольно несфокусировано. Ужасный звук, чудовищная громкость... и всё равно ничего расслышать невозможно... Почему музыка должна быть такой громкой? Возможно, она звучит лучше, когда она совсем-совсем тихая?»

ОК, с вашим вчерашним концертом всё понятно. – говорю я. - Но всё равно остаётся вопрос: насколько интересны так называемые «новые» звуки – резкие электронные шумы? Ведь в той музыке, которую вы заводили, моментально узнаются лежащие в её основе структуры: вот это – прямолинейный техно-трек, это – зацикленный брейк, здесь вместо мелодии – полоса прыгающего и вибрирующего шума... то есть речь идёт об аранжировке техно-хауса. Разве это экспериментальная музыка?

Простите, что я вам как бы предъявляю претензии, но кому как не вам их ещё и предъявлять, всё-таки вы создавали Domizil, чтобы находиться на переднем крае...

«Нет-нет, не оправдывайся, ты вполне вправе призвать нас к совести, - смеётся Бернд. – Я бы мог сказать, что передних краёв много, и что ритмически организованные электронные шумы – это тоже передний край... но в принципе, я с тобой согласен. Никакого экспериментального подхода, никакого желания найти что-то новое здесь нет. Это то же самое, что было раньше, только несколько более «современно» звучащее.

Но существует и музыка, куда менее ориентирующаяся на расхожие клише ритмичной электроники. Поиск продолжается, творческое отношение к созданию музыки по-прежнему возможно».

Ага. И ты можешь сказать, в какой именно области происходит поиск, где именно находится этот самый передний край? Над чем, собственно, идёт работа?

Бернд: «Мне не хотелось бы опускаться до уровня названий компьютерных программ...»

Вы используете такие программы как Supercollider? Max/Msp?

Бернд: «Ага, ты всё, оказывается, знаешь? Да, вы там у себя в Кёльне очень дошлый народ, хе-хе... Ну, да, меня интересует алгоритмическое порождение звука, формулировка правил, алгоритмов, условий игры, по которым компьютер порождает аудиопоток. Эти правила могут быть довольно хитро устроены, могут меняться... работы – непочатый край».

То есть, по-твоему, далеко не всё уже открыто и озвучено, есть ещё много чего, что можно сделать в аудиосфере?

«Всё открыто? – вмешивается Маркус. – Важно не просто заниматься поиском новых способов создания музыки или новых комбинаций тембров, длительностей, частот... куда более важно, чтобы музыка не утрачивала выразительности, осмысленности. То есть новый причудливый аудиопассаж, сгенерированный компьютером, будет, скорее всего, не иметь ко мне лично никакого отношения. Меня же по-прежнему интересует музыка, как средство самовыражения, при помощи музыки я хочу выразить себя, своё видение мира. И с этой задачей, разумеется, никто кроме меня справиться не может».

То есть ты утверждаешь, - скептически щурюсь я, - что результат применения запутанных алгоритмов генерации звука, в которых есть и случайные процессы, и бездна математических преобразований, имеет отношение к тебе лично? К твоей боли, к твоей страсти, к твоей надежде?

«Конечно, - серьёзно кивает Маркус. – А иначе всё это не имеет смысла. Компьютерная программа – это всего лишь инструмент, с его помощью я исследую не столько звук, сколько, в первую очередь себя. Мы вовсе не учёные, не сотрудники физической лаборатории, мы ищем неизношенные выразительные средства, чтобы выразить наше отношение к окружающей жизни, чтобы подчеркнуть то, что нам ценно и дорого, то, что для нас имеет смысл».

Marcus Maeder «Qui Con Que» (Domizil, 2002)

Компакт-диск оформлен довольно легкомысленно – какие-то игривые компьютерные червячки на коричневом фоне.

Кинув поверхностный взгляд, можно решить, что это обычный, скажем так, постиндустриальный кликс-энд-катс-эмбиент, но, в медленно поднимающихся и опускающихся волнах непротивного электронного гула встречаются разного рода сгущения, своего рода хрящи – или кто там в волнах обычно плавает? Медузы?

Да, такие жёсткие медузы. Они придают музыке нежности и иррегулярности.

Звуки иногда похожи на звон колоколов, или на хруст бумаги, звукоподражания, однако, никакого нет. Несмотря на пустынность этих пейзажей, они не производят враждебного человеку впечатления. Они деликатны и даже точны.

Маркус точно выдерживает выбранный ход – в музыку для детского мультфильма он не скатывается. Его звуки сами по себе часто музыкальны, иногда мне слышаться явные мелодические фрагменты, но в гармоничную музыку они не слипаются, результат остаётся холодным и потусторонним.

Ощущение ювелирной сюрреалистической графики не исчезает.

ОК, я могу только уважать вашу позицию, но тут встаёт следующий вопрос: вот ты, Маркус, пытаешься добиться, чтобы компьютерная программа генерировала музыку, следующую за изгибами твоей души... Но почему-то при этом получаются звуки, которые мало кому понятны и интересны.

«При таком отношении к делу, которое я описал... его называют экспериментальным подходом... хотя я бы, скорее, говорил о личном, даже субъективном подходе, - задумывается Маркус, - по большому счёту становится безразлично, понимают ли и одобряют тебя те, кому довелось услышать твою продукцию, или нет. Если сейчас не понимают, поймут позже. Мой долг – сказать. Я не сомневаюсь, что существуют те, кому это будет понятно и интересно. Может быть, их мало, но такие люди есть».

Не кажется ли тебе, что наш разговор сделал круг? Вы вернулись туда, откуда вышли семь лет назад. Как я вас понял, одним из мотивов вашего ухода из мира современного искусства, была его замкнутость, элитарность, враждебность миру так называемых «нормальных людей»... И чем всё закончилось? Вы делаете музыку, мало кому понятную и интересную, и вы прекрасно отдаёте себе в этом отчёт. То есть ситуация повторилась, ни в какую «жизнь» вы не убежали.

«Мы не элитарный лейбл!» - убеждённо заявил Маркус.

Что-о-о?

«Ну, может быть, совсем чуть-чуть».

Меня посетила мысль. – заявляю я. – Мы можем взглянуть на описанный вами круг с такой точки зрения. Современное искусство очень конкретно, предметно, комбинаторно: оно предлагает зрителю массу реальных вещей, позаимствованных из жизни – от фотографий до так называемых «объектов». Имеются в виду принесённые в выставочный зал куски металла, дерева, апельсины, ботинки, тряпки, одежда, пачки сигарет, лопаты – вы не хуже меня знаете, как выглядит современное искусство – наследие концептуализма. Но, утверждаю я, в душе у некоторых художников живёт подозрение, что всё это обман, что последним настоящим искусством была абстрактная живопись, поиск чистых или, как их ещё называли, абсолютных форм. Ваша компьютерная музыка в высшей степени абстрактна. Ни ритмов, ни узнаваемых фигур в ней нет. И вы явно стремитесь к напряжённым и выразительным конструкциям, к пластике форм. Это всё ни что иное как комплекс абстракционизма. Ваша музыка – это абстракционизм сегодня, а вы – замаскировавшиеся художники-абстракционисты. Абстрактная картина и не должна быть понятна... Она должна действовать на зрителя.

Бернд лишь улыбается и хитро блестит очками.

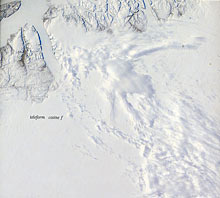

teleform «cosine f» (Domizil, 2001)

teleform – это проект Бернда Шурера.

Мне нравится эта музыка, точнее, мне нравится то, о чём думал Бернд, её из компьютера извлекая. Знаете, был такой школьный вопрос на умение видеть скрытое от глаз: о чём думал Лермонтов, сочиняя «Белеет парус одинокий»? Вот-вот, я примерно это и имею в виду, мне милы и понятны те проблемы, с которыми боролся Бернд.

Такую музыку я для себя называю структурированным шумом. Её смысл вовсе не в шокировании слушателя пресловутыми «немузыкальными» звуками. Нет, эти звуки довольно разнообразно и прихотливо внутри себя устроены, и, главное, события, с ними происходящие, вовсе не вписываются в схему банального пейзажа: слева - берёзка, справа - берёзка, посередине - ручеёк.

Альбом – последовательность коротких треков, идущих встык.

Негромкий высокочастный нойз. Непротивный и очень хорошо звучащий. Местами он напоминает звук тающего льда и отваливающихся от айсберга кусков. И на обложке изображены какие-то снежные поля. Всё это неслучайно, я вообще люблю звук трескающегося льда.

Ничего в этой музыке не повторяется, сгущения шума ведут себя вполне по-человечески, довольно наглядно дёргаются, переворачиваются, прячутся.

Очень пластичная и ненавязчивая музыка.

По сравнению с ней Oval выглядит как потакание вкусам рок-публики.