В один из прошедших вторников (в тот день как раз проиграла сборная Италии), сдав музыкальные новости, я купил два литра апельсинового соку и два килограмма персиков, сел на велосипед и поехал в музей Людвига смотреть фильм «Cremaster 3».

На улице – дикая жара, фильм может оказаться малособытийным и занудливым – кто знает? - и я вовсе не был уверен, что не испущу дух между вторым и третьим его часом. Ведь я собрался на авангардистский пикник. Однако фильм мне ни заторможенным, ни замедленным не показался.

В кадре всё время что-то происходило, действие двигалось вперёд, все кадры были на редкость красивы... в общем, я обошёлся литром сока и килограммом персиков, всё остальное принёс домой.

«Cremaster 3» - центральный фильм из пяти. Их снял американский художник Мэтью Барни (Matthew Barney). Кстати, с ним сейчас в Нью-Йорке счастливо живёт и ждёт от него ребёнка небезызвестная певица Бьёрк, но это самое неинтересное, что можно сказать о Барни, и самое интересное, что можно сказать о Бьёрк.

Собственно, в музее Людвига проходит огромная презентация всего киноцикла – первый раз в истории человечества. Фильмы сериала снимались не по порядку, Барни недавно закончил работу над последним, имеющим порядковый номер 3, он самый длинный, остальные идут около часа.

Выставка, признаюсь сразу, на меня особого впечатления не произвела. Ну, да, пол выстлан пластиковыми коврами, стены завешаны блестящей тканью, кругом – фотографии в странноватых слегка округлых белых пластиковых рамах, много объектов, инсталляций, витрин и видеомониторов.

Всё, что выставлено – это либо кадры из фильмов, либо портреты персонажей, либо реквизит. Мэтью Барни изготавливает из белой пластмассы предметы, похожие на большие детские игрушки – то это шары, то какие-то почти шахматные фигуры, то что-то вроде наручников, то модели небоскрёбов, то какие-то термосы, то непонятные то ли кости, то ли внутренние органы... все эти предметы используются в его фильмах, и вне этих фильмов, мне кажется, особого смысла не имеют.

Сам художник придерживается, однако, прямо противоположного мнения, но признаётся, что, продавая скульптуры, фотографии и инсталляции, он финансировал фильмы.

Впрочем, я сообразил, кто мог бы ходить по этой выставке с широко открытым ртом: те, кто уверен в существовании победоносного масонского заговора. Масонской символики столько, что просто глаза некуда прятать, циркули и угольники вышиты на цветных коврах, на фотографиях стоят торжественные мужчины в шляпах и масонских фартуках, повсюду серебряные масонские отвесы и мастерки... Экспозицию огромной выставки можно с испугу принять за выставку достижений масонского хозяйства.

Я посмотрел пока четыре фильма из пяти: первый, третий, четвёртый и пятый. Все они тематически друг с другом непосредственно не связаны, хотя часто всплывают параллели.

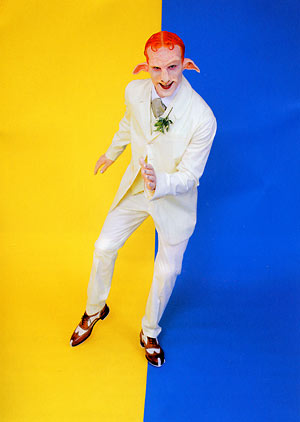

Скажем, в четвёртом фильме есть такой эпизод: одетый в шикарный белый костюм персонаж с лицом декадентской свиньи танцует степ в павильоне, расположенном высоко над морем. Время от времени три эльфа, похожие формой тела на культуристов, кладут ему в карманы прозрачные шары. Танцор протирает ногами в поле дырку и падает в море.

В пятом фильме – по-моему, это самый удачный, самый роскошный, самый драматичный фильм - есть тоже момент падения жемчужин в воду. Кроме того, есть в «Cremaster 5» и эпизод, когда голый и возвышенный мужчина прыгает с моста в реку.

Такие параллели, важные с точки зрения художника, погоды, однако, не делают.

Диалогов и вообще человеческой речи в фильмах нет, музыки, правда, много.

Эти фильмы сложно описать в двух словах. В них практически нет действия или сюжета, скорее, есть последовательность ситуаций, сцен.

Всё снято в шикарном декадентском стиле, много пышных костюмов, гипертрофированных лиц и тел. Похоже на фантастический театр или оперу.

Кстати, сходство с оперой кажется не случайным, я бы назвал фильмы Мэтью Барни «визуальными операми».

Великий композитор Маурисио Кагель как-то сказал, что был в его жизни момент, когда он, наконец, понял, как устроена опера – вовсе не каждый сюжет можно превратить в оперу, в опере на самом деле очень мало что происходит, опера практически не движется вперёд, а прыгает из одного состояния в другое, и там опять замирает.

Кроме того, добавлю я, без программки с либретто оперу – или балет - понять часто невозможно. То есть конфликты и ключевые сцены так закодированы, что постороннему глазу они вовсе и не заметны, они не воспринимаются как радикальное изменение всего действия.

То же самое можно сказать о фильмах Мэтью Барни, они с одной стороны гипервизуальны – настоящий пир для глаз, но одновременно, если не прочитать предварительно сценарий, а сценарии всех фильмов вывешены в фойе музея на стене, то легко пропустить важнейший момент.

Скажем, в фильме «Cremaster 3» ключевой момент таков: молодой масон восходит по лифтовой шахте небоскрёба Крайслер. При этом он заполняет цементом инкрустированную деревом кабину лифта. Наконец, ставшая очень тяжёлой кабина срывается и падает вниз. Масон-ученик продолжает медленное восхождение. Ни темп фильма, ни его музыка, ни поведение героя не говорят нам, что только что произошло главное событие фильма – оказывается, молодой масон не довёл до конца ритуал посвящения, фактически его перепрыгнул, совершил преступление. За это он будет жестоко наказан. Но никакого преступления зритель не видит. Может, он и не должен видеть, подумал я, ведь преступление в рамках ритуала тоже становится частью ритуала?

На этом примере можно отметить несколько характерных для эстетики Мэтью Барни момента.

Во-первых, это ошибка, сбой, неудача.

Фильмы выглядят на редкость величественно и монументально, часто производят героически-напыщенное впечатление, большинство кадров устроено строго симметрично, что делает их похожими на фасады домов или на клумбы цветов. Кстати, архитектура (и вообще архитектоничность) играет в этих фильмах крайне важную роль.

И вот в этом, казалось бы, замершем в своём величии мире непрерывно происходят сбои, имеющие самые фатальные последствия.

Второй важный момент – это ритуальность происходящего. Кажется, что каждый фильм, каждый его эпизод – это какой-то ритуал, псевдосакральное действие.

Молодой масон серебряным мастерком цементирует крышки бензобаков пяти лимузинов Крайслер. После этого эти пять лимузинов (построенных в 60-х) танцуют в фойе небоскрёба геометрический танец – с ревом газа, скрипом тормозов, оставляя чёрные полосы на блестящем полу, - и плющат чёрный автомобиль производства 30-х. В автомобиле-жертве находятся труп бессмертной девушки и живой орёл.

Процесс уничтожения чёрного автомобиля идёт полфильма – это одна из нескольких его линий. В результате, автомобиль сплющивают в комок стали размером с кулак. Его в качестве кляпа вобьют в беззубый рот молодого масона-предателя.

Такого рода ходы очень напоминают сюжеты Владимира Сорокина, в его книгах тоже совершаются абсурдные, гротескные, но далеко не бессмысленные ритуалы. Правда, у Сорокина, наворочено всего куда больше и гуще.

Несмотря на свою кошмарность и барочность, цикл Cremaster всё-таки довольно минималистичен, пустынен и, я бы сказал, стерилен.

Для Мэтью Барни очень важен и мотив постепенного, но неостановимого продвижения вперёд, восхождения, преодоления абсурдного и, по всей видимости, бесконечного препятствия. Эта дурная бесконечность воскрешает в памяти некоторые рассказы Кафки.

Параллельно идёт несколько действий, то есть несколько ритуалов, которые между собой каким-то не очень очевидным образом синхронизированы.

Гипнотическое воздействие эти фильмы не производят, скорее – устрашающее.

Весь пятичастный цикл является своего рода холмом – подъёмом и нисхождением. В виду имеется что-то вроде характерного для эпох романтизма мотива героического взлёта и последующей гибели героя. Если верить сценарию, то лейтмотив взлёта и падения представлен в виде сокращения и расслабления мышцы-кремастера, которая и дала название всему циклу. Кремастер – это мышца, которая сокращает мошонку мужчины.

Но нельзя думать, что грандиозный сериал имеет, таким образом, фрейдистски-сексуальное истолкование, скорее, Мэтью Барни создал не лишённую маньеризма и параноидности интерпретацию мифа о сотворении мира.

В развитии зародыша есть момент, когда пол – то есть сущностно важная характеристика будущего человека - ещё не определён. Пол (то есть характер половых органов, их геометрия) зависит от цепи случайностей. Эту цепь можно рассматривать как катастрофу, которая накладывает клеймо на всю последующую жизнь.

Вот эту цепь случайностей якобы и иллюстрирует цикл Cremaster - если верить оперному либретто. Верить можно, поскольку схематичные изображения яичников и семенников время от времени в том или ином виде всплывают в каждом фильме.

Я часто задумывался над таким вопросом: каким мог бы быть визуальный символ 90-х годов? Обычно называют Терминатора или фильмы Квентина Тарантино, иногда приходит на ум фильм «Матрица»... или потные рэйверы... дескать, это типичные 90-е.

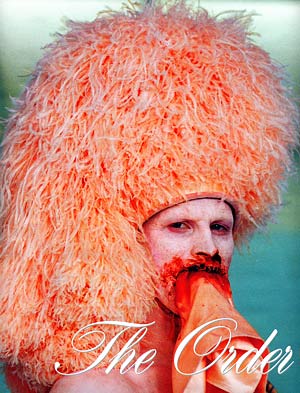

Есть в третьем Кремастере такой кадр. Мужчина и женщина стоят тесно друг к другу, но они друг другу совершенно чужие. Мужчина и женщина голые, на них надеты лишь белые фартуки, они стоят к нам в пол оборота. В окровавленном рту мужчины (или лучше сказать – монстра, его играет сам Мэтью Барни) зажат шёлковый розовый платок. Зубы выбиты, вместо них – чёрные коготки. Тело его бледно и покрыто красноватыми венами. Взгляд безумен и суров. Волос ни на голове ни на теле нет. На ногах – прозрачные женские туфли.

Он похож на кошмарного восточного воителя и на зародыша одновременно.

Его спутница красива и строга. Её играет модель Эйми Маллинс (Aimee Mullins). Она инвалид, ниже колен её ноги кончаются, культи вставлены в прозрачные как бы стеклянные протезы, изображающие женские ноги в туфлях.

Что тут скажешь?

Мне вот уже некоторое время кажется, что именно фильмы Мэтью Барни выражают дух нашей не лишённой чудовищного маньеризма и патологии эпохи.