|

|

НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА

К У Л Ь Т П Р О С В Е Т |

|

В начале сентября в крошечном австрийском городе Линце в 22 раз проходил фестиваль электронных искусств Ars Electronica - мероприятие хотя и претенциозное, но одновременно и не вполне решительное.

|

|

|

На официальном плакате фестиваля - чуде наивного искусства, римейке «Свободы на баррикадах» Делакруа - Свобода в виде японской девушки, одетой в белую маечку и белые брючки, размахивает компьютером-лэптопом. В её другой руке - длинный узкий предмет, как потом оказалось, это не весло, а почему-то отвёртка. Шагает молодая японская Свобода по баррикаде, состоящей из старого телефонного аппарата, пишущей машинки, первого персонального компьютера...

Тема заявлена громкая, но сказать на эту тему, похоже, особо и нечего, каждый посетитель фестиваля, наверное, сам должен понимать, о чём именно идёт речь.

Вот фестиваль Ars Electronica и взялся наглядно показать, что именно сегодня следует понимать под творческим процессом.

Тем временем кончилась презентация музыки (чудесами малоизобретательного конформизма публику порадовали великовозрастные типы с лондонского лейбла micromusic) и начался горячо ожидаемый показ достижений видеокультуры. Плотным потоком пошли короткие клипы, очевидным образом сделанные на компьютере, в основном - рекламного характера.

Должен, впрочем, признать, что Электролобби особенно большого интереса у посетителей Ars Electronica не вызвало.

Нынешний фестиваль Ars Electronica, ориентированный на молодое поколение, сросшееся с интернетом, означает некоторое изменение парадигмы. Ещё совсем недавно выражение «электронные искусства» подразумевало совсем другие идеи - а именно, «виртуальную реальность» и «интерактивность». Собственно, «виртуальная реальность» - это лишь один из примеров интерактивности, то есть взаимодействия произведения искусства со зрителем. При этом искусство оказывается заключённым не в самом художественном объекте, а в процессе взаимодействия с ним. Художественный объект сам по себе перестаёт походить на языческого идола, в котором живёт высшая сила. Между функционирующим, то есть подключённым к электрической розетке, художественным объектом и выключенным - дистанция огромного размера. Выключенная инсталляция не интересна ни в каком качестве.

На Ars Electronica - масса интерактивных инсталляций. Несмотря на культурологическое усилие организаторов сменить парадигму, именно инсталляции, требующие немедленной реакции зрителя, по прежнему являются современным электронным - оно же - мультимедиальным искусством.

Самая ударная экспозиция фестиваля - Сyberarts 2001 - находится в местном Центре современного искусства - огромном перестроенном фабричном помещении: серые бетонные стены, металлические грохочущие лестницы, высоченные потолки... Здесь размещены несколько инсталляций, в некоторой степени оправдывающие претензии Ars Electronica на ведущее положение в мире электронных искусств.

|

|

|

Перед входом в здание вдоль деревянного забора под навесом - работа американца Пола де Мариниса (Paul de Marinis) «RainDance», похожая на обыкновенный душ: сверху падают две тонкие водяные струи. Если встать под струи со вполне обычным зонтиком, то сквозь шум воды вдруг услышишь оркестр, играющий венский вальс. Музыка управляет давлением воды. Если струи падают в землю, то никакого звука нет, в качестве резонатора выступает зонтик. Поднимая или опуская зонтик, можно менять характер звука. Стоящие рядом люди с разноцветными зонтиками в руках извлекают довольно искажённо звучащую, но вполне громкую оркестровую музыку. Солирующие трубы слышны за несколько десятков метров.

|

|

|

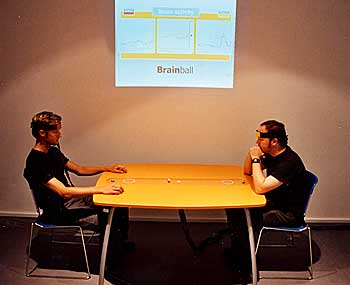

Инcталляция «brainball», которую представила Smart Studio/S, представляет собой длинный оранжевый стол. С двух его концов сидят два человека, на лбу у каждого укреплены датчики, измеряющие активность мозга.

|

|

|

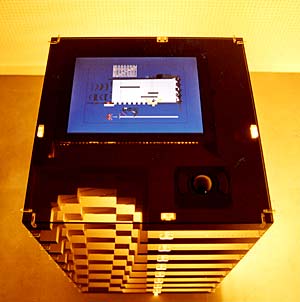

Когда я в одной из комнат увидел знаменитый skotodesk Маркуса Поппа (о его знаменитости никто, кроме меня, похоже, не подозревал), меня буквально затрясло. Краем сознания я понял, что пал жертвой собственной пропаганды.

Немец Хервиг Вайзер (Herwig Weiser) перемолол гору старых компьютеров в металлическую пыль. Засыпал ею круглую площадку. Под площадкой установлены 200 сильных электромагнитов. На подиуме, окружающем ландшафт из металлической пыли, лежат три пульта с ручками. Публика вертит ручки, при этом включаются и выключаются электромагниты и по горам металлической пыли ходят волны, а из динамиков несётся страшный вой, грохот и скрежет. Звук меняет свой тембр в зависимости от взаимного положения ручек.

|

|

|

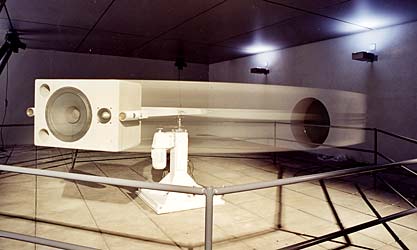

И, наконец, не побоюсь этого слова - самый ценный объект Ars Electronica. Чудовище называется «Spatial Sounds». Авторы - голландские художники Марникс де Найс и Эдвин ван дер Хайде (Marnix de Nijs & Edwin van der Heide).

В рамках фестиваля состоялось несколько концертов: Владислав Дилей, Kid606, Senor Coconut, Rioji Ikeda. |

|

|

Выпустил фестиваль и традиционный компакт-диск, на котором присутствуют следующие имена: Rioji Ikeda, Markus Popp/Oval, blechtum from blechdom, Pan Sonic, kid606, Alejandra Salinas & Aeron Bergman, Janek Schaefer, Louis Dufort, фрагмент сборника лейбла tigerbeat6, Richard Chartier, Lesser, фрагментт сборника clicks & cuts 2, John Hudak, Orm Finnendahl. |