Аудио-инсталляция - это своеобразный жанр нестерпимо медленно разворачивающейся музыки. Слово «аудио-инсталляция» можно условно перевести как «выставление звука на всеобщее обозрение».

Звук выставляют в местах, интересных в архитектурном отношении - в церквях, на металлургических комбинатах, в пещерах, в парках. Аудио-инсталляции длятся много часов без перерыва, эти аудиоглыбы, как правило, лишены центра, композиции, конфликтов и тому подобных вещей. Аудио-инсталляция - это длинный аудио-забор, думающий, что он отлично замаскировался под объект естественного происхождения.

Часто аудио-инсталляции порождаются мёртвыми проигрывателями компакт-дисков или компьютерами, но есть и такие, в функционировании которых принимают участие вполне дееспособные музыканты.

В этом случае люди питают машины новыми звуками, которые долго-долго перемалываются хитрыми компьютерными программами. С технической точки зрения, аудио-инсталляцию можно представлять себе, как высокотехнологическую машину, изготовляющую из маленькой мухи исходного звука огромного эмбиент-слона.

Первый компакт-диск называется «Lume, Lume». Он вышел на кёльнском лейбле Staubgold (www.staubgold.com). Это аудио-инсталляция фестиваля Ars Electronica 2000-го года.

Играют - среди прочих - берлинско-дюссельдорфское трио To Rococo Rot, живущий в Америке румынский скрипач Александр Баланеску, итальянский саунд-дизайнер, провокатор и художник Серджио Мессина и берлинско-венский аудио-художник Руперт Хубер.

Название «Lume, Lume» в переводе с румынского означает «Мир, дорогой мир». Так называлась песня румынской певицы Марии Танасе (Maria Tanase), которая родилась в 1913-ом, а умерла в 1963-ем году в Бухаресте. Именно её песни и стали источником вдохновения для скрипача Александра Баланеску, который является руководителем этого проекта.

При этом, музыка вовсе не похожа на, так сказать, эмбиент-каверверсию шлягеров румынской ретро-эстрады. Никакого этно-привкуса у компакт-диска «Lume, Lume» обнаружить невозможно (надрывная, но неизменно минималистическая скрипка Баланеску грустит, скорее, общечеловеческой скорбью).

С другой стороны, нет здесь неприятных высоких частот, перегруженных басов, неаккуратно ломающихся ритмов, электронно-зубовного скрежета и всех прочих радостей, ассоциирующихся с тем, что называется «современной электронной музыкой». Музыка «Lume, Lume», хотя в её изготовлении принимало участие восемь человек, звучит довольно сдержанно, прочувствованно и разнообразно. И минималистично.

Представим себе молодого человека, стремящегося ко всему светлому, доброму и прогрессивному. Если поставить перед собой дурацкую задачу: какой музыкой можно заманить его в тёмный лес электронного металлолома? , то альбом «Lume, Lume» для этого подлого дела подойдёт как нельзя лучше.

Это своего рода мираж, обещание неизведанных красот, далей и возможностей электронной музыки. По этим звукам ни за что не догадаешься, каким прямо-таки нечеловеческим делом могут оказаться современные электротовары... особенно для неподготовленных ушей.

«Нас возвышающий обман!» - сказал поэт, явно имея в виду что-то подобное.

Лишь двухминутный трек Руперта Хубера (Rupert Huber, участник проекта Berliner Theorie) - производит впечатление трезвой и честной перекошенности и судорожности. Гранулированный хаус (то есть хаус-ритм-трек, прогнанный через Plug-In, осуществляющий гранулярный синтез).

Berliner Theorie: www.berlinertheorie.de/bt.html

эмбиент-онлайн-игрушки:www.berlinertheorie.de/game/ давить на loopa, loopb, loopc

Темой прошлогодней аудио-инсталляции фестиваля Ars Electronica была история реки Дунай, собственно, музыка и звучала в парке на берегу Дуная. Среди зелёных лужаек и полянок возвышались четыре огромных крана, с которых свисали громкоговорители. Музыка звучала четыре дня по 15 часов в день. Ни разу не повторяясь.

Всего было записано 57 часов звука. На компакт-диск «Lume, Lume» влезло 17 фрагментов, которые отобрал шеф предприятия скрипач Александр Баланеску. Всё вместе звучит 72 минуты.

Это явно фрагменты длинных блоков, но слушая компакт-диск, никаких стыков, ступенек или заборов не замечаешь, отдельные пассажи прекрасно подходят друг к другу.

Хотя современная более-менее электронная музыка существует в виде долгоиграющих альбомов, ни для кого не секрет, что (несмотря на прямо противоположные утверждения) альбом - это на редкость недраматичное и совершенно лишённое внутренней динамики зрелище. Не более чем последовательность треков, которые, с одной стороны, практически не отличимы друг от друга, с другой, - не имеют друг с другом никакой логической связи.

С огромным удивлением я обнаружил, что компакт-диск «Lume, Lume» слушается именно как единое целое, полное внутренней динамики и интереса к происходящему. Я думаю, что оригинального аудиомонстра в его натуральную величину - 57 часов звука! - не выдержал бы ни один человек, но маленькие фрагменты на компакт-диске пристыкованы друг к другу настолько изящно, что возникает ощущение очень ценной музыки, то есть такой, которая не может длиться бесконечно долго.

Интересно, что материал для компакт-диска был вырезан и собран воедино всего за три рабочих дня, иными словами, музыканты даже не слушали все записанные плёнки.

Я не знаю, можно ли назвать альбом «Lume, Lume» альбомом года, но утешением года - определённо.

А сейчас прожектор нашего внимания перемещается на проект 1999-го года, реализованный в рамках того же самого фестиваля Ars Electronica.

Двойной компакт-диск называется «Sound Drifting: I Silenzi Parlano Tra Loro» - «Плывущий звук: Тишины разговаривают друг с другом».

I Silenzi - это множественное число от слова «Тишина».

Впрочем, это не компакт-диск, а скорее каталог, к которому приложены два компакт-диска, один - с фрагментами сырого аудиоматериала, второй - с музыкой из этих сырых и, по-видимому, бесконечных глыб собранной.

На фестивале была представлена грандиозная аудио-инсталляция, или лучше сказать - настоящий девятый аудио-вал.

Звук курсировал по интернету девять дней подряд. В принципе, любая радиостанция мира могла его ретранслировать в прямой эфир. Правда, этой уникальной возможностью воспользовались почему-то всего лишь две радиостанции.

Университетская радиостанция немецкого города Веймара пять дней подряд передавала «Плывущий звук» из интернета. Ö1 - первая программа австрийского национального радио - транслировала 8 часов аудио-потока. На два компакт-диска влезло чуть больше двух часов. Понятное дело, что это извращение оригинального замысла и не более, чем отпечатки пальцев грандиозного проекта, в котором участвовало более пятидесяти аудио-художников.

Оригинал явно сравним с переходом Ганнибала через Альпы не только масштабами предприятия, но и тем, что от него не осталось практически никаких следов.

Итальянский футурист Филиппо Томмазо Маринетти в одном из своих манифестов выдвинул тезис «I Silenzi Parlano Tra Loro»: «Тишины разговаривают друг с другом». Маринетти провёл разделительную линию между «не тишиной» - то есть музыкальными звуками, шумом машин, голосом человека - и «тишиной», то есть состоянием, когда отсутствуют все возможные источники звука. С точки зрения Маринетти, тишина и шум уравнивались в правах с привычными нам музыкальными звуками.

Абсурдистский тезис о разговаривающих друг с другом тишинах сегодня может быть понят довольно буквально, решили организаторы фестиваля Ars Electronica.

Дело в том, что для Маринетти работающая машина была источником звука, сегодня работающая машина может быть источником тишины. Компьютеры, подключённые в сеть и общающиеся друг с другом, производят поток дигитальных данных, который сам по себе не звучит. Его можно раскодировать и озвучить. Но компьютеры, генерирующие музыку в сети, общаются друг с другом именно молча. Иными словами, проект Sound Drifting это реализация метафоры Маринетти: компьютеры, объединённые в сеть, обмениваются аудиопотоками, которые влияют друг на друга. То есть молча разговаривают друг с другом.

Предполагалось, что все участвующие в проекте компьютеры работают без вмешательства человека, то есть действуют согласно внутреннему алгоритму и реагируют только на меняющиеся внешние условия. Внешними условиями являются данные, приходящие из интернета. Впрочем, к некоторым компьютерам были подключены выставленные в окно микрофоны, на которые те тоже как-то реагировали.

Того, что при этом происходит внутри компьютеров или интернетовских серверов, услышать, вообще говоря, невозможно, можно лишь подключиться к тому или иному сайту и услышать локальный фрагмент многоголового аудио-потока. В Линце - городе в котором традиционно проходит фестиваль Ars Electronica - были включены 16 аудио-каналов, которые непрерывно и параллельно передавали аудио-поток из интернета.

Проект Sound Drifting был задуман - и реализован - как модель реальной жизни. Собственно, весь фестиваль Ars Electronica 1999-го года был посвящён стратегиям моделирования естественных процессов.

Существует масса методов моделирования сложных развивающихся систем, которые, с одной стороны, сами постепенно усложняются, а с другой - реагируют на изменяющиеся окружающие условия. Изменяющаяся окружающая среда, естественно, тоже моделируется.

Такого рода модели применяются планировщиками городов, военными стратегами, социологами и политологами, экспертами по финансовым рынкам, биологами всех сортов и многими, многими прочими.

Моделированием естественных процессов занимаются не только разработчики автобусных маршрутов и новых лекарств, но и люди, подвизающиеся в сфере современного искусства. Придумана масса так называемых «генеративных алгоритмов». Тут на ум должны приходить такие многообещающие слова как теория хаоса, фрактальная геометрия, клеточные («целлюлярные») автоматы, самообучающиеся системы, эвристическое программирование, псевдослучайные процессы и, разумеется, искусственный интеллект.

Теперь можно сформулировать идею проекта SoundDrifting более точно: построить сеть из работающих в реальном времени моделей, которые контролируют деятельность друг друга без вмешательства человека.

Каждая из моделей генерировала непрерывный аудио-поток в небезызвестном формате mp3.

В буклете, сопровождающем компакт-диски Sound Drifting, подчёркивается, что мы имеем дело не с музыкой: установку на изготовление «музыки» следовало всячески избегать. Цели проекта - это «сеть», «коммуникация» и «сотрудничество».

Не могу не согласиться, что выражение «аудио-коммуникация между автономными генеративными алгоритмами» звучит куда менее подозрительно, чем просто «музыка».

Слушателям предлагается обратить внимание на такие вещи, как взаимозаменяемость различных объектов, в том числе и звуков. Природа случайных процессов - вовсе не самоочевидная вещь. Существуют различные концепции длительности и протяжённости. Идея пространства, применительно к аудио-сфере - тоже одна из идей, требующих нашего внимания.

И самая главная идея, хочется мне добавить, - это идея так называемой «непрозрачной коммуникации», она же - «разговор слепого с глухонемым», она же - «правая рука не знает, что делает левая».

М-да. Помолчали.

Проект Sound Drifting было крайне непросто реализовать, его участники находились в разных странах - Канаде, Австралии, Германии, Австрии, Югославии, - имели довольно разную техническую базу, не всегда надёжный и быстрый доступ к интернету, а самое главное - довольно различающиеся представления о проекте в целом и о своём месте в нём. Иными словами, проект Sound Drifting был во многих отношениях анархичным предприятием. Что, собственно, происходит и кто что делает, никто не знал, а договориться участникам во время двух предварительных встреч так ни о чём и не удалось. Организаторы проекта были уже рады тому, что аудиопотоки исправно функционировали и сеть не обрушилась. Каждый участник представил длинное и довольно изящно-замысловатое описание своего вклада в общее интерактивное дело. Многие прибегли к известным и на мой взгляд нехитрым программам, типа Koan для Windows (http://www.sseyo.com/) - это так называемая «эмбиент-машина», которая может гнать малоинтересные, но неповторяющиеся комбинации MIDI-нот, пока не кончится ток в розетке.

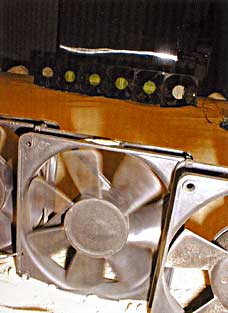

Австрийский аудио-алхимик Зеппо Грюндлер (Seppo Gründler) применил хитрую установку. Дигитальный аудиопоток контролировал 16 маленьких вентиляторов, которые обычно охлаждают компьютер изнутри. Вентиляторы в инсталляции Зеппо Грюндлера стояли по краям квадратной полянки, засыпанной песком. Вентиляторы постоянно изменяли скорость своего вращения и перегоняли с места на место песчаные дюны. Шум ветра над искусственной Сахарой попадал в микрофон и направлялся обратно в интернет.

В самом начале работы песок был ровно рассыпан, причём было применено несколько слоёв песка разной плотности.

Художник пишет, что из-за того, что предоставленное в его распоряжение помещение находилось в самом центра Линца, а общая атмосфера располагала к задумчивости, то есть было темно и тихо, инсталляцию хорошо посещали - в основном, люди, хотевшие немного перевести дух и отдохнуть.

|

|