Я голосу разума, естественно, внял.

В 60-х АММ устраивали очень длинные концерты тянущегося и дребезжащего звука. Хотя применялись вполне обычные инструменты – ударные, гитара, саксофон, фортепиано – однако, использовались они необычным образом, в любом случае, опознать происхождение того или иного звука не очень просто. Можно было бы музыку АММ назвать импровизационным акустическим нойзом, но слово «нойз» (то есть «шум») предполагает вроде бы хаос, погром, разбой, а музыка АММ - чутка, осторожна и хрупка. Она буквально сделана вручную, прекрасно слышно, что это кустарное музыкальное производство.

Кроме того, шум, он же сумбур вместо музыки – дело, как правило, быстрое и простое, а музыка АММ – многослойна, но малоподвижна, она вибрирует на одном месте, подолгу зависая в одном состоянии и удерживая напряжение.

Альбом 1966 года «AMMMusic», на мой взгляд, до сих пор не потерял ни своей оголтелости, ни своего, что куда более важно, шарма. Эта самая «кустарность авангардизма» дорога мне больше всего. Её до сих пор интересно расслушивать.

Барабанщик Эдди Превост оказался невысокого роста подвижным пожилым джентльменом с седой щетиной на голове и на подбородке. На носу – небольшие круглые очки. Он был дружелюбен и ироничен.

Почему вы начали играть такую странную музыку? Как вы дошли до такой жизни?

«Очень просто. Проще не бывает. Молодой человек, играющий джаз как единственную альтернативную музыку (ведь это было задолго до рок-революции!), постепенно открыл для себя всё больше и больше интересных вещей в свободном джазе.

Мы назвали себя АММ в 1965-м. Очевидно, мы начали пробовать двигаться в этом направлении на несколько лет раньше. Мы не знали, чего именно мы хотим, но думали в сходном направлении.

Нас было трое: саксофонист Лу Джеар (Loue Gear), гитарист Кит Роу (Keith Rowe) и я. Потом присоединились другие люди, в том числе пианист Корнелис Кардью (Cornelius Cardew)».

Между джазом и свободной импровизацией – довольно большое расстояние. Как вы его преодолели?

«Я думаю, что мы просто буквально поняли то, что говорили фри джазисты: тебе позволено не подчиняться.

Мы всё время спрашивали себя: почему мы вообще делаем это? почему мы делаем это именно так?

Ты знаешь, вокруг нас – много систем, они вложены в друг друга, они структурированы. Даже свободный джаз очень систематичен, он лишь производит впечатление очень хаотичного. Огромное количество фэнов джаза ненавидят свободный джаз, но на самом деле он жёстко организован. И мы не хотели придерживаться даже модели свободного джаза.

В конце 1964-го мы ещё играли свободный джаз, зимой 1964-65 – тоже. Летом 1965-го мы уже делали нечто абсолютно на free jazz не похожее, мы совершенно оторвались от джаза. Огромное изменение произошло всего за 6 месяцев.

Мы встречались два раза в неделю, мы играли и разговаривали. Мы были невероятно взбудоражены».

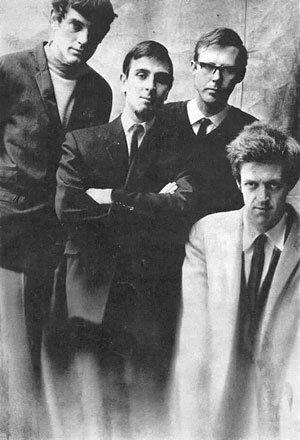

Единственное промо-фото группы. Эдди скопировал мне его после устроенной мной сцены. Я как резаный поросёнок кричал, что дети в Сибири имеют право знать, как выглядели герои конткультуры 60-х.

По-моему, больше всего его смущал модно размытый низ фотографии, всё-таки журнал Vogue не мог обойтись без "знака времени".

Слева направо: Лоренс Шифф, Эдди Превост с руками, скрещёнными на груди, Кит Роу, Корнелис Кардью.

Я, разумеется, сразу сказал Эдди, что он тут похож на Кита Муна - барабанщика The Who, Эдди парировал, что он только выглядел таким самоуверенным и молодцеватым, на самом деле, он совершенно не понимал, что происходит и зачем это фотографирование вообще нужно. В музыке группы он тоже был не уверен. Его коллеги мрачные главным образом оттого, что их фотографировали буквально из-под палки.

Кстати, на мою просьбу его сфотографировать Эдди лишь пожал плечами, дескать, он старый, некрасивый дед.

Чем был плох джаз? Чего вам в джазе не хватало?

«Джаз был вовсе не плох, наоборот, джаз был очень хорош, но нам было очевидно, что джаз, даже свободный джаз, линеарен: ты слышишь изломанные экспрессивные линии солирующих инструментов, ты буквально видишь их. Мы двигались к музыке, которая была слоёной, которая развивалась слоями саунда.

Эван Паркер (Evan Parker) – он тогда играл в The Spontaneous Music Ensemble, мы знали о друг друге, но в музыкальном отношении мы не имели друг к другу отношения - сказал, что они играли «атомарно», то есть точечным звуком.

А АММ – слоёным.

Но это было не более чем общее ощущение, мы вовсе не реализовывали никакую концепцию. Фраза «мы понимаем музыку как двигающиеся относительно друг друга слои саунда» не говорит тебе, что и как ты играешь, да и мы сами осознали эту слоёность лишь значительно позже.

Мы выращивали музыку, медленно нащупывали следующий шаг.

Было много всего разного, мы играли и короткими энергичными звуками, но тенденция была всё-таки в затягивании звуков. Наше желание играть очень долгие звуки, желание медленно раскрывать форму стало нашей отличительной особенностью».

Это имело отношение к азиатской музыке?

«Мы думали, что – да. Мы интересовались китайской философией и культурой, я изучал китайскую каллиграфию и пытался говорить по-китайски, мои коллеги тоже.

Японская придворная музыка гагаку произвела на нас сногсшибающее впечатление. Мы видели выступление японского гагаку-ансамбля во время его первого визита в Европу. Это был невероятно важный пункт в нашем понимании музыки, это - момент тишины, покоя и пустоты в музыке.

Мы же сами дошли до чего-то подобного совершенно независимо».

А Джон Кейдж?

«Конечно, Кейдж тоже был влиятельной фигурой.

Я расскажу тебе анекдот.

Мы давали интервью. Мне задали как раз этот самый вопрос, повлиял ли на нас Джон Кейдж? Журналист был так же молод как и я, нам было за 20. Я не знал, кто такой Кейдж, я ответил: по-моему, это барабанщик?

Юмор состоит в том, что Кейдж был действительно перкуссионистом, хотя и не барабанщиком.

Но Кейдж-то тогда был никому не известен! Его записей не существовало. Единственный способом узнать о музыке Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Ла Монте Янга, Кристиана Уолфа, Терри Дженнингса было посещать концерты, которые давали Карнелис Кардью и Джон Тилбёри.

Иными словами, не Кейдж повлиял на нас, а мы повлияли Кейджем на всех остальных».

Хорошо, я зайду с другой стороны: какова была ваша реакция, когда вы познакомились с музыкой Кейджа?

«О, я был в восторге: какой прекрасный новый музыкальный мир!

Но это был совсем иной мир, чем наш. Кейдж не имел отношения к импровизации. Хорошо, возможно я соглашусь с тобой, что слушателю всё равно, как появилась на свет та или иная музыка. Но очень часто имеют в виду, что вся музыка такого сорта имеет отношение к Кейджу, что она всем самым главным обязана Кейджу.

Это далеко не так!

Возможно, это параллельное развитие. Конечно, интересно, почему развитие шло именно в этом направлении?»

Мне кажется, что тянущийся минималистический саунд был подарен Кейджу. Стало считаться, что в этой области всё придумал и сделал Кейдж, а все остальные – не более чем фигуры второго плана.

«Кейдж вовсе не был богатым человеком. Он был очень великодушным, он нуждался в деньгах, на нём висел танцевальный ансамбль.

Вряд ли у него был хищнический интерес кого-то задавить.

Но я согласен, что для публики важно иметь единственную значительную фигуру, которая воплощает в себе всё новое и интересное, что есть в том или ином явлении. Группа людей, которые дошли до некоторого состояния, практически невыносима. Должен быть один-единственный гений.

С АММ это тоже моментально произошло. Нашим гением был объявлен Корнелис Кардью, а АММ назвали в джазовом журнале «квинтетом Корнелиса Кардью».

Журналистам нужна заметная, желательно уже известная фигура, своего рода крючок, чтобы повесить на него всю статью».

Были ли вы удовлетворены просто тем, что ваша музыка звучит действительно по-новому, или же вам хотелось и широкого признания, интервью, пластинок, концертов?

«Мы были достаточно реалистичны, чтобы понять, что этого не будет никогда.

Я родом из рабочей среды, у меня никогда не было идеи прославиться, стать поп-звездой. Я вовсе не хочу преуспеть в высокой культуре, и в массовой культуре тоже... я просто хочу быть, я хочу что-то делать.

И мне очень повезло, что я жил в период от 1948-го до конца 60-х, когда молодому поколению было дано много свободы, образования.

Социалистическое правительство создало необычайно вольготные условия для молодёжи. После того, как Черчилль ушёл, к власти пришли лейбористы, они продержались несколько лет, но они выстроили систему, которая просуществовала два десятилетия.

Я получил очень хорошее образование, которое не было доступно моим родителям, и стало недоступным простым ребятам сегодня, они просто не в состоянии платить ни за что подобное. А я не платил за своё образование, я был очень беден. Но я получил возможность обзавестись широким взглядом на вещи и увидеть перспективы, которые в ином случае остались бы мне недоступны».

В каком свете вы видели США в 60-х? Джаз? Битники? Была ваша собственная музыка, так сказать, антиамериканской или проамериканской?

«Однозначно проамериканской.

С тех пор я изменил свою точку зрения, но в 60-х мы были четырьмя-пятью молодыми людьми, которые не имели представления о том, что происходит в мире. И это было до вьетнамской войны. Мы восхищались живописью, абстрактным экспрессионизмом, джазом, Кейджем, Фелдманом... то, что мы видели, было поверхностью, мы не видели того, что скрывается за всем этим.

Конечно, мы понимали, что джаз – это музыка протеста, культура темнокожих, тех, кого вытеснили из общества. Это вовсе не была высокая культура или авторитарная культура, то есть культура правящего режима. Нет, за джазом стояла идея свободы.

И мы спроектировали эту идею на нашу собственную жизнь.

Мы поняли, что играть в стиле нью-йоркского или чикагского темнокожего музыканта конца 50х было глупо и, кроме всего прочего, просто невозможно, они играли недостижимо хорошо. Конечно, мы пытались им подражать.

Но нашим намерением было всё-таки делать свою собственную музыку».

Чем вы зарабатывали на жизнь?

«Ах, мы ходили на работу. Кит был график-дизайнером. Лу сначала был студентом и жил на грант, потом стал работать на почте. Я тоже работал то там, то сям... любая непривилегированная работа, которую доверяют студентам... Хотя Кит был настоящим профессионалом, настоящим коммерческим дизайнером».

The Crypt - 12th june 1968

The Complete Session (2CD, Matchless Records)

109 минут концерта AMM. Три громадных куска музыки.

Ну, хорошо, вот вы достигли того, чего хотели – ваша музыка странна, оригинальна, ни на кого не похожа и ничуть не хуже чем у Джона Кейджа (тут Эдди громко смеётся), вы на переднем крае... Но что делать дальше?

Записи АММ года, скажем, 1966-67-68, настолько хороши, что мне кажется, в группе должна был возникнуть кризисная ситуация: что делать дальше?

«И в самом деле. В конце 60-х этот вопрос перед нами встал, и каждый из нас придумал на него свой ответ. В 1972-м группа распалась. Кит Роу и Корнелис Кардью стали маоистами, и это означало конец АММ.

Они пытались реализовать философию Красного Китая, а я для них был не более чем оппортунистом. АММ уже пользовалась определённой известностью, и они хотели использовать её для пропаганды маоизма. Я не был маоистом.

Этот конфликт был очень острым, он расколол группу».

"at The Roundhouse"

1972 год. Осколок АММ. Осколок саунда.

На барабанах - Эдди Превост, на саксофоне - Лу Джеар. Временами напоминает свободный джаз, Лу совсем не виртуозен, возможно, именно от этого музыка не превращается в противное виртуозное мыло. Несколько знаменитых АММ-шных провалов/пауз/дыр крайне любопытны. В одной из дыр (на 18-ой минуте) звук саксофона напонимает звук струнного инструмента, какой-то перекошенной виолончели.

Эдди Превост: «Похоже, Кардью стал видеть нашу группу как инструмент политической борьбы, как оружие, как автомат Калашникова.

Но правда и в том, что наше музыкальное развитие, столь быстрое в 1965-м, через два-три года резко затормозилось. Мы постоянно изменялись, мы играли всё лучше, всё интенсивнее и на нехватку идей или вдохновения вовсе не могли пожаловаться, но верно и то, что развитие стало куда более медленным.

Возможно, то молниеносное развитие, которое мы проделали в 1965 вовсе и не было пониманием чего-то нового. Мы ничего не поняли, мы понимаем это лишь сегодня, а тогда мы нашли нечто, мы оказались где-то.

И то, что мы делали, как мне сегодня кажется, имело отношение не столько к пластическим искусствам, к скульптуре, к абстрактной живописи, но, скорее, к социальной ситуации людей, которые работают вместе».

Но что такого особенного в этом? В симфоническом оркестре люди тоже работают вместе.

«В симфоническом оркестре тебе говорят, что ты должен делать. Связь между людьми опосредована партитурой. Партитура находится в центре всей активности. А за этой активностью стоит культурный институт – консерватория, филармония...

При этом, когда ты играешь в оркестре, ты совершенно один, ты отторгнут от музыки, ты для неё чужой. Ты не слышишь никого другого.

В джазе - куда сильнее социальный момент.

У нас в АММ интенсивное общение происходит не только друг с другом, но и с материалами, мы погружены в стихию материального, мы реально близки к дереву, металлу, натянутой струне, кожаной мембране, мы прикасаемся к материалу. Наши инструменты – это источники саунда.

Мы не относимся к инструментам, как к историческим объектам, нас не очень интересуют исторически сложившиеся практики игры, то есть достижение одних эффектов и избегание других, нас не интересует сложившийся репертуар того или иного инструмента... Кит Роу говорит, что мы – группа без репертуара.

Я говорю своим ученикам сегодня: вот перед тобой инструмент, сделай с ним то, что ты никогда раньше не делал, сожми его, потри, постучи, подуй, поцарапай, отнесись к нему свежо и непредвзято. И поступай так каждый раз, когда ты к нему прикасаешься.

Это самое главное.

Я не сомневаюсь, что каждый раз, когда мы играли с АММ, мы открывали новые аспекты музыки, новые возможности коммуникации друг с другом и с нашими инструментами. Ведь самое главное – то воздействие, которое на тебя оказывает аудитория, твои коллеги-музыканты, твои инструменты. И ты должен с этим даже не играть, а искренно и открыто обходиться.

И это фундаментально иная ситуация, чем ситуация музыканта в оркестре.

Это подход, в корне отличный от всей остальной музыки, но мне хотелось бы думать, что он в какой-то мере аналогичен музыке аборигенов. Не забывай: история музыки очень длинна, история записанной в нотах музыки – очень коротка. Что делали люди до того? Как они обходились со своими инструментами?

Если тебя не пугает такая терминология, то я думаю, что делание музыки – это решение проблем в коммуникативной ситуации».

«Мы определённо были против опусов, то есть произведений с замкнутой структурой, вообще против произведений. Для нас произведение – это отказ от нашей свободы.

Даже «открытая партитура» (open score) в смысле Джона Кейджа – то есть, скажем, линии на прозрачной бумаге, которые определяют не звучание музыки, но скорее влияют на твои действия, на алгоритм твоего поведения... не терпима. Результат – это опус Джона Кейджа, но с твоими идеями.

Мы никогда бы не стали опираться на упорядоченную временную сетку, играть на счёт, на раз-два-три-четыре.

Ссылки на чужую музыку должны были быть сделаны очень хорошо, или же их не должно быть вовсе. Нам позже сказали, что наши слои саунда напоминают гудение певцов с Тибета, но мы тибетской музыки не имели в виду, мы обратили на это внимание много позже. Мы вполне сознательно избегали всякого сходства с чем бы то ни было.

Сегодня ты живёшь в мире, где всё в одинаковой мере доступно. Но раньше... откуда ты мог слышать Кейджа? Он не звучал по радио, не было записей, я бы мог сказать, что если бы мы в середине 60-х услышали пение тибетских монахов, мы бы начали сознательно от него отдаляться.

Та же самая история с пресловутыми «моментами тишины», длинными паузами в нашей музыке. Как только люди стали о них говорить, мы стали их применять по-другому. Мы стали очень осторожно использовать эту идею тишины, куда более чутко и непредсказуемо с ней обходиться».

Мне кажется, весь этот список того, что было нежелательно в АММ-музыке, можно сократить так: вы всеми силами избегали повторения. Возможно, у вас был какой-то невроз, направленный против повторения.

Вы не хотели повторять никакой опыт никакого композитора. Вы не хотели повторять никакую музыкальную структуру. Вы не хотели повторять внутри своей музыки никакой паттерн, даже разбиение времени на повторяющиеся пассажи одинаковой длины было крайне нежелательно. Вы избегали всякого сходства с известными стилями и образцами саунда. Даже собственные находки и открытия – такие как ваши длинные пустоты в середине ваших выступлений, вы не хотели повторять. Не хотели вы повторять и ваши собственные сочинения, их у вас и не было.

«По-моему, твоё заключение слишком негативно.

Мы хотели зафиксировать момент в котором мы находились. Эти все избегания и отказы, которые ты перечислил, служили исключительно тому, чтобы открыться в настоящий момент, чтобы удалить все препятствия. То, что ты делаешь сейчас, не должно программироваться тем, что от тебя ожидают, или что ты или кто-то другой делал раньше. Конечно, это в полной мере –это невозможно.

Но если ты можешь сфокусироваться на именно настоящем моменте, на его полноте и всеобъемлющести, то у тебя получится нечто ценное.

Мы вовсе не отрицали, не отвергали что-то. Мы замещали, мы на место одного ставили другое.

Вот панк – это тотальное отрицание. Панк говорит: я не буду делать того и этого, я буду делать всё неправильно, так, что это никому не понравится. Любопытно, что даже этот подход стал методом, стилем, манерой.

Наш подход был скорее отрицанием отрицания. Мы хотели преодолеть отрицание, которое всегда имеет место при исполнении музыки.

Конечно, наша позиция была идеалистичной».

Возможно, вы отрицательно относились к объективности музыки? к объективированной музыке?

Потому что мы можем спросить: в каком пространстве существует страница партитуры? Она существует в пространстве культуры. Вот передо мной – пример какого-то стиля, скажем, кресло или стол стиля ампир, или китайская сине-фигурная ваза, но я-то - не китаец, я - не француз 19-го века, этот стиль ко мне не имеет отношения, он - нечто внешнее для меня, нечто мне навязанное извне. Я должен верить истории искусств, верить музею, верить книге, что этот стиль вообще существовал и имел такой или этакий смысл, что «в рамках этого стиля» вот это и это было не идиотизмом, как мне, неучу, очень кажется, а было вполне оправдано.

И даже если этот стиль объективно существовал, для меня он всё равно остаётся пауком с Марса.

И потому когда я пытаюсь быть честным и вообще собой – с моей кровью, телом, волосами, наивностью и неумелостью, я должен признаться, что кроме моих рук, ушей, стола передо мной и каких-то не очень развитых способностей у меня вообще ничего нет.

Я могу попытаться сымитировать что-то в надежде «стать лучше» и «начать на что-то походить», но мне-то это не надо, если я не хочу никому ничего доказать в сфере этой самой объективированной культуры.

«Именно так я сам это и понимаю».

хм... хорошо.

Поговорим о другом.

Были ли Вы буддистом?

«Нет, я читал много о буддизме, и до сих пор эти книги стоят у меня на полке, но в 60-х я был поклонником Гурджиева. И Каббалы. Я был молод.

Но я должен сказать, что в начале 60-х интересоваться буддизмом, Конфуцием, Каббалой было очень странным».

Я не очень понимаю, почему контркультура 60-х стала ориентироваться на сонграйтеров, на написание песен, а не на свободный джаз, не на авангард?

«Я не думаю, что рок-н-ролл вообще имел отношение к контркультуре. Дети хотели веселиться. Новое поколение хотело песен о любви, хотело прыгать на вечеринках. Стихи The Beatles вовсе не радикальны.

Единственная рок-группа, которая меня зацепила, была The Who.

Почему? Я был единственный в АММ из пролетарской среды, The Who выражали ощущение жизни молодого пролетария, агрессивное неприятие жизни. Самое главное было в стихах, в тексте, музыка не играла там такой уж важной роли.

Я не очень интересуюсь роком. И не очень им интересовался, а что помнил, то уже давно забыл. Потому что когда я был подростком, не было никакой музыки для подростков. Единственное, что меня будоражило, это был джаз. Когда мне исполнилось 18, рок-н-ролл вошёл в моду, но я думал: что это за чушь по сравнению с тем, что я слушаю! Мне надо было выбирать между The Beatles и Джоном Колтрейном. По-моему, здесь нечего обсуждать.

Однако для моих сверстников и тем более для следующего поколения джаз уже стал непонятным и далёким».

Конец 60-х, длинные волосы, хиппи, студенческие бунты. Какое отношение АММ имели к этому?

«Мы играли на так называемых «посиделках», sittings. Студенты приходили на наши концерты. Музыка стала восприниматься как часть новой ситуации, как часть радикализовавшейся молодёжной культуры, которая в свою очередь отражает настроения молодёжи. Очень скоро стало ясно, что под «радикальной молодёжной культурой» имеется в виду поп-музыка. А мы к ней не имели никакого отношения».

Разве Pink Floyd уже в 1967-ом были поп-феноменом?

«Разумеется, уже тогда это был поп для рабочего класса.

Очевидным образом.

Конечно, это были «новые времена». Все писали свои собственные песни вместо того, чтобы ждать, пока появится продюсер и принесёт с собой чужие песни. У тебя появилось право написать и спеть свою собственную песню, это называлось «делать свою музыку». Имелось в виду – подложить фолк-блюз-схему под собственный текст».

То есть можно сказать, что в отличие от АММ новый психоделический рок-андеграунд ориентировался на песни, на слова, но не на саунд?

«Да, конечно. Это была музыка поэтов. Все вертелось вокруг стихов и их декламации, которая называлась песнями.

В смысле саунда все звучали одинаково, это был модный трансатлантический саунд, все старались звучать как американцы. Даже ребята из Ливерпуля и Манчестера, которые приезжали в Лондон, говорили с таким характерным южноамериканским блюз-акцентом, что их здесь никто не понимал, это было просто смешно.

Радикальная молодёжная культура, да-да».

Была ли какая-то реакция Pink Floyd на АММ? Ведь вы же играли вместе?

«Да, несколько раз в клубе UFO. Но это ничего не значит.

Реальная связь такова, что один из менеджеров Pink Floyd был до того продюсером нашей первой грампластинки. Потому связь с нами существовала с точки зрения Pink Floyd .

Но выступаем ли мы перед Pink Floyd или перед Cream, или Cream играют просто неподалёку, или на следующий день... не имело значения, кто с кем выступает, всё было перемешано, и ничего было не решено, ничего не определилось.

Только много позже, когда Pink Floyd стали коммерчески успешной группой, пошла речь об истоках того или иного саунда, того или иного подхода к музыке».

Были ли Pink Floyd или вообще психоделические рок-группы вдохновлены АММ?

«Возможно, что да. Но даже в этом случае – крайне поверхностно. Возможно они использовали некоторые элементы саунда, некоторые эффекты. На наши посиделки приходил кто-то из The Beatles, из многих других групп. Но в конце 60-х уже находились в обиходе и пластинки с «конкретной музыкой», и со Штокхаузеном, это не было секретом.

Проблема не в том, что они что-то использовали, что, вообще говоря, витало в воздухе, но в том, что они использовали это крайне поверхностно. Они декорировали свои песни странными звуками. Они мыслили примерно так: как будет звучать наш новый сингл? Не вклеить ли нам смех девочки или странный звук ж-ж-ж-ж перед первым аккордом песни?

Это было чисто декоративное отношение к музыке. Если бы это было по-другому, они бы прекратили сочинять свои песни».

Была ли жизнь в 60-х такой зажигательной, полной драйва, упоения, экстаза, как она кажется сегодня? Или это всё обман?

«Обман. Было довольно тоскливо. Миф о зажигательных 60-х появился значительно позже. Возможно, год-полтора что-то шевелилось, стало казаться, что вот сейчас что-то обязательно произойдёт, это было, скорее, ожидание события... а через некоторое время стали говорить, что вот это – и было событием, и было революцией.

На самом деле, в 60-х никаких особенных изменений или происшествий не было.

И ничего особенного не происходило. Просто появилось много молодёжи и много денег. Было такое общее настроение, что вот сейчас мы устроим парти».

Постойте, я правильно понял, что у молодёжи в конце 60-х появились деньги?

«Горы денег. Исчезла безработица, у каждого была работа. А это означает, что зарплаты стали расти. Если одна есть работа и десять желающих, то зарплата падает, если десять работ и один желающий – зарплата растёт.

Самое же главное вот в чём: британский рок-н-ролл обязан абсолютно всем пособию по безработице и художественным школам. Ты не мог, конечно, ездить на роллс-ройсе, но ты мог делать, всё что тебе заблагорассудится, государство давало тебе деньги, 20 фунтов в неделю безо всяких вопросов.

И если ты не мог стать музыкантом, то ты шёл в худшколу и получал грант на три года. От тебя вообще ничего не требовалось. Хочешь – намазывай краску на холст, хочешь играй на гитаре. Куча народу, скажем, Мик Джеггер... все они были зачислены в худшколу.

Следующему поколению уже пришлось работать. Но поколение британского рок-н-ролла провело годы ничего не делая, только веселясь, посещая вечеринки и играя музыку – месяц за месяцем, год за годом».

Странно, вы получали деньги от государства и были антигосударственно настроены. Государство оплачивало контркультуру.

«Да, это похоже на извращение. Но нам не было стыдно, мы не видели противоречия. Повторю в который раз - мы были молоды, мы во многом не отдавали себе отчёта».

июнь 2004